-

-

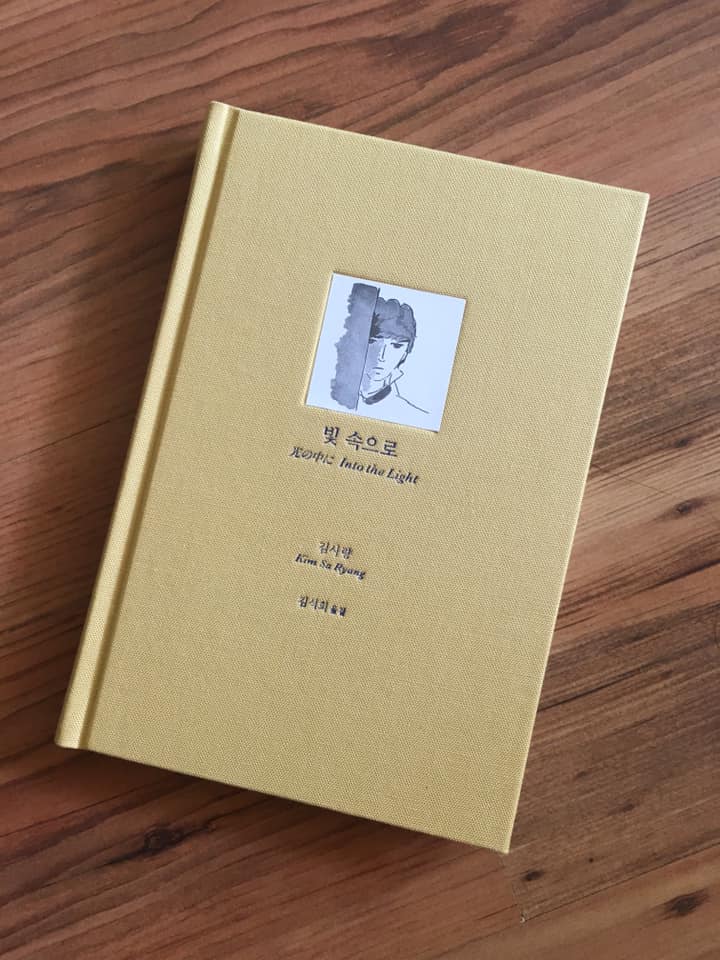

빛 속으로 - 한국 문학사에서 지워진 이름. 평생을 방랑자로 산 작가 김사량의 작품집

김사량 지음, 김석희 옮김 / 녹색광선 / 2021년 8월

평점 :

당신의 이름을 들은 적이 있습니다. 근대작가들의 편지를 들여다보려고 그 시대 작가들의 이름을 찾던 때였지요. 정지용, 임화, 이태준, 한설야, 이용악 등의 이름을 보던 제게 누군가 ‘김사량을 아느냐?’고 물었습니다. 처음 듣는 이름이었습니다. 워낙 문학적 지식이 빈곤했던 터라 교과서에서 배웠던 정지용을 제외하고는 모두 낯선 이름이었습니다만, 김사량은 정말 낯설고 낯설었습니다. ‘김사랑’도 아니고 ‘김사량’이라니요. 당신이 일본어로 글을 썼고, 해방 후 북으로 갔다는 이야기를 그에게 들었습니다. 그러나 그 뿐이었습니다. 혹시 당신이 남긴 편지가 있을까 검색해봤지만 당신에 관한 자료는 많지 않았습니다. 그래서 당신의 이름을 잊어갔습니다. 내겐 당신 말고도 기억해야 할 이름이 많았으니까요.

당신의 이름을 다시 만난 건 《빛 속으로》 (김석희 옮김, 녹색광선)라는 책에서였습니다. 당신의 작품 네 편이 실린 책이었지요. 당신의 이름만 들어봤을 뿐, 어떤 작품도 본 적이 없는 나는 설레는 맘으로 당신의 이야기를 읽었습니다. <빛 속으로>, <천마>, <풀이 깊다>, <노마만리>를요. 작품 하나하나가 마음에 어떤 파장을 일으켰습니다. 잔잔하게, 그러나 넓게.

당신의 이름을 대표하는 <빛 속으로>는 역시 좋았습니다. 하루오, 남선생, 이군 등 모든 등장인물이 그 시절의 삶을 어떻게 살아냈는지 보여주는 게 좋았고, 누군가의 ‘이름을 부른다는 것’이 어떤 의미인지를 생각하게 해주어 좋았습니다. 저는 <빛 속으로>를 읽으면서, 한 사람의 이름을 제대로 부름으로써 그가 가진 반짝이는 ‘빛 속으로’ 들어갈 수 있다는 것을 깨달았습니다. 그저 이름을 제대로 부르는 것 만으로도요.

<천마>를 읽는 동안은 내내 그림 하나가 떠올랐습니다. 1937년 7월, 개벽사에서 발행한 《별건곤》의 표지였지요. 없는 게 없는 휘황찬란한 도시 속에 ‘자살장이 있고, 그 아래는 지금 막 그곳에서 뛰어내린듯한 사람이 있는 그림이었습니다. <천마>를 읽으면서 얼마나 많은 사람들이 저 자살장에서 뛰어내리고 싶었을까, 숨을 쉬고 살아있지만 이미 영혼은 저 곳에서 뛰어내린 수많은 ‘현룡’들이 존재했겠구나 싶었습니다.

<풀이 깊다>에서 만난 ‘코풀이 선생님’과 O와 X를 등에 지고 있던 하얀 옷을 입은 이름 모를 사람들도 오래오래 가슴에 남았습니다. 물론 태어나고 자란 땅을 버리고 먼 길로 떠날 수밖에 없었던 당신의 이야기를 다룬 <노마만리>도 많은 여운을 남겼지요. 이 책에 실린 <노마만리>는 당신이 타이항산 지구의 항일근거지로 떠나는 과정을 담은 탈출기의 도입부라고 하니, 언젠가 전편을 읽을 수 있기를 소망해봅니다.

당신의 작품을 엮은 《빛 속으로》를 읽고, 당신이 더 궁금해졌습니다. 그래서 관련 자료들을 몇 개 찾아보고, 다른 이들이 쓴 당신의 이야기를 주문했습니다. 당신을 자세히 알아가는데 오랜 시간이 걸리겠지만 이 책을 계기로 저는 당신의 이름을 자주 부르게 될 것 같습니다. 그래서 이 편지에 ‘여불비(餘不備)’라는 말은 쓰지 않을 생각입니다. 당신이 <노마만리>에서 ‘마지막 편지’를 의미하는 뜻으로 썼던 그 단어말입니다. 그저 저는 ‘총총(悤悤)’이라 적고 언젠가 또 다음 편지를 써 볼 생각입니다. 당신의 이름을 불러 당신을 만나고, 할 이야기가 또 쌓이고 쌓이면 오늘처럼 이렇게 편지 한 통을 쓰겠습니다. 우표 없이 보내는 제 편지가 방랑하고 있는 당신에게 꼭 도착하기를, 풀이 깊은 산 속이나 신사숙녀가 가득한 반점이나 많은 사람이 오가는 서울의 한 복판 어디에서라도 당신이 이 편지를 펼쳐보게 되기를 바랍니다.

그리고 또 하나 -

어디선가 당신의 이름이 들리면 가던 걸음을 멈추고 가만히 서 있어 주기를 부탁드립니다. 《빛 속으로》를 통해 당신을 알게 된 많은 사람들이 수시로 당신의 이름을 부를 테니까요. 당신의 이름을 부르며 당신이 가진 반짝이는 ‘빛 속으로’ 향하는 이들과 반갑게 만나 뜨거운 악수를 나눌 수 있기를 바라봅니다.

그럼 방랑자 김사량 당신,

언젠가 또 다시 당신의 이름을 부를 것을 약속하며 오늘은 이만 줄입니다. 당신의 방랑이 이제 외롭지 않기를 바라며 이만 글을 맺습니다. 총총.

2021년 8월 14일, 당신의 이름을 부르고 있는 친구 드림