-

-

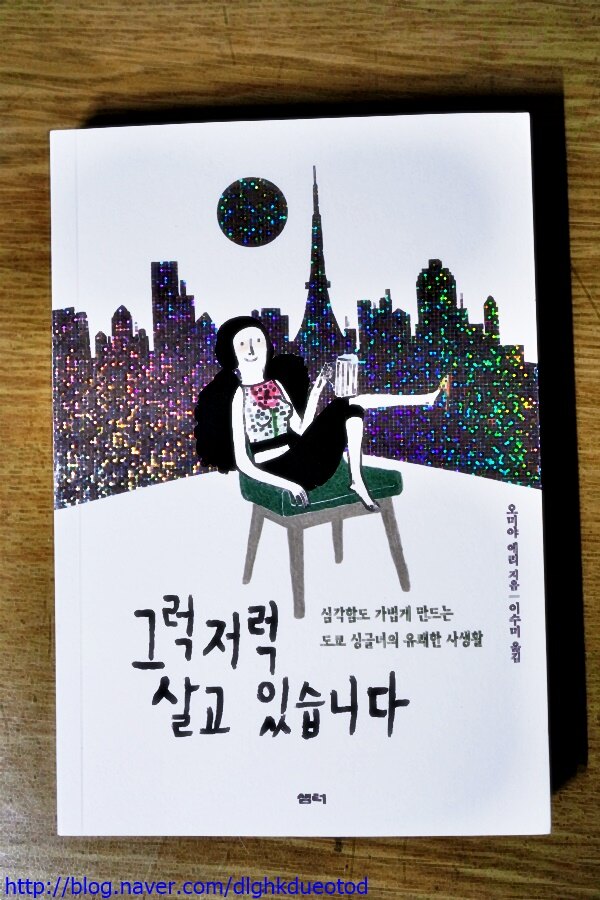

그럭저럭 살고 있습니다 - 심각함도 가볍게 만드는 도쿄 싱글녀의 유쾌한 사생활

오미야 에리 지음, 이수미 옮김 / 샘터사 / 2017년 7월

평점 :

책 제목을 보는 순간, 마음에 확하고 와닿으면서, 솔직하면서, 나도 모르게 미소를 짓게 만들며 다가왔다.

오랜만에 친구에게 전화나, 문자로 연락을 하면 이런 질문을 받곤 한다. '잘 지내?', '어떻게 지내?', '요즘 어떻게 지내고 있어?' 등등.

이런 질문과도 같은 안부를 받을 때면, 곰곰이 생각을 하다가 내뱉는 말은 '그럭저럭', '그럭저럭 지내.'이다.

그럭저럭이란 말처럼 무난하면서, 평범하고, 평탄한 말이 또 어디 있을까.

땅 속을 파고들 정도로 우울하거나, 안 좋지도 않고, 그렇다고 너무 해피하고, 하늘로 용솟음칠 정도로 즐거운 나날들을 매일,

혹은 자주 겪지 않는 이상 그럭저럭이라는 말을 잘 쓰는 것 같다.

우리는 완벽하고, 행복하고, 지하 깊은 곳까지 파고들 우울, 불행을 가지고 살아가고 있지는 않다.

저자의 말처럼 그런 날보다 그럭저럭 살아가는 날이 더 많다.

오미야 에리 저자는 한국에서는 처음 소개되는 작가이다. 그렇기에 어떤 글을 썼을지, 글을 어떻게 쓰는지 파악이 잘 안된다.

처음에 그저 제목과 띠지, 표지를 보고 유추해보고, 상상해 볼 수밖에 없다.

그런데 표지와 띠지, 부주제가 너무도 절묘하게 어울리면서, 왠지 오미야 에리 작가가 평범하지 않을 거라는 건 예상이 가능하다.

이 책은 실제로 저자가 무려 3년간 연재한 에세이를 한 권에 책으로 묶어서 탄생한 도서이다.

주인공 에리씨가 등장을 하며, 그녀의 너무도 솔직하면서, 깔끔하고, 얼음 동동 띄운 시원한 물을 마신 것 같은 상쾌함을 전달해주는

에피소드들로 무장한 글들이 빼곡히 담겨 적혀져있다.

사실 읽으면서, '이게 일어날 수 있는 일인가', '이게 한 사람에게 일어난 일인가' 싶은 생각이 들 정도로

에피소드들은 하나같이 다산다난했으며, 재미와 웃음도 주기도 하면서, 한편으로 난 위로와 조언을 얻어 가기도 했다.

그럭저럭 살아가는 게 어떤 건지 감이 잡히기도 하고, 주인공인 에리씨의 생각과 행동, 가치관을 보고 본받아야겠다는 마음도 먹었다.

에피소드들 중에서 제일 첫 번째로 나오는 이야기가 있는데, 이건 살면서 다들 겪어본 경험이기에 공감을 많이 했을 거라 생각된다.

술을 너무 많이 마셔서, 필름이 끊긴 경험 말이다.

술에 취해 기억이 끊긴 일도 현실적이게 풀어내면서, 하나씩 기억의 조각을 찾아가며 스스로 자기반성을 하면서 마무리를 한다.

그 밖에도 자동차 면허 따기에 도전하는 에피소드도 나온다. 원래 에리씨는 자동차 면허를 따지 않는 게 신조였다고 제일 먼저 말했었는데

일 때문에, 일적으로 같이 일하는 상사나, 동료가 면허 따주기를 부탁하자, 쿨하게 목표로 삼고 따겠다고 말하는 것을 보고

일부분이지만, 성격이 시원스러우면서, 내빼지 않고, 고민이나 생각을 하지 않고 즉답으로 말하는 걸 보고 부러우면서, 그 성격을 닮고 싶다는

생각까지 들게 만들어버렸다. 그러면서 자동차 면허 따기의 도전이 시작되는데 순탄치가 않고, 쉽지가 않다. 여기서도 웃음과 공감을 불러일으킨다.

여자에게 머리카락이란 제목의 이야기도 나오는데, 난 원래 머리숱이 많았고, 풍성했다.

그런데 나이를 먹다 보니 점점 가늘어지고, 숱도 예전만 못하며, 거기다 느리게 자라고 있다.

원래 난 머리카락에 관심도 없었고, 신경도 전혀 쓰지 않았던 타입이었다.

그런데 이제는 상황이나 생각이 바뀌었다. 나에게도, 여자에게 머리카락은 정말 소중하다. 남자에게도 마찬가지겠지만 말이다.

에리씨의 머리카락은 생명이라고 표현한 문구가 완전 공감 백배, 진짜 피부관리에 신경을 쓰는 것처럼 머리카락에도 그 정도로 신경을 쓰면

사람이 달라지게 보이는 건 물론이고, 한층 예뻐짐을 보여준다는 걸 에리씨의 솔직하면서, 담백하게 표현한 글로 인해, 읽으면서 다시 깨닫게 되었다.

요즘처럼 폭염에 덥다 못해 푹푹 찌고, 불쾌지수 올라가는 시점에 선풍기 바람을 쐬며 읽기를 추천하고 권한다.

어찌나 몰입이 잘되고, 재미도 있고, 너무 길지도 않으며, 거기다 책도 별로 두껍지 않아서, 술술 잘 읽혀내려가는지,

좀 더 두꺼워도 좋을 거 같다는 생각이 들면서, 금방 읽히니 너무 아쉬웠다.

만약 내가 에리씨였다면 어땠을까 생각을 해보니, 아마 난 그 순간 얼굴이 빨개지고, 아무 말도 못하며, 어버버 거렸을지도 모른다.

그리고 무슨 말을 했더라도 기억도 안 나는 말을 마구 뱉어냈을지도 모르고 말이다.

밤에 잠자리에 누워 갑자기, 혹은 떠올려보면 이불 킥이 무엇인가. 베개를 던지고, 소리를 지르며, 난리를 쳤을지도 모른다.

그런 상황과 순간에서도 오히려 너무 평범한 듯, 평범하지 않게 그때를 잘 보내고, 무탈하게 보내는 걸 보면서 이것도 일상일 수도 있겠구나라는

생각이 들었고, 그럭저럭 살아가는 게 어떤 건지 알 수 있었고, 와닿기도 했다.