#서평

#소피의세계 를 통해 철학에 입문했다는 표현이 적절할 것이다. 그의 신작이라는 이유로 과감하게 읽기 시작했다. 읽을 책들이 많음에도 우선적으로 읽고 싶은 마음이 책 분야의 얼리어댑터란 생각을 해본다. 첫 장을 읽곤 무슨 책일까란 고민이 든다. 2009년 4월 23일과 4월 24일이란 목차가 어떤 의미인가 싶다. 글을 써보는 건 어떨까(13)?라며 내가 내 스스로에게 부여한 마감은 이십사 시간이다(14)라는 구절이 마치 생을 스스로 마감할려나라는 의문이 들었다.

낯선 미래를 향해 앞으로 나아갈 때면, 예측 불가능한 시간들이 너무 느리게 가는 것 같다. 하지만 과거를 돌이켜 보면 시간은 너무 빨리 흘러서 현재로 성큼성큼 걸어온 거나 다름없었다(37). 삶에서 행복한 순간들이 간간히 자리하고 있다. 문제는 우리가 단 한 순간도 존재 그 자체에 멈춰 있지 않았다는 것이다. 그러니까 단 한 순간도 존재적인 순간은 없었다. 몯느 것들은 항상 존재의 성립 과정 중에 있는 셈이었다. 세상에 정적이고 영원한 것이 없다는 말은 진리일지도 모른다(124). 행복한 삶을 살았단느 이유만으로 세상에 되돌려 주어야 할 것이 너무나 많다.(126).

계절이 변화하는 모습. 이 때가 되면 삶과 죽음이 공존하기 마련인데, 아니, 죽음과 새로운 삶이라 해야 더 정확할 것 같다는 한 남자를 만나며, 4월 24일이 시작된다(147). 그 남자의 정체는 뒷 부분에 밝혀지지만, 어쨌든 주인공은 세상과의 작별을 기다리며 끝이 난다.

이 책은 짐이 되지 않기 위해 죽음을 당겨야 한다는 주인공은 추억과 사랑이 담긴 오두막에서의 이틀간의 심경을 기록한 책이다.

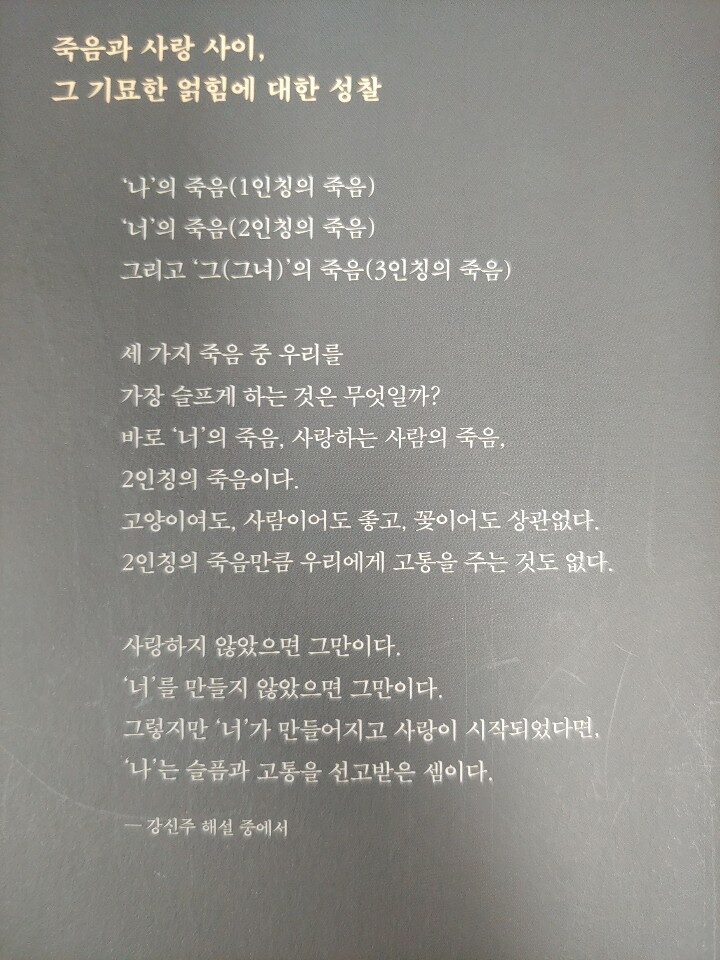

읽는 내내 슬프면서도 덤덤한 그러면서도 이해가 잘 되지 않는 구절이 종종 있었다. 그 부분에 대해선 #강신주 의 해설을 통해 해소가 된다. 주인공이 죽음을 고려하다가 마음이 변한 이유는 무엇인가? 해설에서는 2번 읽어야만 하는 소설(181)이라고 한다. 물론, 강신주는 이해를 못 했기 때문이아니라 한 번은 주인공처럼, 한 번은 독자의 입장에서 극적인 변화를 이해하려고 해야한다고 권유한다.

나의 죽음, 너의 죽음, 그리고 그(그녀)의 죽음 중 가장 슬픈 것은 무엇일까? 바로 너의 죽임인 2인칭의 죽음이란 강신주의 해설을 읽으며 현재의 삶에 대해 다시금 생각해본다.

p.s 오랜만에 #요슈타인가아더 의 글을 보며 옛 생각도 나며 소피의 세계와는 다른 무게감으로 읽을 수 있었다.