-

-

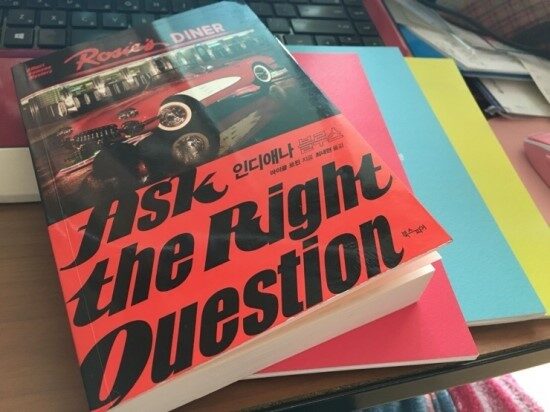

인디애나 블루스 ㅣ 앨버트 샘슨 미스터리

마이클 르윈 지음, 최내현 옮김 / 북스피어 / 2016년 3월

평점 :

절판

나는 가끔 바보같은 소리를 한다. 꾸미는 말로써 “바보같은”이 아니라, 실제로 나와 5분 이상 이야기한 사람들은 다들 “이게 뭐라는 거야”라는 표정을 짓게 되는데, 그 까닭은 내 단어 선택에 있다.

나는 가끔 잘못된 단어를 선택한다. 예를 들어, 술을 “달인다”고 말한다던가, 그러니까 니가 “재수”가 있잖아, 라던가. 앞의 경우엔 “담근다”를 말하려고, 뒤에는 “재능”이 있잖아를 말하려다 저렇게 나온 거.

당연히 상대방은 대체 이게 뭐라는 거야? 라는 표정을 짓게 된다.

이것뿐이 아니다. 나는 기억력도 문제가 많다. 내 기억은 어떤 식이냐면, 오래된 캐비닛이다. 그 캐비닛에는 수없이 많은 비디오테잎이 차 있다. 것도 베타 비디오. 나는 누군가 옛날 일을 물으면 이 베타 비디오를 캐비닛에서 뒤져 찾아낸다. 그러고 돌려 보는데, 베타 비디오의 특징상 이게, 중간중간 좀먹고 그러면 끊긴 영상들이 있는 거다. 그러면 어떻게 되느냐……순서대로 쭈욱 잘 복기를 하다가 순간 멍청한 표정을 짓거나, “이상하게 기억한” 부분을 나불나불 떠들다가 “잠깐, 잠까안 그건 아니야!” 소리를 듣게 되는데, 이 소설 『인디애나 블루스』, 원제로는 『Ask the Right Question』이 바로 이런 사소한 오류들에서 시작한 이야기였다.

우문현답이라고 알란가 모르것소

『인디애나 블루스』

삶을 사는 것엔 이유가 없다. 하지만 가끔 사람들은 자신의 삶에서 이유를 찾으려 한다. 내가 태어난 데에는 엄청난 까닭이 있을 것이고, 인생의 목표가 있기에 이렇게 살아간다, 라고 다들 생각하려 든다. 특히 우리나라 초중고 교육은 여기에 촛점이 맞춰져 있다. 어찌 보자면 이건 조선시대 때부터 이어진 유교적 사상관이다. 가문을 일으켜 세운다던가, 사내로 태어나면 붓 한 번 크게 놀려야 한다던가. 이 소설 속 주인공 엘로이즈 크리스털은 바로 이러한 생각으로, 자신의 존재 까닭을 묻기 위해 앨버트 샘슨이라는 탐정을 찾아온다.

탐정, 앨버트 샘슨은 외로운 사람이다. 하지만 딱히 지금의 상황을 타개해야겠다거나 하는 생각은 없다. 외로움엔 외로움의 까닭이 있고, 그 까닭에서 가끔 사람은 자신의 존재를 찾아간다. 앨버트 샘슨은 이 사실을 잘 알고 있다. 그는 책을 사랑한다. 여자와 농구를 같은 격으로 친다. 집에서 오븐에 사진을 바싹하게 인화할 줄 아는 인물이며, 세 다리 스툴의 존재 의의를 고민하기도 한다. 그의 머릿속에 무엇이 있는지, 이 책은 아주 느긋하게 설명한다. 그의 재미가 있는지 없는지 미묘하기 짝이 없는 농담 섞인 말투로.

그런 앨버트 샘슨에게 엘로이즈가 찾아온 것이다. 하나의 질문을 던지기 위해.

그 질문은,

점심 식사를 하자 큰 결정이 남았다. 사무실에 돌아가서 책을 읽을 것이냐, 아니면 이 거실에 남아서 읽을 것이냐.

이런 종류의 결정이야말로 자신이 어떤 사람인지, 얼마나 스스로에게 엄격한지 이야기해 주는 법이다. 거실은 사무실보다 훨씬 아늑하다. 부드러운 의자에다, 오렌지 주스까지 걸어가는 거리도 짧다. 한편 오후 2시는 아직 업무 시간이다. 일이 있다는 뜻은 아니다. 하지만 의뢰인이 갑자기 문을 열고 들어오는 우연이라도 발생하면, 뒷방 창가에 졸고 있다가는 아무것도 안 된다.

나는 규율을 선택했다. 침대에서 베개를 들고, 내가 사무실이라 부르는 연두색의 네모난 작은 방으로 가기로 결정한 것이다. 그리고 회전의자에 베개를 놓고 그 위에 내 몸을 얹었다. “이제 잠자리에 듭니다, 주님께서 제 영혼을 지켜주세요…….”

그런 후에 나는 오후의 독서를, 8일 연속으로, 재개했다. 14일째에 접어든 1970년 10월은 나의 탐정 역사에 가장 더딘 날이었다.

4시 30분쯤 다시 잠에서 깬 나는 거실로 되돌어가야 하나 고민했다. 그런 문제들로 가득찬 하루였다. 업무 종료는 5시지만 텔레비전의 오후 영화는 4시 30분에 시작한다.

그 순간이었다. 흔치 않은 일이 벌어진 것은. 손님이 문을 열고 들어왔던 것이다.

내가 꽤 놀랐던 모양이다. 그녀가 문고리를 놓지 못하고 들어와도 되는지 주저했기 때문이다. 그녀는 한쪽 눈썹을 올리며 물었다. “노크를 했어야 했나요?” 문 바깥쪽에 걸어 놓은 “노크 없이 바로 들어오세요”라는 문구를 보았음이 분명했다. 이 사무실을 처음 꾸밀 당시엔 꽤나 의욕에 넘쳤다. 오랜 시간 하루하루 보내며 조금씩 바람이 빠지긴 했지만.

“아니요, 아니요, 들어오세요. 앉으시죠.” 그녀에게 서둘러 대답했다.

먼지가 가득한 의자를 보고 잠시 망설이던 그녀는 조심조심 앉았다. 인디애나폴리스는 오염도가 높은 도시다. 의뢰인과 그 다음 의뢰인 사이에 먼지가 꽤나 빨리 앉는다.

그녀는 어렸다. 어깨 길이의 호두색 머리카락, 보라색이 들어간 안경 렌즈, 바지 정장 스타일의 녹색 옷.

나는 책상 위 서랍에서 공책을 꺼내고 필기 준비를 했다.

“여긴 냄새가 좀 나네요.” 그녀가 말했다.

나는 한숨을 쉬었다. 그리고 김빠지는 상황에 대한 재빠른 대응 체제에 들어갔다. 공책을 닫았다.

“아니에요. 그러지 마세요. 제 친아버지 좀 찾아주세요.”

만난 지 불과 몇 초, 처음엔 미처 내 눈에 보이지 않던 긴장이 그녀의 몸에서 빠져나가는 게 보였다. 성숙해가는 어린 몸.

“누구?” 나는 부드럽게 물었다.

pp. 7~9 『인디애나 블루스』, 마이클 르윈, 북스피어, 2016

소설이 시작 부분이다. 이후 앨버트 샘슨은 이 소녀의 의뢰를 받아 아빠 찾아 삼만리에 나선다. 정말이지 아빠 찾아 삼만리로밖에 표현되지 않을 내용. 흥미롭기 짝이 없는 이야기는 소소한 즐거움으로 가득 차 있다. 마지막에는 호호?! 라고 하기에 조금 더 놀라운 반전이 준비되어 있는데, 책을 읽을 당신을 위해 이 이상을 입술을 닫고 그저 웃어드리겠어요. 호호.

북스피어에서는 이 흥미로운 소설 『인디애나 블루스』 출간에 맞춰 캐나다 10박 11일 여행 이벤트를 준비했다. 궁금하신 분들은 아래 링크를 클릭해 보시길.

http://booksfear.com/757