-

-

달의 궁전

폴 오스터 지음, 황보석 옮김 / 열린책들 / 2000년 3월

평점 :

삶을 극단으로 몰아감으로써 인생을 배워 나가는 세 탐구자들의 초상을 매혹적으로 그린 소설이라는 평을 받고 있는 이 책을 읽고 난 소감을 말하자면, 인생이란 우연의 연속이며 우리로서는 우연의 끝자락 조차도 제대로 알지 못한다는 것이다.

거의 아무일도 하지않는 행위조차도 중요하게 여겨 무의미하게 빈둥거리며 시간을 보내는 것에 조금의 가책도 느끼지 않는 포그와 자발적 은둔자가 되어 새로운 삶을 창조해 낸 에핑, 그리고 자기 몸을 부풀림으로서 세계로부터 스스로를 고립시키는 솔로몬 바버가 삶을 극단으로 몰아가는 세 주인공들인데, 소설의 말미에 이들은 서로 부자간이며, 이 이야기는 할아버지로 부터 손자에 이르는 3대기 라는 것이 밝혀진다. 이 기가막힌 우연 앞에 나는 할 말을 잃는다. 그러나 소설의 초점은 얼토당토않은 우연에 있지 않다. 이들의 삶은 비극적이지만, 그 안에서 내면적 균형을 이루기 위한 개인적 투쟁을 담고 있다. 이들은 몽상가일지 모르나, 적어도 스스로의 삶을 개척하려는 용기를 지니고 있다고 볼 수 있겠다. 어쩌면 정상적이라고 여겨지는 시선으로는 이들을 바라보기 힘들지도 모르겠다.

눈이 먼 에핑의 시중을 드는 일을 하기로한 포그는(이 장면은 눈이 먼 호르헤스에게 책읽어주기 아르바이트를 했다는 알베르토 망구엘을 떠오르게 했다) 긴 설명으로 듣는 이를 지치게 할 것이 아니라 듣는이 스스로 그 사물들을 그려낼 수 있도록 돕는 작업을 해야한다는 깨닫음을 얻는다. 이는 내게 무척 극적으로 비쳤는데, 눈에 띄는 모든것들을 일반화하면서 세상을 쉽게만 이해하려 했던 지난날의 게으름을 반성할 수 있었다고 해야 할까. 그렇다고 그런 나태가 단박에 고쳐지지는 않겠지만.

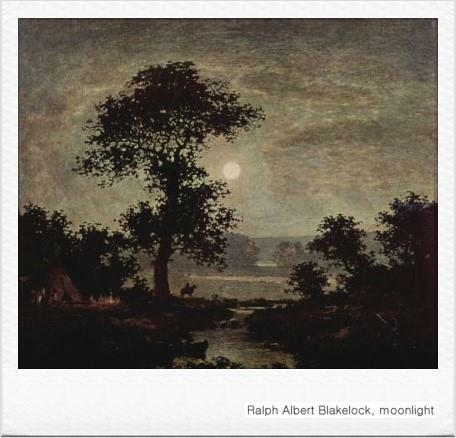

옮긴이는 이 소설이 은은한 달빛처럼 엮이면서 달의 이미지로 리얼리티를 창조하고 전체적인 구성을 통합하고 있다고 했는데, 정말 그렇다. 극적인 사건도 없이 교교히 흐르는 달빛 속에 마주치는 우연이라니.

그들 3대의 삶은 외로움과 고독과 고난의 연속이지만, 포그는 그토록 바라던 자신의 아이를 잃어버림으로써 대내림을 끊어낸 것이 아닐까. 그리고 그는 할아버지가 사막에서 돌아와 새 삶을 엮어낸 것처럼, 또는 아버지가 비대한 자신의 몸을 바라보는 타인의 시선에서 해방되는 순간 당당해진 것처럼, 걷기를 멈춘 땅끝에서 새로운 출발점을 맞는다.

물에 물감이 풀리듯 온갖 단어들과, 온갖 의미들을 술술 풀어놓은 폴 오스터의 소설은 그 자체로 미묘하고 매혹적이었지만, 왠일인지 자주 눈에 띄는 오타가 책에의 몰입을 방해하였다. 이럴때 마다 느끼는 것, 원서를 읽고싶다.