-

-

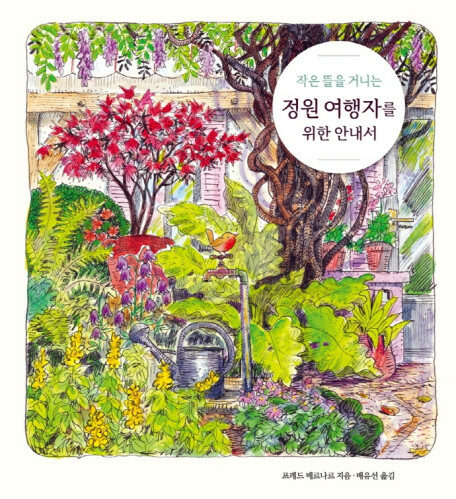

정원 여행자를 위한 안내서 - 작은 뜰을 거니는

프레드 베르나르 지음, 배유선 옮김 / 콤마 / 2022년 5월

평점 :

일종의 판타지였다. 누구나 가슴속으로 꿈꾸지만 이루지 못해 아련한 그런 느낌처럼. 손으로 꾹꾹 눌러 색칠한 듯 커다란 판형의 양장본을 펼쳐들면 컬러링북처럼 온갖 동식물과 정원의 풍경이 다가온다. 사진이었다면 이렇게까지 큰 감흥은 없었을 것이다. 오히려 색칠한 그림이기 때문에 머릿속으로 상상의 나래가 펼쳐진다. 나만의 정원을 가꾸고 사는 기분은 어떤 느낌일지 상상도 되지 않는다. 아무 이유 없이 많은 이야기를 하지 않아도 그림을 보고 있으면 괜스레 행복해지는 기분이다. 어디서 산새들의 지저귐이 들려오는 것 같고, 산들바람이 불어와 흔들리는 커다란 나무 아래에서 잠시 쉬는 것 같다. 덤으로 이름 모를 꽃의 내력까지 알아가는 재미가 있다.

이 책은 마치 일기 형식처럼 날짜를 기록해두었는데 아마 계절별로 시시각각 변하는 정원의 모습을 담으려는 것 같다. 처음 이 책을 받아들었을 때 묵직한 느낌을 잊을 수 없다. 책 크기는 현대문학의 '주석 달린 월든'만큼 큰데 아마 생생한 그림을 펼쳐 봐야하는 이유인 듯싶다. 대부분 모르는 꽃 이름이 많았고 새들조차 처음 들어보는 이름도 제법 많았다. 이 책은 그림이 많아 동화책을 읽는 것처럼 한 장씩 넘기면 작품이 따로 없다. 정원의 사계절을 다 품은 듯했고 온갖 자연의 보고다. 정원에 아름드리 꽃을 심고 가꾸는 동안 이를 알아본 온갖 새와 곤충이 찾아온다. 곳곳에 심어둔 나무는 쉼터가 되고 그늘 아래엔 버섯이 자라는 정원은 세상 그 무엇도 부럽지 않은 나만의 왕국이다.

너무나도 아름다운 책이었다. 정원을 어떻게 가꿔야 한다는 가이드북이 아니라 있는 그대로를 보여주는 안내서다. 새삼스럽게 꾸미지 않은 자연이 얼마나 위대하고 아름다운지를 알게 해주는 책이다. 사람들이 자신들의 사리사욕을 목적으로 손을 대면 댈수록 망가지는 자연이 안타까운 이유다. 내 마당 앞에서 계절별로 펼쳐지는 자연의 향연은 무엇으로도 살 수 없는 값진 보배다. 하루하루 조금씩 신경 쓰고 가꿨을 뿐인데 향긋한 꽃내음이 사방에 흩날리고 온갖 세상의 시름조차 쉬고 가는 곳이다. 신기하게도 텍스트보다 그림에 더 눈길이 간다. 순수한 자연이 부르는 손짓에 화답하듯 내 감정을 말랑말랑하게 어루만지는 훌륭한 안내서로 이런 정원을 가꾸고 살아가는 저자가 부러워지는 이유는 뭘까?