-

-

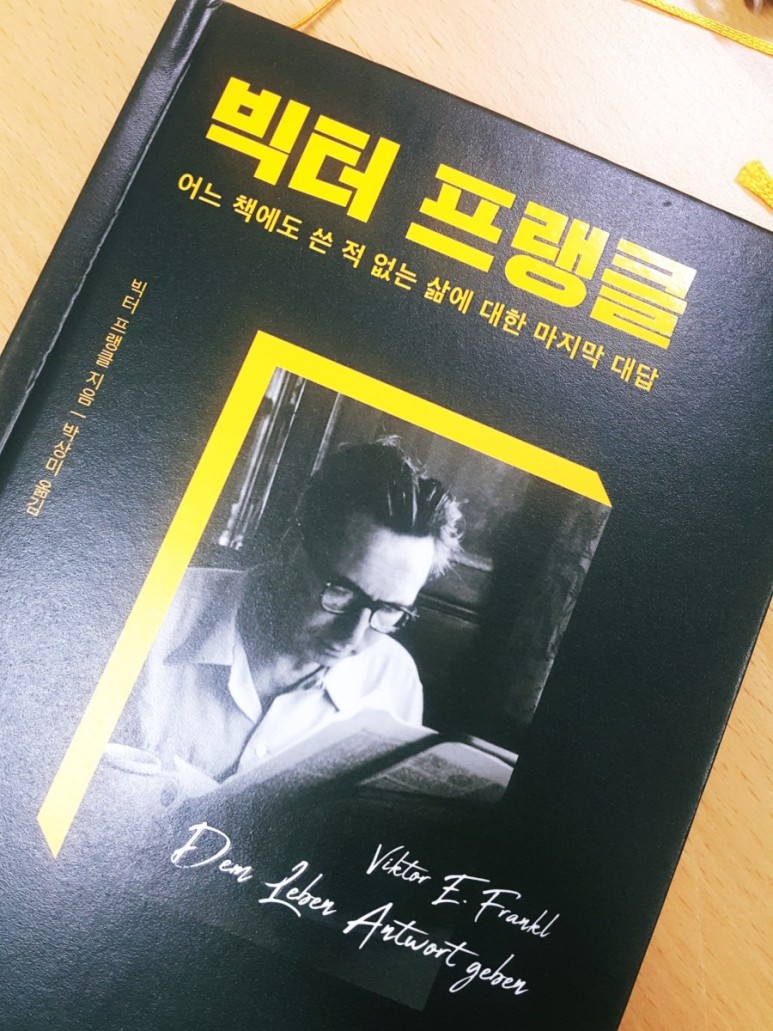

빅터 프랭클 - 어느 책에도 쓴 적 없는 삶에 대한 마지막 대답

빅터 프랭클 지음, 박상미 옮김 / 특별한서재 / 2021년 12월

평점 :

빈에는 유명한 사람들이 많이 태어나나 보다. 개인주의 심리학으로 잘 알려진 아들러와 로고테라피의 창시자 빅터 프랭클이 한 동네에서 태어났다니! 가히 심리학의 도시라 불러도 손색이 없을 것 같다. <죽음의 수용소>를 읽으며 힘든 고난 속에서 ‘삶의 의미’를 찾아 버티는 인간 승리의 여정을 느꼈다면 빅터 프랭클의 인생과 철학을 담은 <빅터 프랭클>은 제목 그대로 빅터 프랭클이라는 한 개인이 어떤 사람인지를 알려주는 책이다. 죽음의 수용소를 읽으며 느꼈던 빅터 프랭클의 이미지와 이 책에서 보이는 인간적인 모습은 정말 두 사람이 동일인물일까 싶을만큼 괴리감이 느껴진다. 그만큼 한 사람으로써의 빅터 프랭클, 그 자체를 보여준다.

엄격한 유대인 집안에서 자랐으며, 생각보다 허풍도 있는 사람이고 무엇보다 유머감각이 아주 뛰어난 것 같다. 언어 유희를 얼마나 즐기는지 자신의 유머 감각을 자랑하는 부분에선 아재 개그 느낌도 강하지만….. 재밌는걸로…. 자기애가 굉장히 강해야 어느 분야에서 자신 있게 강연하고 성공할 수 있다는 생각이 든다.

의사로서, 왜 그가 인간의 심리에 대해 관심을 가졌는지도 알 수 있어 좋았다. 오로지 환자의 말에 귀를 기울이다니. 이런 생각을 하고 실천하는 게 쉽지 않을텐데 – 특히 심리학을 공부하다보면 아무리 그러면 안 된다고 배워도 훈계하고 싶은 마음이 든다 – 조금 자기 자랑이 과도하다 싶긴 하지만 ㅋㅋㅋㅋ 사실 그래도 되는 사람이니까 그러려니 한다. 그리고 이런 모습이 척박한 수용소 생활도 그를 견디게 하는 힘이 되지 않았나 싶다. ‘역설의도기법’에 대한 찬양(?)을 보자면 나도 한번 실천해 봐야겠다고 다짐하게 된다.

당시 유대인에 대한 박해가 얼마나 심각했는지 그의 글에서 느낄 수 있었다. 첫 아내 틸리와의 에피소드 부분은 참 찡했다. 나치 당국의 결혼 허가를 받은 마지막 유대인 커플이라니. 게다가 택시도 탈 수 없고 아이는 더더욱 꿈꿀 수 없었다니. 한 인종을 낙인찍어 악으로 몰아가는 게 사회 통념으로 받아들여졌다는 게 아직도 믿을 수 없다. 뒤이어 이어진 수용수의 생활, 그리고 ‘연대 책임’에 대한 개인적 신념까지.

책은 전반적으로 가벼운 유머로 시작해 다큐로 끝난다. 죽음의 수용소에서 볼 수 없었던 여러 사회적 측면에서 빅터 프랭클의 생각을 알 수 있어 좋았다. 죽음의 수용소를 인상깊게 읽은 사람이라면 이 책도 분명 기껍게 읽을 거라 확신한다.