-

-

구경꾼들

윤성희 지음 / 문학동네 / 2010년 10월

평점 :

끝나지 않는 이야기 _ 윤성희, '구경꾼들'

모든 것은 작은 점 하나로 시작되는 것 같다. 책을 읽는 내내 그런 생각을 했다. 보이지 않는 끈 하나가 단단히 우리들을 엮어 놓았는데, 때론 그것이 떨어진 줄 알고 주위를 헤매기도 하고, 때론 아무것도 아닌 것들이 연결이 되어 내 눈앞에 의미있는 것들로 놓여진다.

이야기는 모텔에 찾아간 아버지와 어머니가 '커튼'이 없는 방안에서, 왜 커튼이 없을까, 하는 의문에서부터 시작된다. 그리고 이야기의 마지막은 꿈인듯 몽롱하게 부신 햇살을 바라보는 '나'가 누군가 '커튼'을 쳐주었으면 하는 바람으로 끝이 난다. 어쩌면 '나'라는 존재가 콩알만한 존재로 탄생했을 당시 그 방의 사라진 커튼을 찾듯이, 누군가의 따스한 손길을 기다리듯이.

매일 매일 새겨지는 일상들이, 우리들만의 역사를 내면에 새긴다. 그렇게 새겨진 것들을 디딤돌 삼아 우리는 우리의 것들 타인과 나눈다. 타인이 삶속으로 불쑥 들어가기도 하고, 빠져나오기도 하고, 멀어지거나 가까워지면서. 그러다 평생, 영원히 함께 할 것 같은 존재가 '죽음'이라는 형태로 갑작스레 사라지기도 한다. 살아가는 것이 죽음을 향해 간다고는 하지만 죽음은 언제나 갑작스럽다. 나눌 것이 많은, 쌓아갈 것이 많은 누군가가 내 인생에서 영영 사라진다는 것은 내 존재가 흔들릴 정도로 극심한 고통으로 인식된다. 생각지도 못한, 어처구니 없는 일로 큰삼촌은 죽음을 맞이한다. 그조차도 상상할 수 없는 순간에 들이닥친 누군가의 몸뚱이로 인한 죽.음.

죽음을 받아들이는 형식은 모두가 다르다. 각자의 방식으로 그 사람을 기억하고, 삶을 살아가기 위해 각자의 방식으로 견뎌낸다. 끊임없는 독백과 생생한 기억으로 그것을 견뎌내는 할머니가 있는가 하면, 우연히 발견된 신문 귀퉁이에 큰삼촌과 비슷한 경험을 한 사람을 찾아 여행을 떠나는 아버지와 어머니가 있다.

남자는 지구 저편에서 자신과 똑같은 일을 당한 사람이 있다는 아버지의 이야기를 듣고 놀랐다. 남자는 아버지에게 큰삼촌이 사고를 당한 날짜와 시간을 물으려다가 참았다. 그런 식으로 세상의 균형이 유지된 것이라면 자신은 평생 누군가를 사랑하며 살 수 없을 것만 같았다. 평생 누구를 미워하며 살 수도 없을 것만 같았다. 착하게 사는 것이, 그렇게 단순한 일이, 자신에겐 세상에서 가장 힘든 일이 될 것만 같았다. -p.111

아버지와 어머니는 수많은 사람들을 만나고, 이야기를 듣고, 사진을 찍으며 끊임없이 그들의 삶 속으로 들어가 이해하려고 노력한다. 그속에서 어쩌면 자신을 이해하고 싶었는지도 모른다. 죽음 끝에 간신히 매달린 삶을 찾아서 사람들을 만나고, 편지를 쓰고 아이에게 사진엽서를 보냈다.

아버지와 어머니가 여행에 가 있는 동안 '나'는 나와 같은 이름을 가진 빵봉지에 적힌 이름을 찾아 빵 공장에 찾아갔다. 경비일을 하고 싶어하던 할아버지는 성추행을 당하는 여자 아이를 구하려다 죽어갔다. 진정으로 관심을 가져주는 남자와 연애를 하고 싶었던 고모는 사소한 것들을 견뎌내지 못한 채 수많은 이별 후 일에 전념하고, 작은삼촌은 고모의 연애에 도무지 이해할 수 없었던 것들을 자신의 이별 후에야 깨닫게 된다. 회사를 관둔 아버지는 편의점에서 아르바이트를 하기도 했고, 자신의 여행기를 글로 쓰겠다고 큰소리를 치기도 했다. 할아버지를 잃어버린 할머니는 외할머니와 통화를 하면서 또 잠시나마 함께 살아가면서 서로의 일상을 채워나갔다.

끊임없이 타인의 이야기를 쫓아가는 이 책속의 이야기들을 읽으면서 어쩌면 이 책 안엔 진정한 주인공은 없다는 생각이 들었다. 주인공의 비중 만큼이나 그 주변 인물들의 이야기가 풍성하다. 목수가 자신이 만드는 가구마다 'ㅎㅇ'을 새겨넣는 사소한 행동이 고모로부터 운명을 만들어내는 하나의 이야기가 되고, 새벽마다 초콜릿을 먹으러 나오는 여자를 위해 함께 라면을 먹으며 그녀의 이야기를 들어주는 가족들의 따뜻함으로부터 각자의 이야기가 채워져 완성되어가는 것 같다. 흩어진 별조각을 각자가 이어 붙이듯 사진과 몇 개의 문장들로 완성된 아버지의 책이 잘 팔려나갈 때쯔음 아버지는 또다른 이야기에 목말라 했고, 어머니와 나를 데리고 끊임없이 타인의 삶을 쫓아 떠난다. 그 특별한 여행기가 '죽음'으로 완성될 줄은 꿈에도 모른 채.

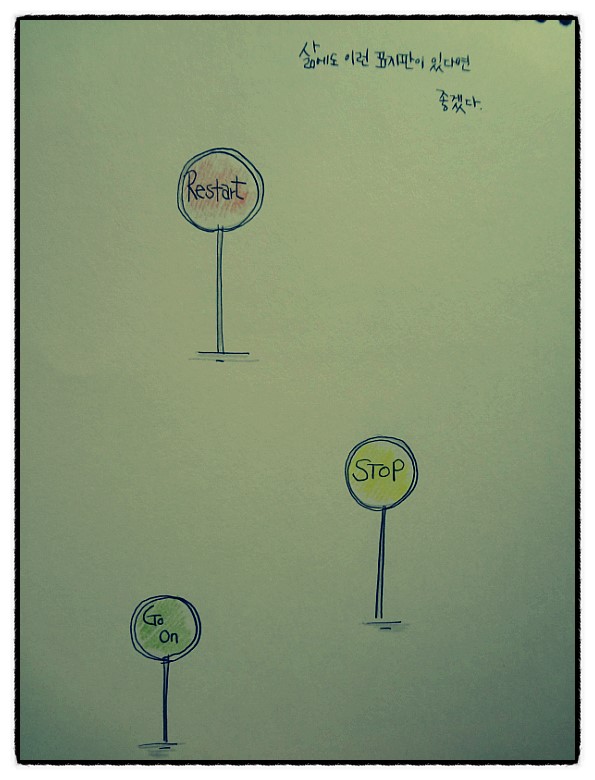

마지막 장을 덮으며 과연 나는 내 삶에 있어 구경꾼인가, 아니면 주인공인가에 대한 생각을 해봤다. 책속의 '나'는 아버지가 끊임없이 타인의 삶을 뷰파인더로 바라보는 '구경꾼'이었다고 말했다. 하지만 아이러니하게도 완벽하게 타인의 삶에 느끼고 이해할 수록, 자신의 삶을 더 가깝게 느낄 수 있다는 점이다. 나는 주인공이 따로 없는 이 책의 모든 이야기를 가지고 있는 인물들을 구경꾼처럼 바라본다. 그리고 다시 나를 돌아본다. 나는 어떤 사람일까, 무얼 이해하고, 무얼 이해하지 못하는 사람일까. 세상엔 수많은 이야기들이 펼쳐져 있고, 멀리 떠나지 않아도, 바로 가까이에 그 이야기들을 열어 보일 색다른 사람들이 존재한다.

평생 외롭지 않기 위해 달려온, 가게의 한 자리를 지키며 평생을 살아온 외할머니처럼. 결국엔 삶이란 무언가로부터 떠나는 것이 아니라, 가장 오랫동안 한 곳을 지키는 자가 삶의 진실에 가장 가깝게 가닿는다는 것을 이제야 깨닫고 내가 있어야 할 자리가 어디인지 생각해본다.

끝나지 않은 것 같던 이야기가 끝이 나자, 나는 그 이야기들에 이어서 타인의 삶을 끄적거리고 싶은 충동에 휩싸였다. 타인과 뒤섞여 나는 온전한 나로 다시 태어난다.

책은 마지막장이 있지만 아마 이야기는 내내 끝나지 않을 것만 같다. 우리의 삶이 끝나도 이야기는 계속 되듯이.