-

-

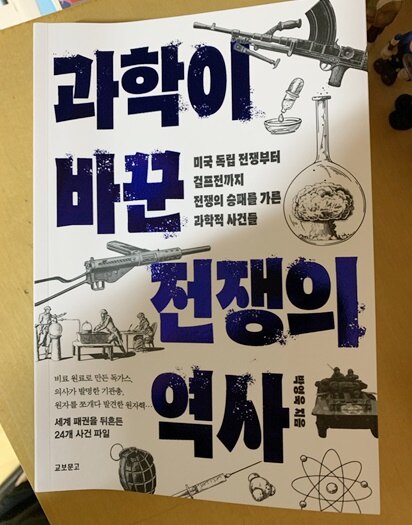

과학이 바꾼 전쟁의 역사 - 미국 독립 전쟁부터 걸프전까지, 전쟁의 승패를 가른 과학적 사건들

박영욱 지음 / 교보문고(단행본) / 2024년 2월

평점 :

최근 몇 년사이에 러시아의 우크라이나 침공, 이스라엘-팔레스타인의 전쟁양상이나 아프리카같은 곳에서 일어나는 전쟁을 미디어를 통해서 보다보면 흔히들 하는 얘기가 무기상들이 일으키는 전쟁이라는 둥 누가 그 배후에 있다는 둥 이런 저런 말이 참 많다. 그러나 역사적으로 거시적으로 전세계적으로 보급되어 사용되는 무기가 개발되고 성능이 개선되며 그 살상능력이 향상되는 과정을 정리한 글을 쓴 사람이 있고 그것을 모아서 한 권의 책으로 만들었다는 사실에 덮석 그 책을 읽어보기로 했다. 단순히 흥미위주로 생각하고 결정했으나 이 책, "과학이 바꾼 전쟁의 역사(박영욱 지음)"은 사실 과학과 기술의 발전을 전쟁의 측면에서 바라본 하나의 역사서였다.

이야기는 대략 프랑스혁명과 유럽 왕정에 큰 위협이 발생하게 되어 독일 등을 위시한 주변국들이 동맹을 맺게 되며 전쟁을 하게 되는데 이때부터 영국의 산업혁명에서 비롯된 과학기술을 적극적으로 활용한 프랑스의 약진과 독일의 추격등이 시작된다. 기존에는 과학하면 자연과학으로서 자연철학에 더 가까웠고 하나의 직업으로 보기보다는 그저 취미나 부업쯤으로 생각되어 귀족들의 지원을 받아서 추진하는 정도였으나 어느 덧 세상이 바뀌어 과학과 기술의 융합, 프랑스혁명 그리고 전쟁 등에 이 과학기술자들이 핵심적인 역할을 하게 되고, 누군가 하나의 무기를 만들면 또 누군가 개선하는 식으로 주로 전쟁을 통하여 기술의 발전이 이루어졌고 그 기술이 급기야 자동차 등 일반산업에 이르기까지 큰 영향을 주었다는 큰 맥락이 있다.

핵무기를 개발한 오펜하이머의 이야기는 이제 너무 식상하다. 초창기에 최초로 등장하는 자동소총이나 독가스의 개발 등의 역사적 배경에는 아이러니와 과학자의 변명에 가까운 핑계도 엿보인다. 분명한 것은 그런 과학자도 어디든 한 나라의 국민으로서 그 나라의 정부의 요구에 부응하는 수준에서 시작한 군대의 기술이 점차 상업적으로 확대되면서 지금의 거대한 무기개발회사가 되었다는 점에서 놀랍다. 이 과정에서 무기 로비스트의 이야기는 정말 충격적이다. 인간이 인간을 죽이는 무기를 적군에게도 팔고 아군에게도 파는 그런 로비스트의 맹활약은 자본주의의 차가운 면이지만 작금 지구상에서 벌어지는 여러 전쟁을 볼 때 쉽사리 없어질 것 같지가 않다. 어차피 그들에게는 장사니까. 누가 죽던 말던 참으로 냉혹한 세상이다.

이 책의 서두에는 프랑스에 대한 이야기가 나오는데 에콜 폴리테크니크와 프로이센의 베를린 대학교에 대한 이야기가 나온다. 이들이 그 시기 조선은 순조때쯤으로 나온다. 우리는 그저 우물안의 개구리였다는 생각이 든다. 프랑스의 혁명과 프로이센과의 전쟁, 영국의 산업혁명시기가 서로 겹치면서 제국식민주의가 활개를 치기 시작하는 이떄 우리의 모습을 그려보니 새삼 교육, 군대, 과학기술의 중요성이 부각되고, 이 와중에서 프랑스도 독일도 영국도 아닌 미국이 최강국이 되어 가는 과정도 매우 인상적이다. 공학이라는 말도 엔지니어링이라는 것에서 출발하는데 이것도 군대에서 사용하는 기계에서 부터 시작했다는 것이고, 철갑선이나 하퍼의 암모니아가 식량증산에 혁혁한 공을 세움과 동시에 1차 세계대전에서 많은 군인들을 독가스의 고통으로 죽게 하였다는 양면성과 국가주의적인 과학자의 일면은 속을 쓰리게 한다.