-

-

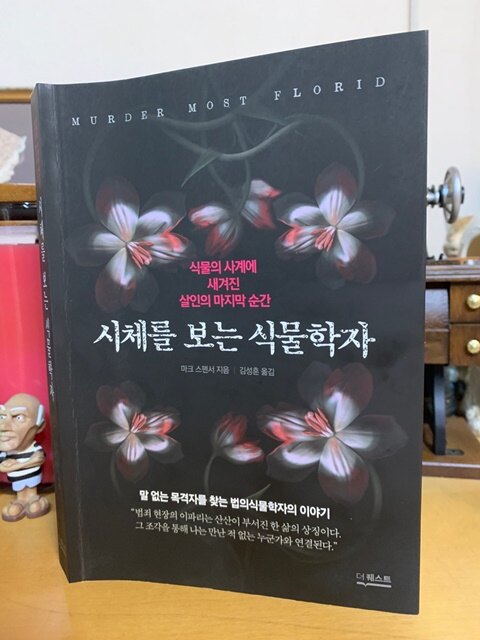

시체를 보는 식물학자 - 식물의 사계에 새겨진 살인의 마지막 순간

마크 스펜서 지음, 김성훈 옮김 / 더퀘스트 / 2021년 10월

평점 :

절판

세상에는 있던 직업이 없어지기도 하고 새로운 직업이 생기기도 한다. 너무나 당연한 일이다. 세상이 바뀌면서 그 모습도 바뀌게 되는데 그 변화가 빠르지 않고 서서히 진행이 되면 대부분 새로운 직업에 대하여 의외라는 반응은 보이지 않는다. 그런데, 서서로 전혀어울릴것 같지도 않고 상관도 없어보이는 분야가 다른 한 분야의 직업에 도움을 주는 일을 알게되면 아하!를 하게 된다. 세상이 발달한만큼 범죄도 치미해지기도 하지만 범죄현장에서 찾을 수 있는 단서들중에 이전에 생각을 하지 못했던 것들이 있다. 바로 식물과 식물학자다 범죄현장의 시체 주위에 있던 식물을 통해서 사체가 얼마나 오래되었는지 등에 대한 실마리를 제공함으로써 전체 수사에 상당한 도움이 된다고 한다. 우리는 보통 걸어다니는 짐승이나 사람들은 쉽게 인식을하지만 길가의 풀, 나무 등 식물은 그냥 스쳐지나가기 마련이므로 시체와 식물학자를 연관짓기는 더욱 어려울 것 같다.

대충 힌트 몇번을 받으면 시체의 자양분을 섭취하며 자라는 식물에 대한 이야기쯤은 이해를 할 수 있을 것으로 본다. 그 다음은 전문적인 식견이 있어야만 특정한 정보를 파악하여 살인범죄의 수사에 도움이 될 것이다. 그 직업이 바로 "법의식물학"이다. 우리가 소위 "포렌식"이라는 과학적인 수사에 대해서는 TV드라마도 있어서 잘 알지만 법의 식물학 또는 법의 식물학자라는 용어는 익숙하지가 않다. 이런 특이한 직업을 가진 사람이 있었는데 그의 이름이 마크 스펜서(Mark Spencer)라는 사람이다. 지금은 이 분야에서는 세계적인 명성을 가진 사람이지만 그는 한때 런던자연사박물관에서 12년동안 식물 큐레이터로 따분할 수 도 있지만 아무나 쉽게 가질 수 없는 그런 자리에서 자신의 일을 하고 있다가 살인사건관련 하여 경찰서에서 전화 한통을 받게되면서 그의 직업이 법의식물학자로 바뀌는 계기가 되었다고 한다.

마크 스펜서의 40여년간의 직업적, 개인적인 경험을 기록한 책을 출판했는데 "시체를 보는 식물학자(마크 스펜서저/김성훈 옮김)"로 출간되었다. 내용을 읽기전에 따분한 전문용어가 편안한 독서를 방해하지 않을까 생각을 했지만 기우였다. 1인칭 화자 시점으로 써내려간 수필같은 소설, 소설같은 수필이다. 글이 흐르듯 읽히는 것으로 봐서 번역도 훌륭하다는 생각이든다. 저자의 초창기부터 지금까지의 경험을 작은 제목을 중심으로 단편소설처럼 적어내려간 그의 경험은 흥미를 자극한다. 전부 사체와 관련한 일이고 거기서 저자는 사체주변의 식물에 대한 포렌식을 진행하고 수사에 도움을 준다. 시체의 자양분을 아주 왕성하게 먹고 산다는 블랙베리덤불, 영혼의 안식을 지켜준다는 아이비, 거짓말을 하지 않는 나무와 나이테, 꽃가루 그리고 심지어 미생물과 균류 그리고 DNA추출기법까지 그의 생생한 경험이 이야기로 펼쳐진다.

누구나 자신의 자리에서 열심히 산후에는 자신의 삶을 한권의 책으로 기록해놓고 싶은 생각이 든다. 그것이 남들에게는 보잘것 없는 것이라고 하더라도 살아오면서 겪은 인생의 고비고비를 회상하며 기록해두고 싶은 생각이 들때가 있을 것이다. "시체를 보는 식물학자"는 후학들에게 어떤 가이던스나 직업에 대한 인싸이트를 줄것 같다. 저자의 글을 읽다보면 그는 안락한 자리를 뛰쳐나와 소위 프리렌서처럼 불러야 가서 일을 할 수 있는 상태지만 그의 글에서는 자신이 동성애자라는 부분을 종종 언급을 하기도 하고, 직업에 대한 사랑과 동료에 대한 애정이 넘쳐 난다. 나무에 조예가 깊은 쾰러에 대한 이야기와 법의인류학자인 소피에 대한 이야기를 할때는 그의 동료애가 넘친다. 세상일 혼자할 수도 있지만 동료가 있으면 서로 리뷰도 해주고 더큰 시너지를 일으키고 직업적인 만족도 올라가는 그런 보람찬 인생이 될수 있다고 말을 하는 것 같다.