-

-

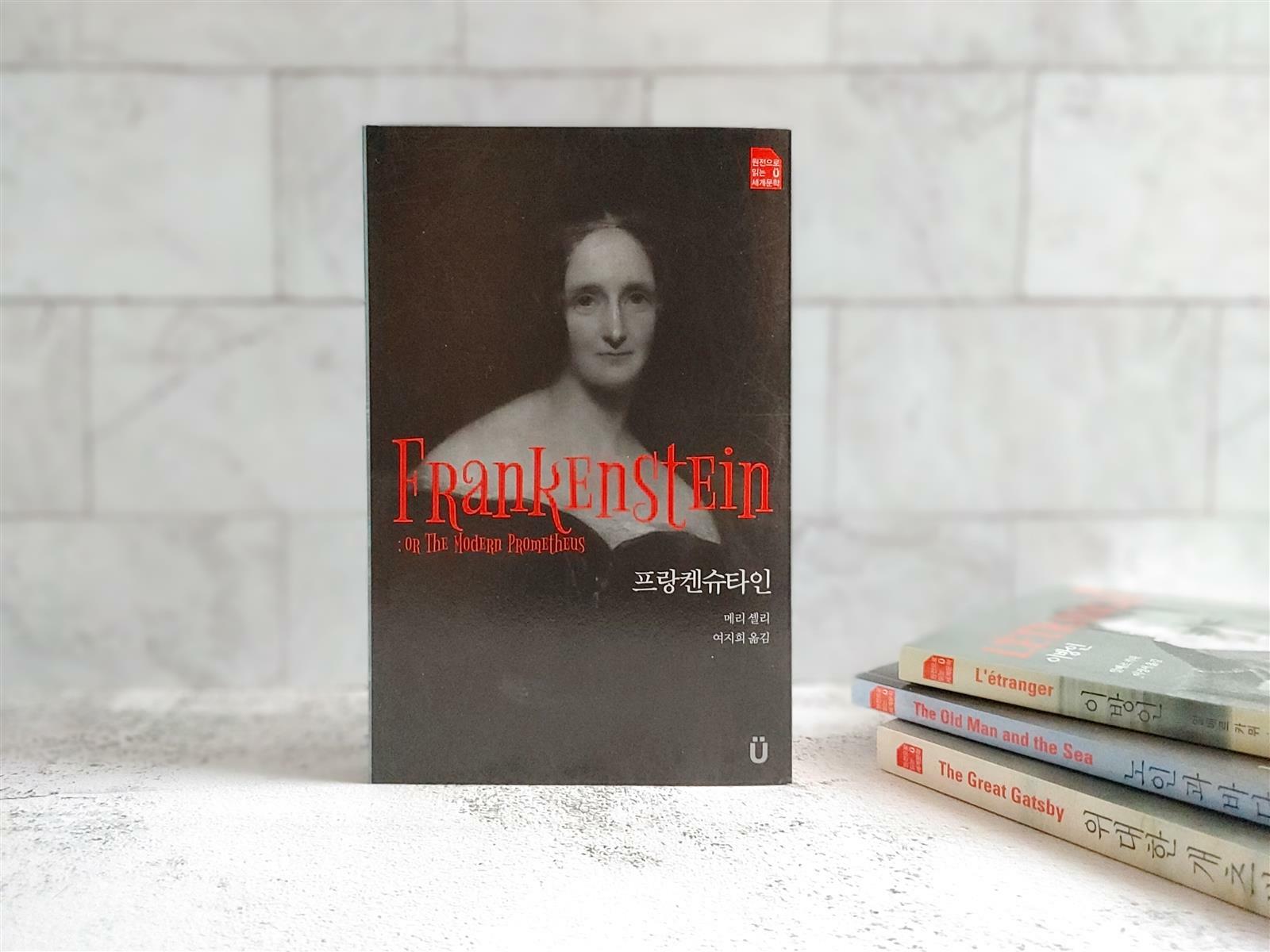

프랑켄슈타인 ㅣ 원전으로 읽는 움라우트 세계문학

메리 셸리 지음, 여지희 옮김 / 새움 / 2022년 4월

평점 :

북극을 경유하는 항로를 통해 진행하고 있던 배의 선원들은 멀찍이 보이는, 사람이라고 부르기에는 너무도 큰 형체의 존재를 태우고 지나가는 개썰매를 보게 되었고, 그러고 나서 얼마 뒤 얼음덩어리 위에 표류되어 있다고 부르는 게 맞을만한 사람을 발견하였다. 그 사람을 본 선원들은 그를 배에 태워 손님으로 대했다. 그 손님은 어느 정도 회복이 된 후 자신의 사정을 이야기하기 시작했다. 정확히는 선원들이 자신을 발견하기 전에 목격했던 형체이자, 이토록 혹한의 기후인 북극까지 쫓아올 정도로 증오하는 그 존재와 얽힌 자신의 이야기였다.

북극에서 발견된 그 '손님'은 놀랍게도 스위스 제네바 출신의 빅터 프랑켄슈타인이라는 이름의 학구열이 강한 신사였다. 그 학구열의 정도가 어느 정도인가 하면, 생명이라는 것에 대하여 연구를 하기 위해 시체 안치소와 납골당에서 오랜 시간을 보내는 것을 아무렇지 않게 해낼 수 있는 수준이었다. 좋게 말하자면 열정적인 모습이었지만, 어떻게 보면 한없이 광기에 가까운 모습이라고 부를 수 있는 모습이었다.

그렇게 탐구에 심취하여 끝없는 연구를 계속한 끝에, 마침내 빅터는 연구의 성과를 내놓게 되었다. 바로 거대한 체구를 지닌, 훗날 그가 증오해 마지않아 북극까지 쫓아가게 될 그 존재를 만들어내고, 이에 생명을 불어넣게 된 것이다.

성공에 대한 기쁨도 잠시 빅터는 금세 자신이 만들어낸 존재의 외형에 공포를 느끼기 시작하고, 끝내 이 존재를 실험실에 버려둔 채 뛰쳐나와 도망을 쳐 버렸다. 빅터는 그렇게 자신이 만들어낸 존재에 대하여 잊어내려 하였다.

그러나 그러한 빅터의 의지를 비웃듯, 고향으로부터 들려온 동생 윌리엄의 부고, 정확히는 피살 소식이 그를 현실로 끌어들였다. 이 소식에 정신없이 제네바로 돌아간 빅터는, 그곳에서 자신이 만들어낸 존재로 보이는 형상을 발견하자마자 그 존재임을 믿어 의심치 않았고, 더 나아가 그 존재가 자신의 동생을 죽인 것이라는 확신을 가지게 되었다.

그러나 억울한 사람이 죄인으로 지목되고, 얼마 지나지 않아서 빅터는 자신이 만들어낸, 그러나 증오해 마지않는 존재와 대면을 하게 되는데….

『프랑켄슈타인』은 월튼 선장, 빅터 프랑켄슈타인, 프랑켄슈타인에 의해 만들어진 괴물이 각각 화자가 되어 이끌어나가고 있는 이야기가 모여 하나의 소설을 완성한다.

이 소설에서 프랑켄슈타인은 호기심으로 새로운 생명체를 만들어내지만 그 창조물이 마음에 들지 않아 이름조차 지어 주지 않고 방치하고 버려둔다. 이것은 생명을 얻은 뒤 사회에 멀쩡하게 적응을 해 나갈 수 있는 존재를 괴물로 만들어 버렸고, 괴물이 되어 버린 생명체는 자신을 두려워하고 차별하여 없애려는 인간들로부터 자신을 지키기 위해 자신이 할 수 있는 노력을 다한다.

살기 위해, 그리고 자신의 삶을 지키기 위해 생명체는 자신의 창조자 프랑켄슈타인을 찾아가 소원을 말하고 부탁하고 더 나아가 협박도 하지만 끝내 이루지 못한다. 그리하여 범죄를 저지르며 진짜 괴물이 되어버리며 안타까움을 자아낸다.

200여 년 전에 쓰여진 이 소설은 프랑켄슈타인이라는 이름을 통해, 정확히는 빅터 프랑켄슈타인과 그가 만들어낸 이름 없는 존재를 예로 보여주며 과학 기술의 발전이 인류에 가져다줄 이익과 그에 따른 과학자의 윤리의식과 책임감을 강조하고 있다.

우리는 인류의 미래에 획기적인 변화를 가져올 수 있는 과학 기술을 발전시키고 활용하는 데 한층 더 신중해야 하며, 과학자들은 그 결과에 대해 책임을 지고 자신을 성찰해 나가며 윤리적 책임을 지는 자세가 필요할 것이다.

<새움>의 '원전으로 읽는 움라우트 세계문학' 시리즈로 나온 『프랑켄슈타인』은 영국에서 출간된 초판을 번역한 것으로 과한 번역을 피하고 원전의 분위기를 잘 살려내고 있다. 작가의 의도를 잘 전달하는 자연스럽고 세련된 번역은 읽는 내내 마치 원서를 읽고 있는 듯한 기분을 느끼게 해 주었다.

고전이 딱딱하고 어렵다고 생각하여 『프랑켄슈타인』을 읽기를 망설이는 사람들에게 이 책을 적극 추천하고 싶다.