-

-

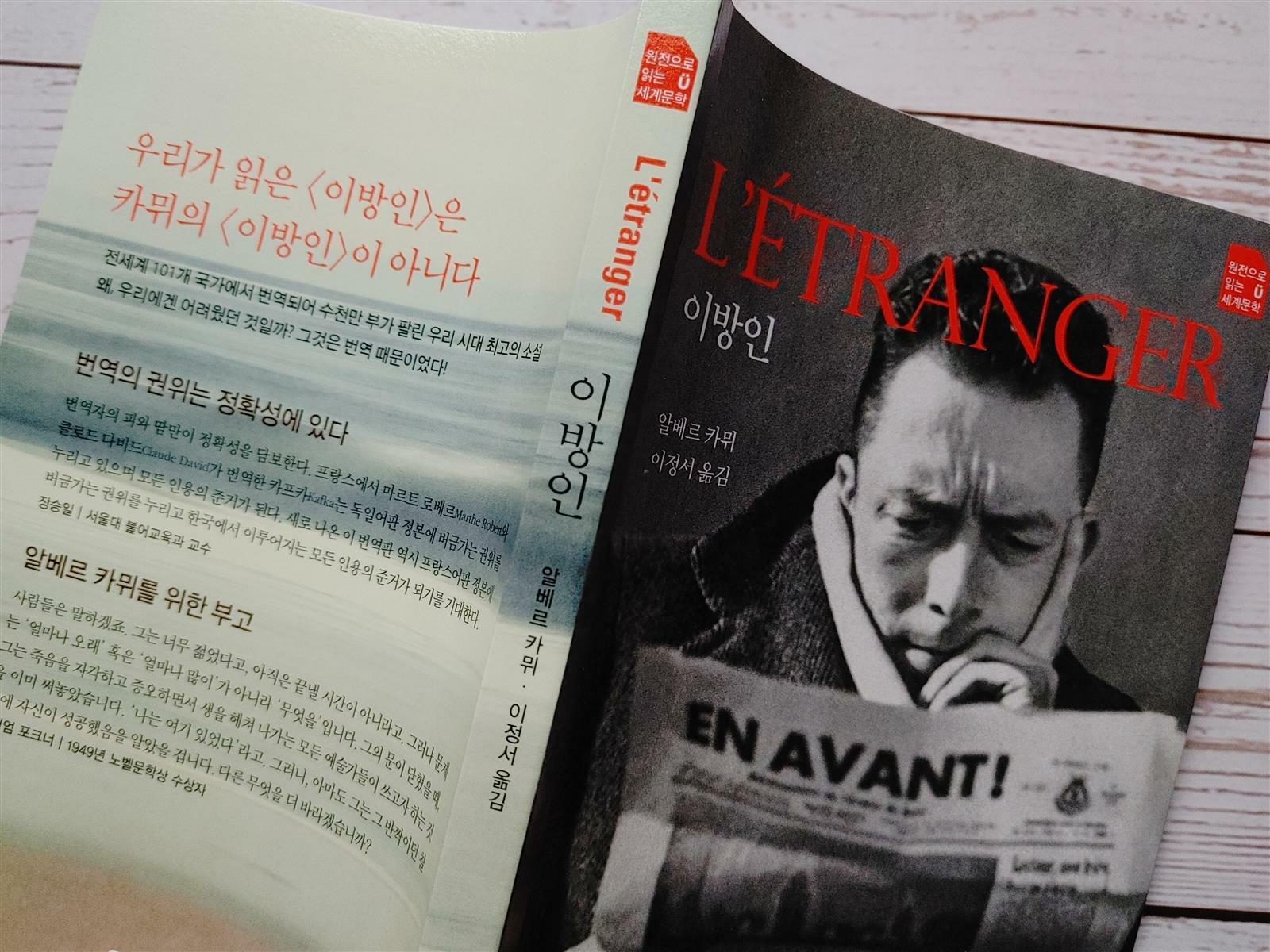

이방인 ㅣ 원전으로 읽는 움라우트 세계문학

알베르 카뮈 지음, 이정서 옮김 / 새움 / 2022년 2월

평점 :

저녁이 되어, 마리는 모든 걸 잊고 있었다. 영화는 때로 웃겼고 또 실제로는 너무 산만했다. 그녀의 다리가 내게로 기대왔다. 나는 그녀의 가슴을 스쳤다. 상영이 끝날 무렵, 나는 그녀에게 키스했지만, 잘되지 않았다. 밖으로 나와, 그녀는 내 집으로 왔다.

마랭고에서 돌아온 다음날 뫼르소는 아침에 일어나서야 비로소 그날이 토요일인 것을 알았다. 전날 어머니의 장례식에 참석하고 오래 버스를 타고 집으로 돌아와 피곤했음에도 무엇을 할까 생각하다 수영을 하러 갔다. 그리고 그곳에서 뫼르소가 다니는 사무실의 타이피스트로 일했던 마리를 만난다.

두 사람은 바다에서 같이 수영을 즐긴 뒤 페르낭델이 나오는 영화를 보러 갔다. 마리는 처음에는 뫼르소의 검은 타이를 보고 상중이라는 말에 놀랐지만 이내 곧 그것을 잊고는 영화를 본 후 뫼르소의 집에서 밤을 보낸다.

어제부터 상중이었던 사람이 너무나 무심하게 바다로 수영하러 가고 영화를 보러 가고 여자와 하룻밤을 보내고는 바뀐 것은 하나 없고 다시 일상으로 돌아갈 것이라고 생각하는 모습에 섬뜩함마저 느껴진다.

물론 산 사람은 살아야 하지만 그래도 어머니의 죽음에 대한 일말의 슬픔이나 애도는 표현하는 게 정상적인 모습이 아닌가? 뫼르소는 자신의 삶을 마치 타인의 삶을 바라보듯 무관심한 태도로 일관하고 있다.