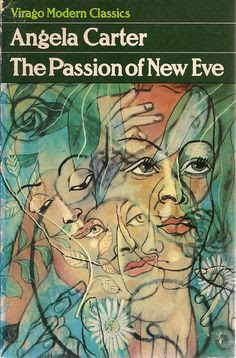

'새 이브의 수난'

'새 이브의 수난'

앤젤러/안젤라 카터의 1977년 작품입니다.

74년작 호프만 박사의 영묘한 욕망 기계와 더 가깝고, 후기작 '서커스의 밤' '똑부러진 아이들'에 비하면 한참이나 우울합니다. 내용을 간략히 소개하면, 우울한 근미래, 뉴욕 아리조나 보지 못한 미국의 그럴듯한 현실, 프로이트, 라캉, 포스트모던 뒤바뀐 외디푸스의 모험, 더불어 페미니즘 조금, 환상 리얼리즘의 욕망 조금, 우울, 우울, 우울입니다. 77년작인데, 75년 끝난 베트남의 그림자는 희미하지만, 서서히 현재 역사를 신화로 적어내려갈 수 밖에 없는, 신화가 신화의 의미가 아닌 미국의 진 자리들이 현실 역사화하여 저절로 가라앉고 있습니다.

화자는 젊은 영국인 (남)강사, 뉴욕으로 강사자리를 알아보러 왔다가 면접에서 미역국 먹고, 뉴욕을 배회하다가

디스토피아의 근미래 영화들 배경, 매드맥스가 현실이 된 사막을 헤매며,

꼭 장고한 문화적 배경, 배운 티를 내는 영국 작가의 남부러운 서술에, 건조하지만 시큰둥하게, 간결하지만 비아냥거리며 치고 들어오는 미국식 어투로 '모험/수난'을 들려줍니다. 그러니까 보니것이 언급했던 '슬릭' 매거진용 어투를 차용하고 있죠.

펭귄판 세러/사라 워터스 서문을 보면 폭발적 인기를 누리는 작가는 아니었던 모양입니다.

닐 조던 감독이 'the company of wolves' 작품을 '피부림 방'을 토대로 만들면서 조금 반짝 인기를 끌고,

이후로 나온 유쾌 상쾌, 통쾌(하기를 바랐던) 책 '서커스의 밤'이 후광 덕분인지, 아니면 가벼운 체질에 어울려든 덕분인지 인기를 끈 것 같습니다.

국내 출간작으로 한권 더, 2009년 민음사에서 아마 그런 줄 알고 다시 만들 생각이 없었는지 작가의 이름을 '빌어' 700여쪽의 방대한 전세계 신화 모음집을 간행한 바가 있더군요. 지인 책장에서 그 두껍게 핑크한 색을 접했던 기억이, 참 타겟 한 번 간결지향적이라고 생각한 기억이 났습니다. 책장을 폈던 기억은 나지 않는 걸로 봐서, 인상에 안 남았거나, 진짜로 펼치지 않았거나--

마지막 소설 'wise children' (현명한 아이들은 아버지가 누구인지 안다에서 나온 말) 일흔다섯 은퇴한 보더빌 시대의 마지막 세대였던 어느 할머니의 회고록인데 완전 복잡한 가계도에 '한국'아침 드라마 저리 가라로 뒤얽힌 런던 템즈강 남부, 런던의 뒷동네에서 벌이는 뒤죽박죽 소동의 코미디입니다. 세익스피어 전문 장구한 가문의 이야기가 어떻게 16인치 흑백텔레비젼 드라마가 되는지 보여주죠.

마지막에서 두번째 소설, 19세기 마지막 해, 세 장소에서 벌어지는 세 가지 소동입니다.

처음 런던, 영국 뒷골목 줄신의 어느 곡예/공중부양/날개달린 비너스의 이야기가, 찰스디킨스의 초기작처럼 유쾌한 모험담을

하룻밤 사이에 두 명의 세레하자드에게 전해 듣는 이야기이고, 두번째 러시아와 (가지도 못하는) 일본을 거쳐 미국으로 건너가는 길목, 도스토예프스키의 도시 '생트페쩨르부르그'에서 난장판 서커스 소동이 고골의 이야기처럼 펄쳐지고, 세번째 시베리아, 시간과 역사가 없는 토착민(이누야트족)이 마지막으로 역사로 편입되기 직전, 러시아 민담에서 쫓겨난 농부들의 이야기가 조금은 맥빠지게, 하지만 마지막에 빙긋웃음을 선사하며 펼쳐집니다. 환상이면 환상이고 리얼리즘이면 리얼리즘이지 그 헷갈리는 정의, 환상 리얼리즘이 이런 거로구나, 여기서 알았습니다. 여기서는 스스로를 매직리얼리즘이라고 칭하지요.

국내판은 '카터' 작가 식으로 말해 '썩을' 눈이 시베리아 찬바람에 백태 끼었는지, 이 재밌는 책을 어떻게 산 채로 목젖을 따서 솟대에다 꽂아 놓고 까마귀 저승밥으로 만들어 놓아서, 안타까운 마음에 분통이 터집니다.

카터 작가는 이렇게 후기작 4권을 읽고 느낀 점, 하나.

작가는 장소가 바뀌면 화자의 어조가 바뀐다는 겁니다. 신화의 장소에서는 신화의 목소리로, 미국에서는 간결하지만 시니컬한 유럽인의 어조로 능수능란하게 바뀌죠. 욕망 기계는 (남미가 배경으로 추정되도록 해놓았으니) 남미 작가들의 유령들이 젊은 인디언의 목소리 속으로 넘나들고, 똑똑한 아이들은 너무 젠체 하는 속물은 싹 벗어버리고 소동 속에 흥겹게 녹아들어가 있습니다.

그러고도 점층하는 긴장감이란, 환상을 있음직하지 않은 현실로 만드는 재주란 탁월하니, 이야기꾼은 이야기꾼입니다. 그렇다고 아쉬운 점이 아니 없는 것은 아니지만, 작가의 죽음에 친구와 부퉁켜 안고 주저앉아 울었다던 사라 워터스나 작가의 사망에 긴 조사를 쓴 마거릿 애트우드보다 솔직히 55배 쯤 대가가 아닐까-하는.

단편집 신화와 민담은 곁가지, 아이스크림을 담는 콘이었나 봅니다. 장편이 그 알맹이를 오롯이 이루는데,

제일 좋은 하나만 고르자니, 장편들은 다들 다른 맛과 색채라서 사실 우열은 논하기는 조금 어렵다는 낭패감이 듭니다. 시간을 거슬러 나머지도 천천히 먹어가다 보면, 어디 덜 떨어진 녀석 하나는 만날 수 있을까요?