-

-

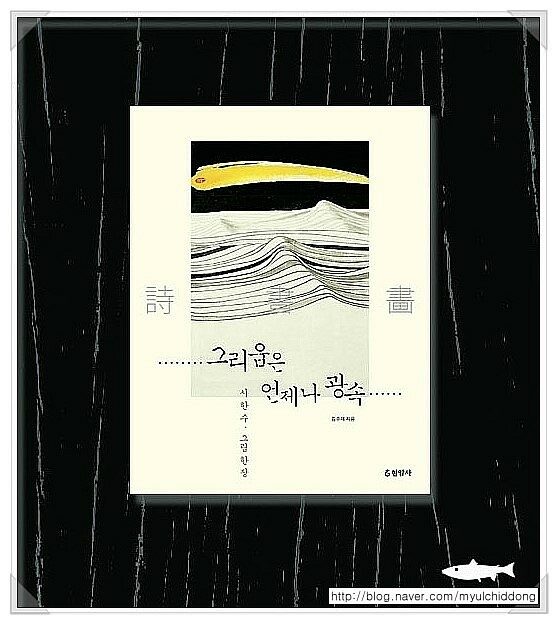

그리움은 언제나 광속 - 시 한 수, 그림 한 장

김주대 지음 / 현암사 / 2015년 3월

평점 :

절판

그리움 하면 제일 먼저 생각나는 건 피천득 선생님이 쓴 <인연>의 마지막 구절이다. “그리워 하는데도 한 번 만나고는 못 만나게 되기도 하고 일생을 못 잊으면서도 아니 만나고 살기도 한다. 아사코와 나는 세 번 만났다. 세 번째는 아니 만났어야 좋았을 것이다.” 캬, 정말 명문이다. 이 문장을 읽으면 읽을수록 그리운 감정이 복받치도록 올라온다. 아니 없는 감정도 상기시켜야 할 지 모르겠다. 사람들은 저마다 그리운 마음이나 감정을 마음 속에 품으면서 이 풍진(風塵) 세상을 살아가고 있다. 힘들거나 슬플 때 각자 마음 속 그리움을 꺼내 놓고 내 안의 속마음을 이야기할 수 있다면 얼마나 좋을까? 아사코를 세 번 만났을 때의 설렘처럼 각자의 그리움이 나를 위로할 수 있다면 마지막은 아사코를 만나지 말았어야 함을 알면서도 만나버린 그를 이해할 수 있을거란 생각이다.

《그리움은 언제나 광속》이란 제목이 참, 마음에 든다. 그리움이 빛의 속도처럼 빠르게 온다면 감당할 수 있을는지 의문이 들지만 그래도 그리움이란 감정은 언제 들어도 반갑다. 이 책은 ‘SNS 시인’으로 잘 알려진 김주대 시인의 시화집(詩畵集)이다. 시화집답게 시와 그림 100편이 실려 있다. 시 한 편에 그림 한 폭이 그려져 있는데 짧은 시 한편에 많은 게 함축되어 있으면서 그림 또한 한 폭의 문인화를 보는 것처럼 수준급이다. 시를 그림으로 표현하기가 쉽지 않을텐데 김주대 시인의 그림이 시와 매치되면서 조화를 이루는 모습이 가히 아름답기까지 하다.

그리움이 크다는 건 그만큼 많이 사랑하고 있다는 증거다. 이 책에서는 그 그리움의 대상을 한정할 수 없을만큼 다양하고 함축적인 소재들을 우리의 주변이라는 공간적 배경에 투영시키고 있다. 제일 첫 장에 나오는 <시작>이란 시를 보면 ‘시작’은 마음 다잡고 맞이해야 하는 그 무엇이 아니라 항상 수행해야 하는 그 무엇이란 것, 그리고 그 무엇은 반복적으로 순환된다는 말이 약간 난해하기도 하지만 무엇을 이룬 순간에도 우리는 끝에 다다른 것이 아니라, 이미 또 다른 ‘시작’임을 암시하는 것이다. 헤어짐은 또다른 만남이란 말과 비슷하다고 본다. <고요를 듣다>란 시에서도 대한민국의 한쪽에서는 많은 소란이 일어나고 있고, 다른 한편에선 그 소란을 막으려 대치하는 상황에서 ‘고요’가 사람을 더 크게 움직일 수 있다는, 그래서 소란스럽고 웅변스러움보다 고요함과 침묵이 더 큰 힘을 발휘할 수 있다는 것에 고개가 끄덕거려진다.

<고요을 듣다>

꽃 지는 고요를 다 모으면 한평생이 잠길 만하겠다 (본문 14쪽 中)

세월호의 아픔을 담은 <유류품>을 읊조리면서는 가슴 한쪽이 아려왔고, <부녀>란 시를 읊조리면서는 88만원 세대를 대변하는 거 같아 마음이 편치만은 않았다. <앎>이라는 시를 통해서는 너무 편협한 지식 세계에 갇힌 내 자신을 보는 듯 해서 뜨끔하기까지 했다. 사랑에 있어서도 얕은 지식 속에서 헤매는 내 자신처럼 내 안에 가두어 구속하고 있지는 않는지 되돌아보게 된다. 되돌아보고, 느껴보고, 그리워해보는 감정들이 이 책 속에 녹아내려져 있다면 <죽음>이란 시를 통해 이런 감정들이 극대화되고 있다. 시를 읽으면 죽음을 미화한 것처럼 보이지만 그 속을 들여다보면 죽음 앞에선 모든 게 부질없으니 돈이나 명예, 권력을 쫓는 삶을 살지 말고, 나보다는 우리 모두를 위해 살아가자는 말로 귀결되는 시라고 생각한다.

<죽음>

그 한 번의 경험을 위해

목숨을 바쳐야 하는

죽음은

가장 위대한 통찰

가장 먼 탈출

(본문 171쪽 中)

많은 사람들에게 ‘그리움’이라는 감정은 평생을 나와 같이 가는 친구같은 존재다. 힘들 때 나를 위로해주고, 기쁠 때 같이 기뻐해주며, 슬플 때 같이 공감해줄 수 있는 그런 친구 말이다. 여러분들은 살아가면서 이런 친구 한명 두고 있는가? 만약 있다면 시간이 많이 흘러 그 친구와 차 한잔 마시면서 이야기할 수 있는 많은 추억을 만들었으면 좋겠고, 애석하게도 그런 친구가 내 옆에 없다면 김주대 시인의 시화집 《그리움은 언제나 광속》을 읽으면서 그리움의 감정을 되살렸으면 좋겠다. 아사코를 세 번째 만난 걸 후회하면서도 만났던 그처럼, 우리의 그리움도 때론 후회스럽고, 거추장스럽게 느껴지더라고 시간이 흘러 나중에 끄집어 냈을 땐 나의 소중한 추억으로 자리 잡고 있을 테니 말이다.