-

-

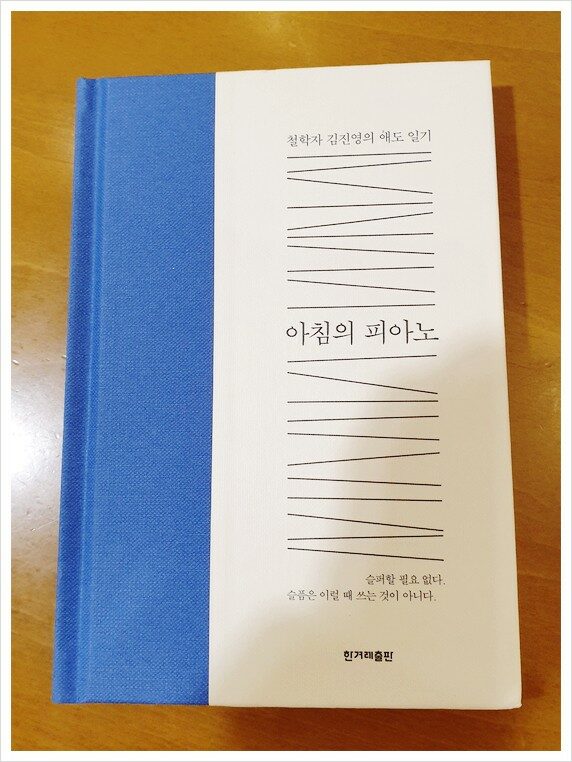

아침의 피아노 - 철학자 김진영의 애도 일기

김진영 지음 / 한겨레출판 / 2018년 10월

평점 :

구판절판

그가 이 년 전에 고인이 됐다는 소식을 얼마 전에 알게 됐다. 인터넷 모 사이트에서 철학 강의를 들을 때 처음 뵈었는데, 열정적으로 강의하는 모습에 낭낭한 목소리가 더해져 첫눈에 반했었다. 강의할 때 체크무늬 셔츠를 자주 입으셨는데 셔츠 주머니에 담배가 항상 있는 걸로 봐서 담배를 좋아하시는구나! 생각만 했지 돌아가실 거라곤 생각을 못했다. 그러다가 이웃 블로거의 <이별의 푸가>란 리뷰를 읽는데 저자가 김진영 선생이었다. 너무 반가워서 이웃님께 알은체를 하고 철학을 가르치는 선생님이 책을 냈다고 해서 구매하려고 검색을 하니 그는 이미 이 세상 사람이 아니었다. 마음이 황망하고 쓰라렸다. 하루 이틀도 아니고 이 년이 지나 그의 부고 소식을 접한 나 자신이 밉기도 했고, 이렇게 관심을 끊을 거면 좋아한단 말을 하지 말았어야 했는데, 괜한 자책감이 밀려왔다. 급하게 책 세 권을 주문해서 담배와 함께 그의 책들을 책상에 올려놓고 그에 대한 고마움과 함께 나만의 이별식을 치러드렸다. 부디 하늘나라에서는 좋아하는 책 많이 읽으시면서 철학적 사유를 주이상스(Jouissance) 했으면 하는 바람과 함께.

암에 걸린 2017년 7월부터 돌아가신 2018년 8월까지의 기록들이《아침의 피아노》란 책 제목으로 출간됐는데 제목부터가 무척이나 슬프고 아려온다. 이른 아침 저 멀리서 피아노 소리가 들린다. 그 피아노 소리는 그 유명한 라흐마니노프의 피아노 곡도 아니요, 리스트나 스트라빈스키의 피아노곡도 아니었다. 그 아련하면서도 부드러운 피아노 소리는 철학자 김진영이 그려내는 철학적 아포리즘이었다. 암에 걸려 투병하면서도 무기력 상태가 아닌 노동을 원했고, 병에 대한 면역력을 키우기 위해 사랑을 선택한 그였기에 그의 피아노 소리는 희미하지만 선명했고, 약해 보였지만 강했다. 병원 창문으로 내려다보이는 파란 버스에 희망을 실어 보냈고, 하루하루 약해지는 모습이 싫어 신문에 칼럼을 싣고, 아침 차 안에서 슈베르트의 음악을 들으며 삶에 대한 의지를 불태운 그였다.

분노와 절망은 거꾸로 잡은 칼이다. 그것은 나를 상처 낼 뿐이다.(23쪽)

텅 빈 페이지에서도 그의 숨결이 느껴졌는지 페이지마다 글을 다 못 채워 여백이 많은 걸 보고선 왠지 모르게 가슴 한편이 먹먹했다. 왜 이렇게 세상이 불공평하냐고 외쳐 보지만 돌아오는 건 공허한 침묵뿐이다. 그 침묵 속에서 그의 아포리즘들은 날카로운 비수가 되어 성한 내 살들을 헤집어 놓는다. 롤랑 바르트의 ‘애도 일기’를 통해선 아픈 자기 자신을 되려 위로하고, ‘댈러웨이 부인’의 첫 문장을 통해선 삶에 대한 희망을 이야기한다. 자신이 좋아한 프루스트를 통해선 지금은 암으로 고통받지만 곧 구출될 것이고, 그 구출된 문을 통해 구원이 될 것이란 믿음을 갖는다. 그러다가 마지막에 가서는 카뮈의 ‘이방인’에 나오는 뫼르소를 통해 감정이입을 하는데 그 부분이 너무 울컥해서 계속 읽을 수가 없었다.

날이 너무 덥다. 산책하는 일도 힘들다. 걸으면 고관절 통증이 있기도 하지만 뜨거운 열기 속을 걷는 일이 통 엄두가 안 난다....... (중략) 이 뜨거운 여름, 나도 바람이 지나가는 서늘한 곳이 간절히 그립다. 하지만 병이 아랍 사람처럼 그곳을 가로막고 있다. 그러나 나는 뫼르소처럼 방아쇠를 당길 필요가 없다. 언젠가 나는 이 아랍 사람을 통과할 것이고, 이방인처럼 어느 낯선 세상으로 들어서게 될 것이다. 그곳은 어디일까, 거기 또한 바람이 지나가는 서늘한 곳일까, 그러면 얼마나 좋을까.(260쪽)

그를 만난 건 나에게 큰 행복이었다. 저에게 큰 기쁨을 줘서 고맙다는 인사를 전하고 싶지만 안타깝게도 그는 여기에 없다. 하나 그의 책은 살아서 우리들과 함께 하고 있기에 그나마 다행이란 생각이다. 강의를 많이 해서 그런지 그가 쓴 책은 많이 없지만 그 몇 권 안 되는 책과 함께 그의 철학적 사유를 함께 느끼며 한 평생 살아갈 것이다. 저 먼 하늘나라에서 벤야민과 프루스트, 카뮈와 카프카 등과 함께 행복해할 그에게 진정 애도의 마음을 함께 전하면서 그가 남긴 마지막 말을 여기에 남겨 둔다.

2017년 7월 암 선고를 받았다. 그동안 이어지던 모든 일상의 삶들이 셔터를 내린 것처럼 중단되었다. 병원 생활이 시작되었고 환자의 삶을 살기 시작했다. 그렇게 꼭 13개월이 지났다. 이 글은 그사이 내 몸과 마음 그리고 정신을 지나간 작은 사건들의 기록이다. 환자의 삶과 그 삶의 독자성과 권위, 비로소 만나고 발견하게 된 사랑과 감사에 대한 기억과 성찰, 세상과 타자들에 대해서 눈 떠진 사유들, 혹은 그냥 무연히 눈앞으로 마음 곁으로 오고 가고 또 다가와서 떠나는 무의미한 순간들이 그 기록의 내용들이다...... (중략) 이 책이 나와 비슷하거나 또 다른 방식으로 존재의 위기에 처한 이들에 조금이나마 성찰과 위안의 독서가 될 수 있다면 그것이 반드시 변명만은 아니리라.(책 마지막 ‘작가의 말’ 中)