-

-

나무는 거짓말을 하지 않는다 - 1만 년 나이테에 켜켜이 새겨진 나무의 기쁨과 슬픔

발레리 트루에 지음, 조은영 옮김 / 부키 / 2021년 5월

평점 :

처음 제목을 보면서 들은 느낌은 나무를 소재로 한 감성 가득한 에세이가 아닐까 싶었다.

개인적으로 꽃보다는 나무에 끌림이 많은 관계로 게다가 꽃과 나무를 좋아하는 집사람을 생각하며 신청을 했었던 책이었다.

하지만 책은 좀 내 생각과는 다르다고 할까...

나무가 우리에게 알려주는 이야기가 무엇일까 하는 것이 중심이 아니라 그 이야기를 우리가 어떻게 이해하고 어떻게 받아들여야 하는 지에 대한 그동안의 노력과 애씀의 결과를 말하고 있는 듯한 그런 느낌...

말하는 주체는 나무지만 나무의 이야기가 중심이 아니라 사람의 노력이 중심인듯 한...

사실 TV 다큐멘터리 등에서 얼음 (빙하)의 시편을 기다린 대롱같은 것을 이용해서 채취해서 그 속에 퇴적된 여러가지들을 분석하여 기후 변화와 갖가지 지구적 활동을 분석하는 것을 보았다.

아주 커다란 그래서 그만큼 오래된 나무에도 비슷하게 샘픔 시편을 채취하는 과정을 거쳐 나이테를 확인하는 것도 보았다. 이 나무는 얼마나 오래되었을까....

그런 작업을 통해 나무의 나이를 알고 나이테의 변화를 통해 기후를 알아내는 연구를 하는 것도 보았다.

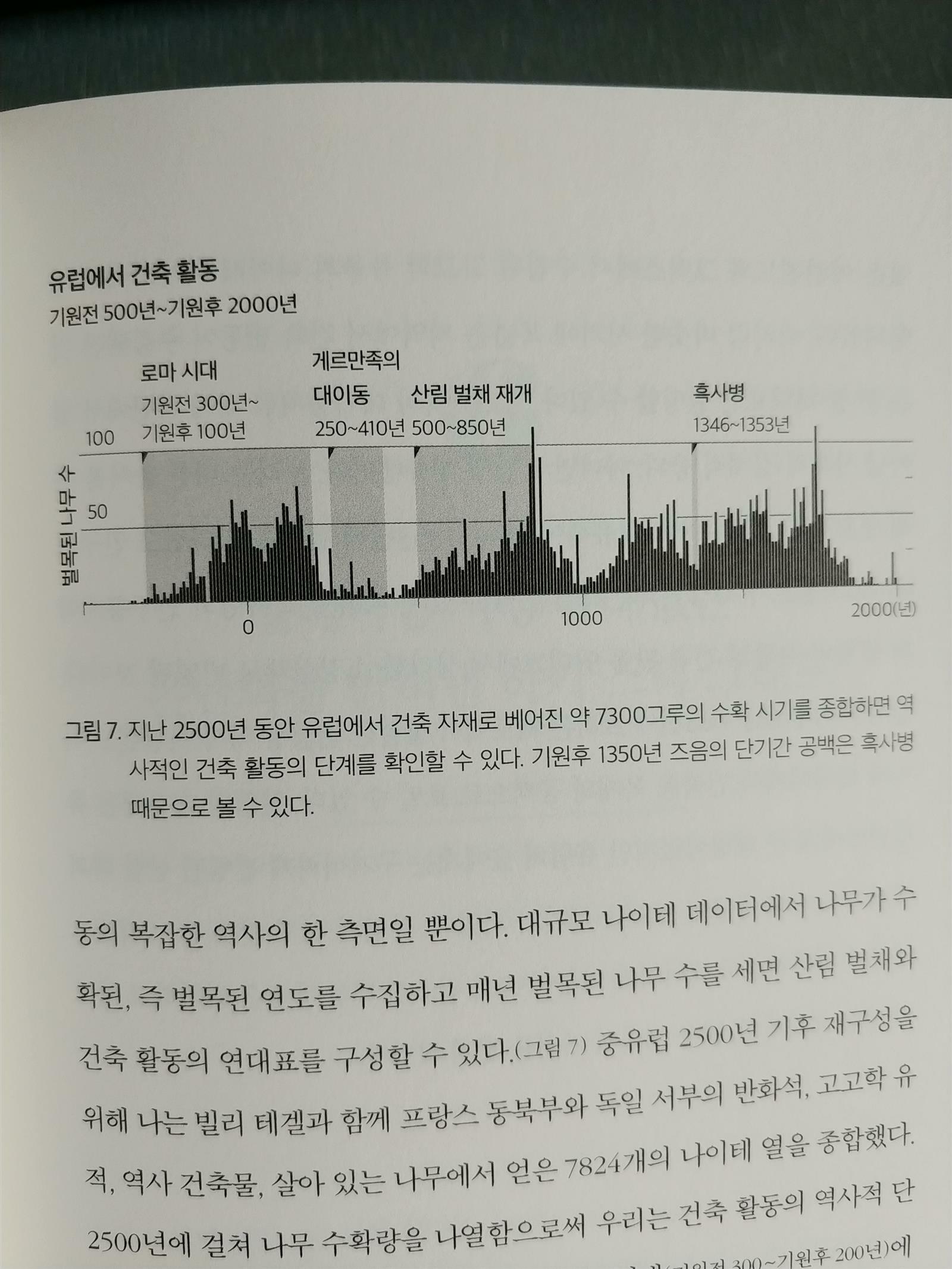

하지만 책에서와 같이 그런 연구들이 인간의 역사 활동에 대한 인과 관계까지도 유추할 수 있는 단서를 제공하는 지에 대해서는 사실 처음 알게되는 것 같다.

나무의 나이테를 연구하는 것에 있어 기후 변화에 관심을 가진다면 혹독한 기후 조건을 가진 지역에서 해야 한다고 한다. 가뭄을 연구하려면 건조한 지역에서, 기온 변화를 연구하려면 추운 지역으로 가야한단다. 그만큼 그 조건이 나무의 성장을 제한하기 때문이란다.

나무를 연구하는 학문이니 당연히 아마존, 아프리카, 동남아시아의 열대 우림이나 시베리아의 광활한 침엽수림과 같은 곳에서 해야하는 줄만 알았다. 나무가 많으니 말이다.

스코틀랜드에 폭우가 내리면 모로코에 가뭄이 드는 이유...

혹독한 소빙하기 덕분에 탄생한 프랑켄슈타인 박사...

나이테가 넓어지면 폭풍은 잦아들고 해적선은 날뛴다...

나무들이 여름 추위에 떨자 로마 제국은 무너졌다...

불에 탄 상처도 품고 품어서 나이테로 만들다...

왠지 나이테를 연구하는 책에서 언급할 만한 그런 주제가 아닌 듯 하다.

특히난 프랑켄슈타인 박사의 탄생은 해지면 자고 해뜨면 일어나는 시대를 산 인류가 겨울이 되면 밤 시간이 길어지고 실내 생활이 길어지다보니 임신율이 증가했다는 것과 동일한 발상으로 이야기되는 것을 보면 그럴지도 모르겠다고 생각이 들면서도 이런 것까지 하는 입가의 미소를 감출 수 없음은 나만 그런 것은 아닐 듯...

하지만 나이테 연구 (연륜연대학이라고 한다...)를 하는 사람들의 폭넓은 식견과 지식에 더 감탄을 금할 수가 없음은 또한번 책을 뒤적거리게 만드는 이유랄까?

나이테에서 발견된 넓고 좁은 모스 부호를 보면서 과거 역사와 문화, 생활에 연관지어 생각할 수 있다는 것은 정말 대단한 일이 아닐 수 없다.

물론 한 사람의 업적이 아니라 여러 사람, 그리고 여러 분야의 사람들의 합작품이겠으나 어느 한 쪽으로 치우치지 않으며 편견을 갖지 않고 다양하고도 넓게 볼 수 있다는 것은 부러운 일이다.

책 속에서 이스터 섬과 아이슬란드에 관한 이야기가 나온다.

이스터 섬에 정착한 옛 사람들은 모아이 석상을 세우기 위해 섬의 나무를 벌목해서 밧줄을 만들고 카누와 뗏목을 만들었다고 생각된단다. 그 많은 900여개 이상의 커다란 모아이 석상을 세우고 난 후의 이스터 섬에는 단 한그루의 나무도 남아나지 않았고, 그 모습이 지금 보이는 풀밭과 덤불만의 풍경이란다.

아이슬란드의 경우도 마찬가지여서 혹독한 기후를 견뎌내고자 처음 정착한 인간들은 나무를 땔감과 건축 재료 등으로 마구잡이 벌목해서 황폐해졌고, 21세기 들어 부단한 조림 사업에도 불구하고 섬에서의 숲이 차지하는 비율은 1% 밖에 되지 않는다고 한다.

나무는 땔감이 되고 집이 되고 무기와 이동 수단이 되어주고도 모자라 식량을 생산하는 땅의 확보를 위해 무자비하게 잘려나갔다. 마치 "아낌없이 주는 나무" 처럼...

그렇게 잘려나간 나무들은 아낌없이 주는 나무처럼 다 주고 싶은 마음이 들긴 했을까?

가끔 인간을 제외한 동식물에 대한 인간화 또는 인간의 시각에서의 접근은 요즘 좀 지나친 면이 있지 않은가 하는 의문이 들기도 한다.

인간을 위해 희생한 (희생 맞을까? 그냥 힘없어 당한...) 동식물에 대해 연민과 동정보다는 우리가 가진 욕심을 바라보고 절제하고 내려놓는 것에 더 우선해야 하지 않을까 싶다. 욕심의 범주는 위아래전후좌우 포함안되는 것이 없을 정도이니 말이다.

나무에 대한 새로운 시각을 준 책이라고 해야겠다.

아니 나무가 이런 이야기를 갖고 있으며 어떻게 들으면 되는구나 하는 것을 알려준 책이라고 하는 것이 맞겠다.

이렇게 하나 하나 몰랐던 것을 알게되어가는 과정, 이것이 또 하나의 깨달음이 아닌가 싶다.

오늘 나무에 대한 깨달음의 하나를 얻었다.

[출판사로부터 도서를 무상으로 제공받아 작성한 독후감입니다.]