-

-

비비안 마이어 : 나는 카메라다 ㅣ 비비안 마이어 시리즈

비비안 마이어 지음, 박여진 옮김 / 윌북 / 2015년 3월

평점 :

구판절판

사진에 관심이 많다 보니, 여러 사진가들을 접할 수 있었다. 그런데 최근 처음 듣게 된 사진가가 있었다. 비비안 마이어. 서점에서 책을 들고 누구지? 누구지? 했다. 이름을 봐선 여자임에 틀림 없었다. 간단한 그녀에 대한 소개를 보니 우연히 발견된 필름만 15만 장이라고 한다. 15만 장. 지금의 필름 없는 디카를 써도 절대 적은 수가 아니다. 게다가 1950년대에 이안식 카메라의 필름값이나 현상 인화에 드는 비용을 생각한다면, 돈 좀 있는 사람 아니면, 사진에 대한 엄청난 열정을 가진 사람이 아니고서는 절대 할 수 없다 생각한다. 그런데 그녀의 직업이 보모였다고 한다.

난 이 책을 볼 때, 책 전반부에 있는 그녀에 대한 설명을 의도적으로 건너뛰고 사진부터 봤다. 혹시나 설명에 나온 전문가의 견해가 내가 보는 그녀의 사진에 영향을 끼칠까 봐 일부러 피한 것이다. 내가 아는 것은 그녀가 여자고 보모였다는 것뿐이었다.

즉 머릿속을 비우고 오로지 그녀의 사진을 감상했다.

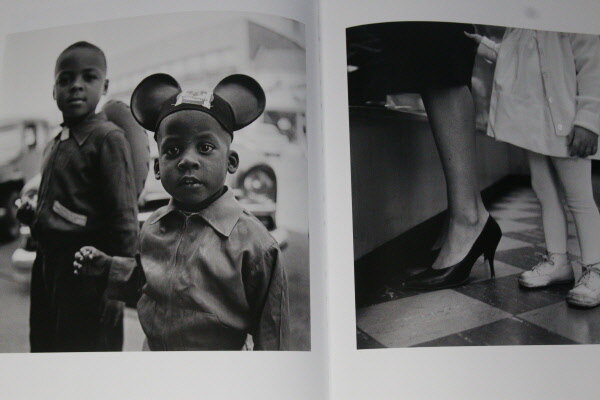

비비안의 사진은 역시 여성 특유의 호기심이 그대로 담겨 있는 것을 알 수 있었다. 같은 여자로서 시샘이 담긴 느낌의 사진도 있었고, 그녀가 순간 부러웠거나 아름답게 느꼈을 연인의 사진도 있었다. 보모라는 직업도 영향을 끼쳤는지, 아이들의 사진도 눈에 띄게 많았다. 당시 미국 도시의 다양한 거리 모습도 볼 수 있었다. 타임머신을 타고 1950년대로 거슬러 올라간 거 같은 착각이 들 정도이다. 건물, 신문 가판대, 점포, 의상, 사건사고 등 대상이 매우 다양해서 마치 비비안 자신이 본 모든 것을 사진에 담으려고 하는 거 같았다.

사진 중에는 비비안 자신을 찍은 모습도 많다. 일종의 셀카다. 그런데 그녀는 그냥 자신을 찍기보다는 거울이나 유리창에 반사된 모습, 자신의 그림자를 통해 자신을 드러냈다. 처음에는 그녀가 내성적이라서 그랬던 건가? 생각했는데, 롤라이 플렉스를 당당히 들고 찍은 그녀의 표정을 보고 그게 아님을 알 수 있었다.

비비안은 정석적인 사진 구도를 잘 활용했다고 생각한다. 물론 거기에는 정사각형으로 찍히는 롤라이가 한몫했겠지만, 그녀의 사진은 보는 이에게 편안한 안정감을 준다. 색다른 시각의 사진도 보이지만, 그 역시도 불안감은 느낄 수 없었다. 평범한 듯하지만, 사진을 보고 나면, 머리에서 지워지지 않는 매력이 있다.

사진을 다 감상하고 나서 책 전반부에 있는 비비안 마이어에 관련된 이야기를 봤다. 1926년 뉴욕에 태어나, 2009년 죽기까지 독신으로 대부분의 생을 보모, 간병인으로 보냈다. 말년에는 생활고로 노숙자처럼 보냈고 그동안 찍었던 사진이며, 신문, 각종 문서를 모아 보관했던 5개의 창고는 임대료를 못내 경매에 팔려나갔다. 이 과정에서 역사가 존 말루프가 소유하게 되고 남다른 그녀의 사진에 전문가에게 견해를 묻고 SNS에 올려지면서, 포토그래퍼로서 많은 관심을 받게 되었다. 다만 아직 그녀에 관해 많을 알 수 없다고 한다. 오죽하면 "비비안 마이어를 찾아서"라는 영화까지 나왔을까 생각하게 된다. 물론 당시에 주목받는 유명인도 아니고, 일개 보모였으니 당연한 것일지도 모른다. 영화가 나오면 한번 봐야 할 거 같다.

이번에 "Vivian Maier 나는 카메라다"을 통해 알려지지 않았던 포토그래퍼를 만날 수 있었다. 그녀의 사진을 보고 또 보는 매력적인 시간을 가질 수 있었다. 그리고 요즘 시간에 쫓기고, 발도 아프고 해서 카메라만 가지고 다녔지 셔터 한 번 누르지 못한 나를 반성하게 되었다. 과연 난 지금 열정이라는 게 있을까? 자꾸 타다 남은 재만 떠오른다. 그녀의 사진에 대한 열정에 저절로 고개 숙이게 된다.