부제 : 밥 로스에서 매튜 바니까지 예술 중독이 낳은 결실들

그러니까 이 책은 창작과 수집과 심지어 예술을 감상하는 행위조차 매일의 걸작이 될 수 있다는 전제에서 왔다. 예술을 즐긴다고 매일 매일이 완벽해진다는 얘긴 아니다. 하지만 실제로 내 시간의 대부분을 예술 감상에 보내다 보니 예술에서 얻어진 어떤 교훈으로 인해 가장 평범한 일상조차 풍부해짐을 느끼게 되었다. 그 교훈이란 아름다움은 종종 전혀 예상치 못한 곳에서 발견하게 된다는 점, 그리고 아름다움은 우리 자신이 발견하고 창조하고 또 재창조하는 것이라는 사실이다. 13

오노레 발자크는 언젠가 <알려지지 않은 걸작>이란 소설을 쓴 적이 있다. 자기가 그리고 있는 그림에 극단적으로 중독된 화가의 이야기였는데, 다른 화가들은 무시했지만 그는 자신의 그림을 부인, 애인이라 부를 정도였다. 파블로 피카소는 이 이야기를 너무 좋아한 나머지 그 배경이 되었다고 생각되는 파리의 그랑 오귀스탱 가에 있는 작업실로 이사를 가기까지 했다. 16

오노레 드 발자크, 미지의 걸작

그것은 보나르의 빛나는 내면에서 나왔다. 카르티에 브레송이 말한 대로 보나르의 작품은 섬세하고 그의 정교한 정서적 톤을 감상하려면 인내심이 필요한 것이 사실이다. 피상적인 감상도 가능하긴 하다. 왜냐면 황홀할 정도로 색이 칠해져 있으니까. 하지만 찬찬히 살펴보지 않으면 보나르의 연약함과 엄밀한 기하학을 동시에 읽어 내기가 쉽지 않다. 그의 그림 속 모든 것은 형체가 없이 흔들리는 듯하면서도 견고한 구도를 갖고 있다. 폴 세잔의 그림처럼 말이다. 그리고 그걸 보려면 그림을 광학적으로, 즉 형체를 알아볼 수 있을 만큼 열심히 봐야 한다. 예를 들어 곁눈으로 그림을 보거나 햇볕에 눈을 찡그리고 볼 때, 또는 밝은 곳에서 어두운 곳을 응시할 때처럼 말이다. 25-26

피에르 보나르, 아침 식사

미술사가 로버트 로젠블럼은 보나르의 그림 표면을 트위드에 비유했다. 직물처럼 짜인 평면이 천천히 그 깊이를 드러내고 점차 창밖의 풍경, 탁자 위의 찻주전자, 의자의 모서리, 라디에이터 옆에 열려 있는 문이 보이기 시작한다. 그리고 유령같이 흐릿한, 열심히 찻잔을 들여다보고 있는 마르트의 옆모습을 발견하게 된다. 그림의 전체 이미지를 파악하기 위해 호기심을 갖고 들여다보는 우리의 모습과 비슷하다. 마르셀 프루스트는 "착시 현상을 통해 우리는 어던 추론 과정이 없이는 물체를 식별할 수 없다는 사실을 알 수 있다."라고 했다. 바로 이것이 그림의 내용이다. 즉 마르트는 자신이 뭘 보고 있는지 알아내려 애쓰고 있다.

잠시 시간이 더 흐른 후에야 우리는 그림 속에 한 사람이 더 있다는 것을 알게 된다. 마르트의 뒤에서 그녀와 불가피하게 엮여 있는, 가냘프고 말이 없는 거울에 비친 화가의 모습이다. 그는, 컵을 보고 있는 마르트를 보고 있는 우리를 보고 있다. 26-27

마르트는 1940년대에도 1900년도의 그림과 조금도 다름없는 모습이다. 그녀는 영원한 젊음이었고 채 부서지지 않은 희망이 꾸는 심약한 꿈과도 같았다. 보나르의 후기 작품 속에서 변한 건 빛뿐이다. 보나르의 방은 갈수록 화려한 패턴같이 되었다. 탁자엔 과일이 담긴 큼직한 그릇이 놓여 있고 커다란 창문에서 여름 햇살이 오렌지와 라벤더 향기를 담은 공기와 함께 쏟아져 들어온다. 그는 집 뒤 정원에서 자라는 재스민과 미모사, 인동덩굴, 등나무를 마치 열반의 세계처럼 그렸다. 41

피에르 보나르, 정원이 보이는 식당

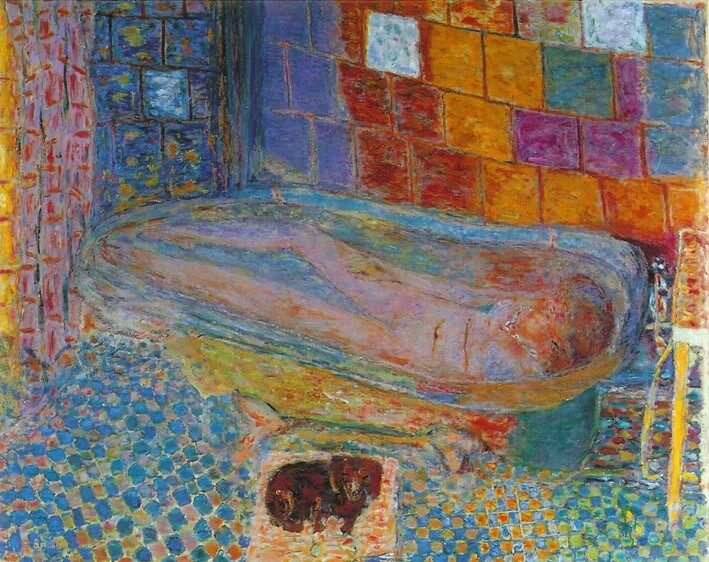

그리고 마르트가 있다. 욕조 안에서, 식탁에 앉아서, 거울 앞에 서서 그녀는 영원히 스물다섯의 모습으로 존재한다. 보나르의 기억 속에서 그녀는 향료를 바른 미라처럼 그대로였다. 그녀는 주로 그림의 가장자리에 나타난다. 아침 식사를 하는 식당의 핑크색 격자 벽의 구석에서 또는 작은 컵을 들고 욕실에서 거실로 나가면서 살짝 모습을 비친다. 마치 우리 시야의 구석에 존재하듯 말이다.

"이 작품들은 보나르의 주된 정서를 보여 준다. 그건 바로 비애이다." 새라 윗필드가 날카로운 지적을 했다. "그는 종종 쾌락의 화가라 불리지만 그는 쾌락의 화가가 아니다. 쾌락이 사라지는 순간, 즉 쾌락의 소멸을 그린 화가이다.

이 말을 들으면 블라디미르 나보코프의 <말하라, 기억이여>에서 내가 가장 좋아하는 문구가 생각난다. 루카 삼촌이 나보코프의 교실에서 어린 시절 읽던 프랑스 동화책들을 발견한다. 몇 십 년이 흐른 후 같은 책들을 발견하게 된 나보코프는 루카 삼촌이 자신의 과거를 회상하던 장면을 떠올린다.

나보코프, 말하라 기억이여

"바이라의 교실이 떠오른다. 푸른 장미가 그려진 벽지와 열린 창문," 나보코프는 이렇게 썼다. "삼촌이 앉아 있던 가죽 소파 위 타원형 거울에 그 모습이 비친다. 삼촌은 미소를 띠며 너덜너덜해진 책을 읽고 있다. 안전하고 평화로운 느낌, 여름의 따사로움이 내 기억 속을 가득 채운다. 이 견고한 현실이 바로 지금 유령처럼 존재한다. 거울은 빛으로 넘쳐 밝게 빛나고 방에 날아든 벌 한 마리가 천장에 부딪힌다."

"모든 것이 완벽하다. 아무것도 변하지 않을 것이고 아무도 죽지 않을 것이다." 42-43