대한민국 국민이라면

누구에게나 너무도 친숙한 작가, 박완서님.

박완서님과 동화라...책장을 넘기기 전부터 설레는 마음

한가득입니다.

책 제목이 손인데요, 나이든 할머니 손과 아이의 손이

보이네요.

거의 흑백 대비에 가까운 두 손은 무엇을 의미할까요?

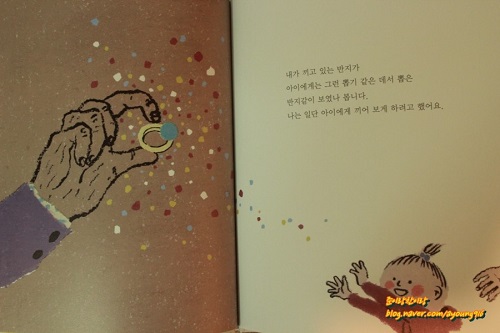

그리고 주름이 깊게 패인 저 손에 반지가 하나 눈에 띕니다.

아이의 손은 마치 그 반지를 뽑으려는 것 같아 보이기도

하고요.

화자인 '나'는 그림 속 노약자석에 앉은 할머니예요.

우리가 흔히 볼 수 있는 지하철 객차 내 풍경이네요.

'나'의 옆자리에 앉으려고 다가가는 아이와 아이 엄마가

보이고요.

너덧 살 되어 보이는

아이가 내 손을 유심히 바라보더니

"할머니 손엔 왜 이렇게 주름이 많아?"라며 당돌한 질문을

해요.

아이의 질문을 무시하지 않고 자꾸 말대꾸를 해 주니까

아이의 질문은 꼬리에 꼬리를 물고, '나'는 어느 틈엔가 아이와의

대화를 재미있다고 느끼게 되요.

그러다 아이의 관심은

'나'의 손가락에 끼고 있던 반지로 이동하고,

"이 반지 나 주면 안 돼?" 라며 어리광을 부렸어요.

사실, 반지는 '나'에게도 추억이 깃든 소중한 것이라 아이에게 줄

생각은 아니었고

그저 아이에게 끼어 보게 하려던건데 그 다음 장면이 너무

당황스러워요.

컬러 tv 화면이 갑자기 흑백으로 전환된 듯한 느낌.

저는 이런 장면을 보면 영화 <쉰들러리스트>가

생각나더라고요.

세상이 온통 까맣게 자기 색을 잃어버렸는데, '나'의 반지만이 본래

색으로 표현되고 있잖아요.

<쉰들러리스트>라는 영화에서 갑자기 컬러화면이 흑백으로

바뀌면서 빨간 스웨터였나...

암튼 그것만 빨간 색 그대로 남아 있어서 그걸 입고 있던 사람이

주는 여운이 상당했거든요.

책 표지에서 할머니 손을 향해 아이가 뻗은 손은 바로 저 반지를

잡기 위해서였나봐요.

아이 엄마는 아마도 낯선 할머니와 노는 것이 싫었던 것인지,

정거장도 아닌데, 아이 팔을 거칠게 낚아 채더니 출입문 쪽으로

아이를 끌고 갔다는 것에

이야기를 들려주는 '나' 뿐 아니라 책을 읽는 나 역시도

당혹스럽네요.

삭막하고 인정이 메말라버린 사회라고들 하나 세상은 여전히 아름다운

곳..이라 믿고픈 내게

이런 상황은 너무 슬프고 마음 아파요.

엄마 손에 이끌려 지하철에서 황급히 내리던 아이가 '나'를 자꾸

돌아보았지만

웃는 얼굴로 그 아일 배웅할 수 없었다는 '나' .

우리의 손은 하는 일이 참~ 많지요.

요리를 하기도 하고, 물건을 옮기기도 하고, 청소를 하기도 하고,

사랑하는 사람을 쓰다듬어 주기도 하고...

또 누군가의 마음을 열고 그 안에 들어가게도 하네요.

동화 속 할머니와 아이의 마음이 열리게 된 것도 바로 이 손이

매개체가 되었다 할 수 있겠죠.

이 손가락에 끼운 반지 하나에도 수많은 사연들이 있을텐데,

만약 아이 엄마가 갑작스레 아이 손을 낚아채 서둘러 지하철을 빠져

나가지 않았더라면 어땠을까요?

할머니 손에 끼워진 반지에 얽힌 추억들을 좀 더 들어볼 수

있었을까요?