-

-

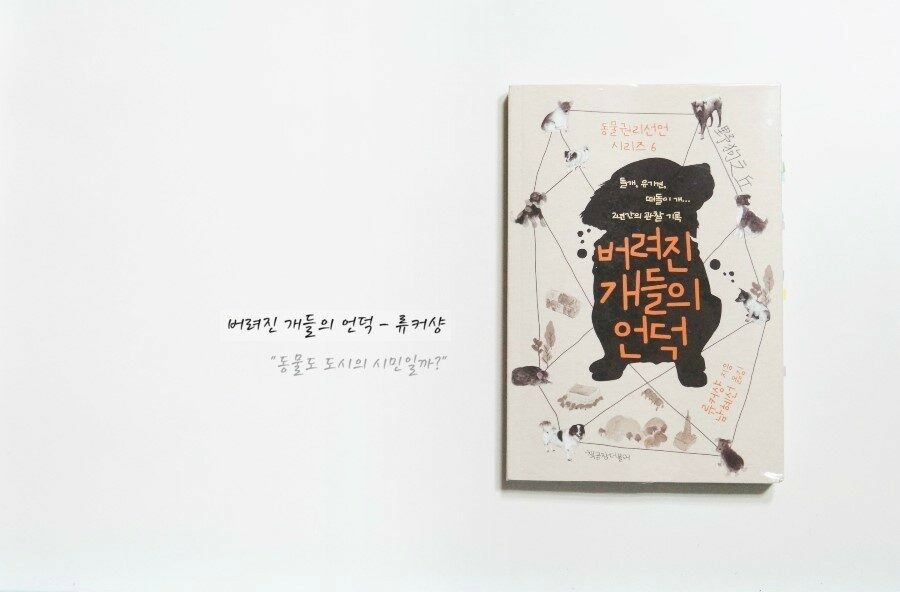

버려진 개들의 언덕 - 들개, 유기견, 떠돌이 개... 2년간의 관찰 기록 ㅣ 동물권리선언 시리즈 6

류커샹 지음, 남혜선 옮김 / 책공장더불어 / 2016년 9월

평점 :

내가 사는 도시에선 들개를 보기 힘들다. 그러나 보이지 않는다고 없는 것은 아닐 것이다. 들개들은 보통 교외나 산 근처, 재개발 지역과 길거리를 떠돈다. 그들이 원래부터 자연에서 오랫동안 생존하여 개체 수를 늘려간 것일까? 아니다. 아마도 일부(시골에서 풀어놓고 기르는 개들을 포함한)를 제외하고는 누군가의 반려견이었던 개들이 버려지고, 버려진 개들이 새끼를 낳아 늘어났을 것이다. 그나마 요즘에는 공공 유기견 보호소가 다수 생기고, 민간단체에서도 솔선수범하여 들개 혹은 유기견들을 재입양시키려 애쓰지만, 다수는 안락사 되고야 만다. 게다가 운이 좋지 않다면 개장수에게 팔려가 식용견이라는 이름으로 끔찍한 죽음을 맞이하기도 한다.

20년 전 대만에서는 대규모 들개 포획 정책이 이루어졌다. '유기견 추격대'라고 불리는 사람들은 몽둥이와 그물망 등을 동원하여 수많은 들개를 포획했다. 도시를 깨끗하게 하기 위함이었을까. 춥고 배고프고 잘 곳 없이 근근이 살아가는 들개들은 힘없이 사람들에게 잡혀 나갔다. 도시에는 누군가의 반려견들만 남았다. 내가 지금 사는 이곳처럼.

저자인 '류커샹'은 2년여간 타이베이에서 사는 들개들을 관찰했고, 그들이 도시 정책으로 사라지기까지의 과정을 낱낱이 기록으로 남겼다. 날 때부터 이름도 없었던 개들은 저자에 의해 '동아, 감자, 삼겹이…' 등의 이름을 얻었다. 누군가가 키우다 버린 개들도 있었다. '단백질'과 '반쪽이'는 표정과 행동 자체에서 좌절이 느껴질 정도로 처절하게 버려진 것 같았다. 저자가 관찰한 12마리의 개들은 각자 나름대로 무리를 짓고 규칙을 지키며 위험한 길거리에서 살아간다. 그 과정에서 짝짓기하여 새끼들도 낳지만, 번번이 잃고 만다. 이미 닳고 닳은 길거리 생활로 가까스로 생존하는 데 익숙해졌지만, 길거리는 위험한 것 천지이기 때문이다. 최고 속도로 달리는 자동차, 사람들의 학대, 추위와 배고픔, 영양실조 등으로 인한 개들의 죽음, 그것을 목격하고 생존한 개들은 눈물을 흘린다. 때론 새끼의 피를 핥으며 슬퍼하는 어미도 있다. 그러나 그들은 세상을 다 잃은 표정을 잠시 지은 뒤, 살아남기 위해 자리를 뜬다.

이 책의 끝은 예상하다시피, 슬프다. 이미 사라진 개들의 이야기이기 때문이다. 12마리의 개 중 한 마리는 끝이 너무 처참하여 예외적으로 좋은 결말을 지어주었다는 저자의 말만 봐도, 들개들에게 처한 상황이 얼마나 참혹했고 끔찍했는지 상상할 수 있다. 그러나 이 20년도 더 된, 다른 나라의 이야기는 우리와 전혀 관계없는 것이 아니다. 빠르게 개발되고 변화되는 우리나라에서 지향해야 할 점이 이 책에 담겨 있다.

"원시시대, 그러니까 인간과 개가 아직 이렇게 밀접한 관게가 형성되지 않았을 때, 야생의 수캐가 먹이를 먹는 암캐를 지켜봤을까? 아니면 수캐가 먹이를 입에 물고 돌아가 암캐에게 주었을까? 잡화점 문 앞에서 기다린다는 사실은 이미 암캐가 안에서 뭔가 먹을 걸 얻어올 수 있다는 걸 알고 있음을, 게다가 그 먹이가 어떤 사람 손에서 나온다는 것을 알고 있음을 보여준다. 이는 이미 '문명화'된 행위이며, 도시라는 공간에 사는 시민의 행위이다. 들개는 도시의 시민이다. 사람들이 이 문제를 제대로 생각해 본 적이 있을까? 인간이 아닌 동물을 도시의 시민이라고 할 수 있을까, 없을까?"

개들은 도시의 시민일까? 개 뿐만 아니라 세상에 살아가는 동물을 도시의 시민이라고 할 수 있을까? 얼마전 기가 막힌 뉴스를 본 적이 있다. 등산객들이 산에 있는 도토리를 하도 주워가서 야생동물의 소중한 먹거리가 줄어들고 있단다. 먹이가 부족해진 동물들은 자연스럽게 산 아래로 내려오고, 동물을 본 사람들은 놀라서 그들을 포획할 것이다. 이런 일이 계속 반복될 것이다. 자연은 인간들만의 것이 아니다. 이미 수많은 땅을 점령하고, 마음대로 바꾼 우리는 이제 동물 문제를 생각하고, 그들과 공존할 방법을 찾아야 한다.

61쪽,

들개 중 흔히 말하는 `떠돌이 개`는 없다. 여기저기 돌아다니며 일정한 거주지 없이 사는 그런 `떠돌이 개` 말이다. 설사 있다고 해도 대부분 어떤 목적지로 향하기 위해 분주히 뛰어다니는 경우이다. 그런 경우 아마도 버려진 뒤 얼마 되지 않아 살 만한 곳을 찾아다니고 있는 개일 가능성이 크다. 그게 아니면 어떻게든 집에 찾아가려고 발버둥치고 있는 것이다. 또 어쩌면 환경파괴로 더는 원래 살던 곳에서 살 수 없게 된 개일 수도 있다.

76쪽,

자신의 상태를 알기라도 했던 건지 마지막 숨을 몰아쉬기 전 흙구덩이 밖으로 나와 구덩이 옆 얼마 멀지 않은 곳에 몸을 가로뉘었다. 유동나무 잎이 아래로 쉼 없이 떨어지고 있었다. 동물에게는 가족에게 폐 끼치지 않고 혼자서 조용히 죽음을 맞이하고 싶은 본능이라도 있는 것일까.

100쪽,

무화과와 청어는 아마도 버려진 지 얼마 되지 않은 것 같다. 악의적으로 쫓겨난 것 같지도 않고. 심리적으로도 잘 적응하고 있는 듯 보인다. 악랄한 방식으로 버려진 개들, 이를테면 차 안에 있다가 주인에게 떠밀려 버려졌다거나 심하게 욕을 먹고 쫓겨났다거나 차 타고 멀리 가서 버려지는 바람에 기력이 다 빠질 때까지 떠나는 주인의 차를 죽어라 뒤쫓아 간 끝에 결국 버려진 개들은 심각할 정도의 좌절을 겪게 되고 자기 자신은 물론 사람에게, 심지어 앞으로의 삶 전체에 자신감을 잃게 된다. 버려진 뒤 아예 넋이 나가 버린 반쪽이와 단백질이 바로 이런 예이다.

126쪽,

들개의 처지에서 생각해 보자. 그들은 절대 야생에서 오지 않았다. 인류가 사는 세상은 사실 그들의 세상이기도 하다. 야생의 형태로 살았던 것이 아니라 오히려 도시에서 사람에게 버림받아 어쩔 수 없이 막다른 길에 이른 것이다. 안타깝게도 사람들은 동물의 도시 생존권을 인정하지 않은 채, 계속해서 그들을 죽이고 있다.

|