-

-

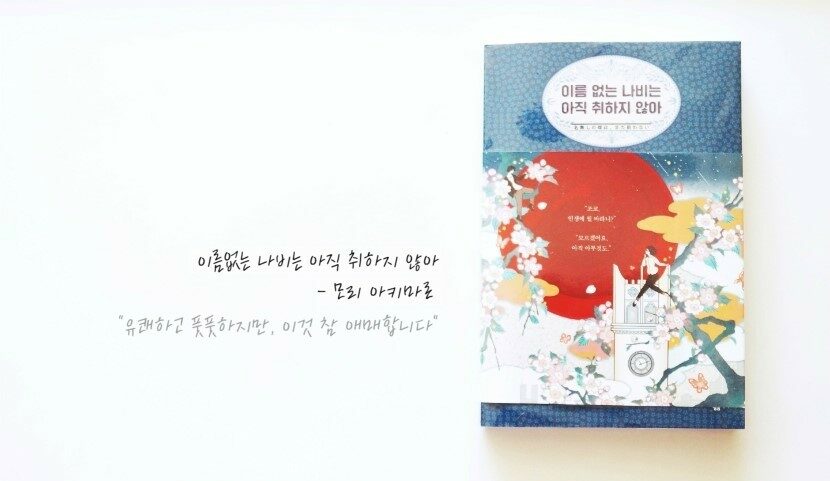

이름 없는 나비는 아직 취하지 않아

모리 아키마로 지음, 김아영 옮김 / 황금가지 / 2016년 4월

평점 :

절판

첫 문장이 좋았어요. 조금 의외였지요. 가볍게 생각했는데 진지하게 나와버려서. "청춘은 긴 터널이다. 누구나 눈을 꼭 감고 싶어질 정도로 밝은 빛을 향해 달리고 있을 터지만, 터널 한가운데에서는 빛이 보이지 않는다. 우리들은 그저 마구 달리는 이름 없는 영혼인 것이다." 그러니까요. 이름 없는 영혼, 나비와도 같은 청춘들이 주인공이고요. 아주 풋풋한 대학생들의 이야기를 다루고 있어요. 그렇지만 왜 '취하지 않아'라는 말이 들어갔냐고요? 이 부분은 살짝 골 때립니다. 주인공이 '추리'를 좋아하는데 착각을 한 나머지 '추리 연구회가 아닌', 술독에 빠지는 '취리(醉理) 연구회'에 들어가게 된 거죠. 웃기는 건, 술독에 빠져 즐기고 즐기는 그들에게 미스터리 같은 사건들이 발생한다는 겁니다. 그리고 소설은 이 작은 사건들을 5편의 연작 소설로 담았어요.

추리를 좋아하는 소녀, '조코' 그리고 어딘가 미스터리한 선배 '미키지마'의 살짝살짝 건드리듯 풋풋한 로맨스가 보이며, 기상천외해 보이는 사건들이 벌어집니다. 아니, 사건이라고 하긴 좀 그렇고 '해프닝' 정도로 할까요? 이 책이 추리 소설이 아닌 로맨스이므로, 그들이 소속된 동아리가 '추리 연구회'가 아닌 '취리 연구회'이므로, 어떤 살인 사건이나 무서운 사건들이 아니라 어쩌면 진짜 있을법한 이야기나 해프닝 정도로 등장합니다. 그러나 '조코'와 '미키지마'의 콤비는 어떤 추리소설의 콤비들 만큼이나 잘 어울리지요. 캠퍼스를 배경으로 잡은 만큼, 그들의 유쾌한 장면들이 많습니다.

하지만, 그래서인지 깊게 몰입할 수는 없었던 게 아쉬웠어요. 청춘 연애 미스터리라는 신선한 장르는 좋았지만, 어느 하나 확실히 잡아주는 게 없어서 애매한 느낌이었지요. 신선한 조합이 될 거라는 생각에 기대감을 갖고 있었으나, 그 기대감은 싱거워졌습니다. 그리고 묘하게 일본틱한 대사들은 읽는 내내 툭툭 걸렸지요. 예를 들면 이런 부분들입니다.

첫인상은 '휴일에 골프 치면서 땀을 빼고, 연인에게 바비큐를 강요할 것 같은 아웃도어 착각남'이라는 느낌이었다. 어쨌든 '경박한 채로도 어른이란 게 될 수 있구나.'라는 말의 대표 격인 오라를 뿜어내고 있어서, 나는 지레 거절 모드에 돌입했다. (106쪽)

꽤나 특수한 짬뽕이 아닐 수 없다. (113쪽)

청춘의 통통 튀는 상큼함을 표현했던 것일까요. 그런 면에서 번역은 아주 놀랍게 자연스러웠다고 생각합니다만, 진지한 부분은 또 너무 성숙하리만큼 진지해서 가벼운 장면이 더 어색하게 보이는 함정이 있었어요. 작가가 일본에서 출판사와 재단이 협력해 주최하는 '애거서 크리스티'를 수상했다고 하던데, 그래서인지 좋은 문장들이 많이 보여서 더 아쉬운 마음이었습니다. 술에 취한 듯, 사랑에 취한 듯 복잡하고 풋풋한 청춘의 감정을 그려낸 부분은 참 좋거든요. 가볍게, 술 한잔하듯 읽어내려 갔다면, 괜찮았을는지.

9쪽,

"조코, 인생에 뭘 바라니?"

선배가 그날 내게 그렇게 묻지 않았더라면 터널 도중에서 맨홀을 찾아내 시궁쥐와 놀며 일생을 보냈을지도 모른다. 스튜어트 서트클리프처럼 거기에 목숨을 놓고 잊어버리는 수도 있었다.

하지만 실제로 나는 자유라는 도랑에 빠져 죽을 권리를 방기했다.

선배의 질문에 나는 대답을 한 것이다.

"모르겠어요, 아직 아무것도."

"음, 그럼 말이지. 어쨌든 1년간 우리에게 맡겨보라고."

"뭘 말인가요?"

"네 인생을."

101쪽,

"취기란 게 다양한 곳에 있는 거로군요."

"사람한테도 있지. 세상은 크게 둘로 나눌 수 있어. 취하는 인간과 취하게 만드는 인간. 혹시 네 스스로가 사람을 취하게 만드는 인간이라고 교만을 부릴 테면, 무엇으로 취하게 만들 수 있는지 생각해 보는 게 어때?"

무엇으로 취하게 만드는가.

생각하고 있자니, 창밖 풍경에서 고층 빌딩이 사라지고, 하천 부지를 넘어 녹음이 피어나기 시작했다.

130쪽,

그러한 미주(美酒)를, 빨대로 마신다니. `아아 죄송합니다.`라고 생각하면서도 한편으로는 빨대로 쪽쪽 빨아 마시더라도 그 부드러움이 변하지는 않을 터라고 벌써부터 감동에 젖고 말았다. 물보다도 마시기 쉽고, 입속에 물이 있는데도 물 안에 몸을 담그고 있는 것처럼 기분 좋은 게 있었다.

아무래도 혀가 내 자신이 된 것처럼 `이 순간 혀를 뽑히기라도 한다면 반드시 죽고야 말겠지.`라는 영문 모를 생각을 하는 건, 다시 말해 진미의 한가운데 있다는 뜻이다.

아아, 이건 바다다. 지금 나는 바다에 있다.

189쪽,

"목적이란 게 때로는 달처럼 구름 너머로 숨어 버리곤 하잖아. 인간이라는 것도 아무리 발아래를 똑바로 보고 있다고 하더라도 문득 어떤 타이밍에는 뭘 위해 살고 있는지 모르게 되는 생물이라고. 그래서 아마도 달을 보는 거겠지. 달이 뜨지 않는 밤에는 `그런 거지`라고 포기할 수 있고, 또 달이 뜬 밤에는 `좋아, 그렇다면 나도!`라고 할 수 있잖아."

|