-

-

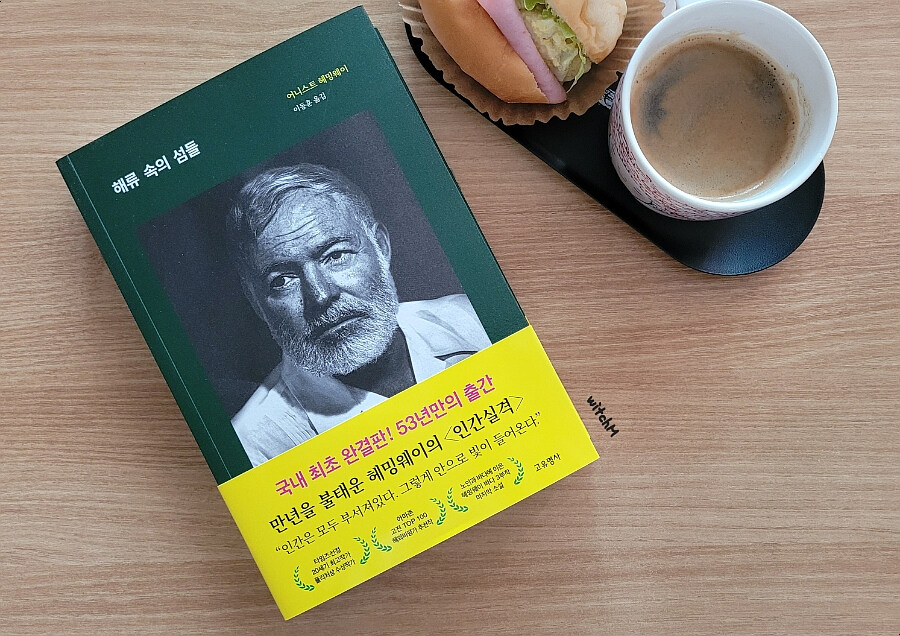

해류 속의 섬들

어니스트 헤밍웨이 지음, 이동훈 옮김 / 고유명사 / 2022년 10월

평점 :

품절

우린 그리 잘해 내지는 못했군. 그렇지 않은가?

이 문장이 <해류 속의 섬들>을 그리고 어니스트 헤밍웨이를 관통하는 문장인 거 같다.

그리고 모든 사람들에게도 똑같은 의미로 다가올 문장이 아닐까..

군더더기 없는 깔끔한 문장들이 그려내는 배경과 상황과 인물들의 모습이 그림처럼 그려지는 작품이었다.

느리게 천천히 음미하며 읽으면 더 많은 걸 느낄 수 있는 작품이다.

자극적이지 않은데 자극적이고, 격렬하지 않은데 격렬하다.

처절하지 않은 표현 뒤로 처절한 감정이 소용돌이치고

느끼지 못할 만큼의 상실감이 마치 후광처럼 토머스 허드슨의 머리를 물들인다.

황새치 잡이 6시간의 사투는 노인과 바다를 연상시킨다.

어른 보다 더한 집중력으로 싸웠던 데이비드, 그런 아들이 자랑스러웠던 허드슨은 그 찰나의 순간을 그림으로 남긴다.

첫 부인과 사이에서 태어난 톰과 둘째 부인과의 사이에서 태어난 데이비드와 앤드루.

이 세 아이와 함께 시간을 보내면서도 허드슨은 그들이 떠나고 남을 자신의 공허함을 걱정한다.

이 아름답고 뜨거웠던 한때는 마치 <운수 좋은 날>처럼 그의 인생에 커다란 낙인이 되었다.

그 이후로 그에게 들려온 소식은 행복했던 시절만큼이나 처참했으니까...

"무언가에 부딪혔거나 무언가가 와서 부딪쳤겠지."

인생은 언제 무언가가 와서 부딪혔거나 부딪칠지 알 수 없다.

모든 행복한 한때, 그리고 특별히 더 행복한 한 때는 그다음에 올 상실의 고통을 위해 준비된 것일 뿐...

"슬픔에는 종말이라는 것이 없다는 것을 그는 미처 알지 못했던 것이다.

슬픔을 술로 둔감화 시키려던 그 마음.

그림도 그릴 수 없는 그 마음.

고양이에게 위로를 받는 그 마음.

담담하고 간결한 문장들이 그래서 더 외롭고 슬픈 느낌이 드는 건 왜일까?

세상은 전쟁 중이고 허드슨은 바다로 나간다.

사랑하는 이들의 죽음은 내내 그의 곁에 머물고, 그는 자신의 죽음을 예감하는 거 같다.

그 죽음이 자살일지 사고일지 그냥 일어나는 일일지는 아무도 모른다.

마지막까지 그는 바다에 있었으니까...

작품에 대한 아무런 정보 없이 무턱대고 읽었다면 허드슨에 대한 느낌이 달라졌을 수도 있었을까?

읽는 내내 헤밍웨이와 허드슨을 동일시해서인지 작품을 온전히 그대로 읽은 게 아닌 기분이 든다.

헤밍웨이 자신이 전쟁 속에 잃었던 것들을 허드슨을 통해 독자로 하여금 그 의미를 느껴보게 만든 거 같다.

허드슨의 공허함과 상실의 고통은 독자로 하여금 그 고통의 수위를 가늠하게 한다.

그것은 곧 헤밍웨이 자신의 고통과도 같다.

전쟁은 수많은 생명을 앗아가고, 살아났어도 살아있지 못하게 하는 괴물이다.

전쟁을 겪은 사람들의 마음 상태는 그 무엇으로도 표현될 수 없을 것이다.

헤밍웨이가 스스로를 거둔 것도 더 이상 그 무엇으로도 표현될 수 없기 때문이 아니었을까?

읽는 내내 망망대해를 떠도는 기분이었다..

그도 쓰는 내내 그러했으리라...