이 책에는 잘 보지 못했던 그림들이 많이 등장한다.

아니, 거의 다 우리가 쉽게 접하지 못했던 그림들이다.

귀에 익은 화가들보다는 처음 들어 보는 화가들의 그림이 대부분이다.

물론 나는 그림을 전공하지도 전시회를 자주 다니는 사람이 아니기에 더 생소했다.

자신의 이야기를 통해 응어리를 털어내고

그때마다 위로받았던 그림에 대한 자신의 단상을 적은 이 책은

비슷비슷하게 나와있는 그림 에세이들과는 조금 결이 다르다.

그래서인지 책을 읽으며 답답한 현실에 나도 같이 속을 끓이고

그녀가 위로받은 그림을 보며 나도 그림에 나를 입혀 본다.

나는 이 그림들에서 나의 무엇을

보았을까?

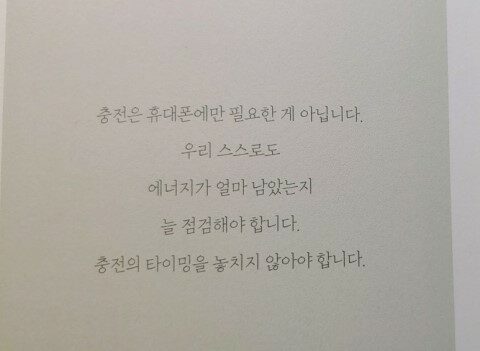

에너지가 고갈되는 지도 모르고 쉴 새 없이 바쁘게 살아가는 이들이 읽었으면 좋겠다.

같은 시대를 같은 이유로 통과하고 있는 그녀들이 같이 읽었으면 한다.

쉬어가는 시간은 누가 만들어 주지 않는다.

내 스스로가 나를 쉬게 해주어야 한다.

이 책에서 마주치게 되는 그림들은 모두 어딘지 외롭게 느껴진다.

그건 우리가 모두 외롭기 때문일 것이다.

그림 속에 나를 투영시키고 잠시 한 걸음 떼어서 바로 보는 시선.

그 시선에서야말로 나를 정확하게 바라볼 수 있는 시간과 여유가 생기는 게 아닐까?

저자는 자신의 전공을 살려서 그림에 글을 입혔다.

나는 내가 잘 하는 것에 나를 담아내면 될 것이다.

그렇게 털어내고 가다듬다 보면 나도 꽤 괜찮은 시간 속에 살고 있는 괜찮은 사람이라는 느낌이 들 것이다.

지금 우리가 바라는 건 그것이다.

내가 괜찮은 사람이고

나는 괜찮게 살고 있다는 사실을 확인하는 것.

이 책을 읽으며 나 역시 내가 그럼에도 불구하고 잘 살고 있다는 사실을 찾아냈다.

이 책을 읽은 의미는 그것이다.

불안정했던 나 자신을 스스로 가다듬는 법을 배웠다는 사실 말이다.

그러니 내겐 좋은 책이었다.고 되뇌어 본다.

- 출판사로부터 도서를 제공받아 작성한

리뷰입니다