당신을 뒤흔드는 소설

당신을 뒤흔드는 소설

과거의 흔적들을 뒤적이다 보면

내가 지금 떠올리고 있는

기억의 정확한 생성연도를 산출해 낼 수도 있을 것이다.

하지만 나는 일기 따위의 연대기를 기록해 두는 인간은 아니며

더욱이 삶의 사실에 관계된 것들에

그닥 집착하며 살아가는 타입의 인간도 아니다.

사실이란 문득 또 하나의 환영에 불과한 것이어서

사소한 기억들도 때로는 피처럼 생생하면서도

그것을 포함하고 있는 공간은 무너져 있기 일쑤다.

살아가면서 겪게 되는 일들이란

내게 있어선 대개가 그렇게 새벽녘의 창에

형체 없이 어른거리는 물상처럼 보일 뿐이다.

과거에 있었던 일은 물론이고

지금 일어나고 있는 일도,

앞으로 생길 일도 내겐 모두가 그렇게 생각된다.

때로는 무엇에 집착하고 매달려도 보았지만,

오직 나의 이름을 부르며 내게 다가왔던 것들조차

얼마후면 한결같이 나를 외면하고 멀어져 갔으며

곧이어 또다른 일이 밀어닥치곤 했다.

나는 당장에 내게 일어나는 일들을

추스리는데 급급하며 살아왔다고 해도 과언이 아니다.

바닥이 뚫린 배에서 정신없이 물을 퍼내듯이 말이다.

그리하여 내 가난한 젊은날의 책상 위에는

매양 밀린 숙제들이 잔뜩 쌓여 있어,

고개를 숙이고 있으면

아무도 내 모습을 발견할 수가 없었다.

윤대녕, [지나가는 자의 초상] 중에서

---------------------------------------------------------

내 나이 스무살 무렵에 이 책은 출간되었다.

맨처음 작가의 책을 읽은 것은

[은어낚시통신]이었나 [옛날 영화를 보러갔다]였나.

그 후로 오랫동안 윤대녕이란 작가는

내가 가지고 있는 어둠을 스스로 보이는 사람이 되었다.

오랜만에 꺼내 본 책에는 굵게 표시한 곳에

연필로 밑줄이 그어져 있었다.

그 문장들이 당시 나에게 어떤 의미였는지는 중요치 않다.

여전히 파장을 만들어내고 있음이 중요하다.

그리하여 윤대녕은 아직도 내 속에서 사라지지 않았다.

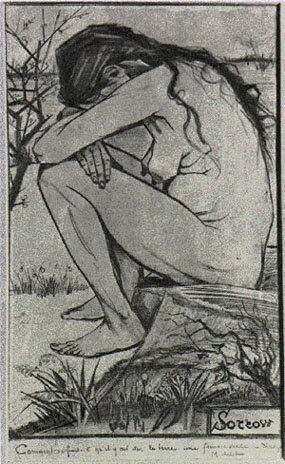

그림 : Van Gogh, "Sorrow"