-

-

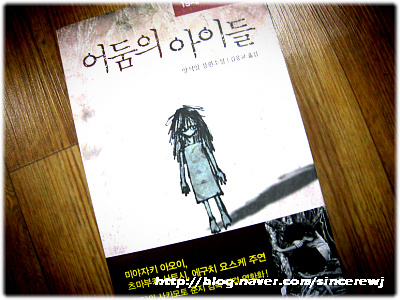

어둠의 아이들

양석일 지음, 김응교 옮김 / 문학동네 / 2010년 4월

평점 :

절판

인도에 ‘파테뿌르 시크리[Fatehpur Sikri]’라는 도시가 있다. 인도 무굴제국의 악바르 왕이 세운 도시로 10년 동안 수도였던 곳이며, 유네스코 지정 세계문화유산이기도 하지만, 지금은 버려져서 폐허가 되어버린 도시이기도 하다. 그곳에서 정말 많은 아이들, 그것도 거지라고 불릴만한 많은 거리의 아이들을 만나게 되었다. 씻지 않아 꼬질꼬질한 모습의 그들이지만, 가만히 그들의 얼굴만 쳐다보면 눈이 커서 그런지 참 예쁘다는 생각이 들기 마련이다. 그들의 커다란 눈망울과 꼬질꼬질한 행색은 묘하게 대비되어 그들을 바라보는 사람으로 하여금 가슴을 저리게 한다. 하지만 그것도 잠시 한없이 몰려드는 그들의 당당함을 넘어선 뻔뻔함에 금방 질려버리게 된다. 무슨 거지가 이렇게 당당, 아니 뻔뻔하단 말인가?! 그냥 다가와 대놓고 돈을 달란다. 뭣도 모르고 한 명에게 돈을 주면 주변에 있던 아이들이 모두 달려와 난리다. 아예 안주기는 뭐해서 동전을 주면 오히려 성질을 낸다. 그러고는 당당하게 1달러를 달란다. 이쯤 되면 조금씩 올라오려던 동정심이 오히려 혐오감으로 변해버리기 일수다. 그런 당당함을 넘어선 뻔뻔함에 완전 질리게 된 곳이 ‘파테뿌르 시크리’라는 곳이었다. 아이러니 하게도 ‘파테뿌르 시크리’가 ‘승리의 도시’라는 뜻을 가지고 있다니, 도대체 뭘 승리했다는 것인지……. ‘승리의 도시’라는 이름의 그곳에 승리와는 거리가 먼 삶을 살아가는 아이들의 모습은 씁쓸하고 가슴아파해야 하는 것이었지만, 아이 같지 않은 아이들의 모습에 그것마저도 제대로 생각하지 못한 채 그들을 외면해야만 했었다 ㅡ.

동남아시아와 인도를 여행할 기회가 있었고, 극악한 환경에서 생활하는 그곳 아이들의 실태를 목격하고 실로 엄청난 충격을 받았다는 저자가 그 이후 가장 심각한 문제 가운데 하나라고 생각되는 ‘스트리트 칠드런’에 대해 고민하고 쓴 것이 이 소설, 『어둠의 아이들』이다. 그저 개인적인 불쾌함 때문에 그 이면에 깔려있는 문제들을 보지 못한 나 자신과는 사뭇 대조적인 느낌에 부끄러운 생각마저 든다 ㅡ.

『어둠의 아이들』은 타이를 배경으로 아동매매와 아동매춘, 장기밀매를 다룬 소설이다. ‘19세 미만 구독 불가’라는 글귀가 붙어있는 소설답게(?!) 그 내용은 정말이지 잔혹하기 그지없다. 화려함 이면에 놓여있는 어두움, 그 어둠 속에서 방치되고 있는 아이들의 모습을 ‘있는 그대로’-하지만 그 ‘있는 그대로’가 너무나도 불편해 마주하기조차 어려운 모습을- 드러내 놓고 있다. 그나마 다행스럽게도, 아이들을 거리로 내몰고, 그들을 상품화시켜 자신들의 욕망을 채우려는 사람들과 그 사람들이 가진 거대하고도 어두운 힘에서 절망과 좌절을 느꼈다면, 그 아이들을 구하기 위해 힘겹게 싸움을 하고 있는 사람들의 모습을 통해 희미하지만 다시 타오를 수 있는 작은 희망이 있다는 사실에 약간의 안도감도 느낄 수 있을 것이다.

『어둠의 아이들』은 사카모토 준지 감독에 의해 영화화되기도 했다. 영화에 출연한 ‘미야자키 아오이’는, “이야기가 끝나고 마음이 무거워질 수도 있습니다만, 회피하지 말고 이 현실을 꼭 마주할 수 있었으면 합니다.”라는 말을 했다. 책을 읽고, 영화를 봐야겠다는 생각을 잠시 했었으나 책과 마찬가지의 불편한 사실을 다시 영화로 만나는 것이 쉽지 않겠다는 생각이 들었다. 하지만 불편하다고, 당장 해결이 불가능하다고 해서 언제까지나 외면하고 있을 것인가라는 생각도 동시에 해보게 된다. 불편한 현실, 가슴 아픈 현실을 조금씩 바꾸어 보다 나은 현실을 만들어가는 것, 그 이전에 그 어떤 현실 앞에서도 당당하게 맞설 수 있는 힘을 가질 수 있어야 겠다는 생각을 하면서, 게이코의 마지막 눈물을 가슴 속에 담아본다. 그리고 모든 아이들이 해맑은 미소와 함께 할 수 있는 세상을 그려본다 ㅡ.