-

-

창작과 비평 199호 - 2023.봄

창작과비평 편집부 지음 / 창비 / 2023년 3월

평점 :

《빛이 다가올 때》

- 백수린

언니는 그렇게 말하면서도 내게 『반 고흐: 태양의 화가』 같은 책을 사다주는 사람이었고, 나에게 "내가 몸을 흔들어도,/고운 소리 나지 않지만/저 우는 방울은 나처럼/많은 노래를 알지는 못해.//방울과, 작은 새와, 그리고 나,/모두 달라서, 모두가 좋아." 같은 시의 아름다움을 가르쳐준 사람이었다. 게다가 달궈진 불판 위에 올려놓은 듯 마음이 늘 요란하게 달싹이던 당시의 나와 달리 언니는 얼마나 한결같이 차분해 보였던지, 나는 얼어붙은 겨울의 강처럼 고요한 언니의 어른스러움을 항상 동경했다.

우리가 마주 앉아 공부를 하고 있다는 사실이 열다섯 여름의 기억을 불러왔기 때문일 것이다. 몇개월 사이 10센티미터나 커버린 키와, 붉은 여드름이 가득 돋은 이마뿐 아니라, 뭐든 될 수 있을 것 같지만 동시에 아무것도 될 수 없을 것 같은 나란 존재 자체를 견디기가 힘들었던 그 시절.

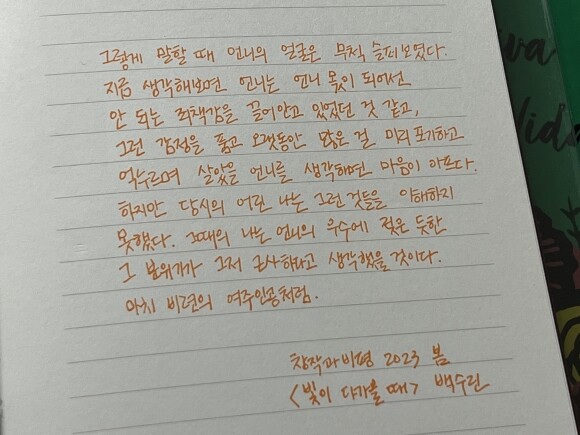

그렇게 말할 때 언니의 얼굴은 무척 슬퍼 보였다. 지금 생각해보면 언니는 언니 몫이 되어선 안 되는 죄책감을 끌어안고 있었던 것 같고, 그런 감정을 품고 오랫동안 많은 걸 미리 포기하고 억누르며 살았을 언니를 생각하면 마음이 아프다. 하지만 당시의 어린 나는 그런 것들을 이해하지 못했다. 그때의 나는 언니의 우수에 젖은 듯한 그 분위기가 그저 근사하다고 생각했을 것이다. 마치 비련의 여주인공처럼.

하지만 언젠가부터 나는 그곳을 매우 비좁다고 느끼기 시작했고, 그곳에 앉아 "五更燈燭照殘粧 欲話別離先斷腸 落月半庭推戶出 杏花疎影滿衣裳" 따위의 엄마 아빠가 해석할 줄 모르는 한시를 내가 읽고 있다는 것, "잘 지내고 있냐?"라고 누군가에게 편지를 쓸 때마다 "잘 지네고 있냐?"라고 쓰는 아빠나, 포스트잇에 "시게 약 살 것"이라고 적는 엄마는 내게 설명해줄 수 없는 to 부정사와 동명사의 차이를 내가 배우고 있다는 사실을 아주 예민하게 느끼기 시작했을 것이다. 밖에 소나기가 떨어지기 시작하거나 눈송이가 날리기 시작하면 나는 세탁소의 유리문 너머를 영화 스크린보듯 바라보며 조용히 it's starting to rain이라거나 it starts snowing이라고 발음해보곤 했다. 묘한 술픔이 뒤섞인 우월감을 느끼며. 많은 이들이 그렇게 자기의 부모를 딛고, 새로운 세계를 향해 앞으로 나아갔다.

언니는 자신이 선택한 직업이 적성에 맞지 않다는 생각을 처음으로 하기 시작했다고, 지금껏 자기가 진짜 원하는 삶이 무엇인지 한번도 고민해본 적이 없는 것 같다고 종종 말을 했다. 언니는 교수직을 그만두고 요리사가 되거나 플로리스트가 되어보면 어떨까 따위의 얼토당토 않은 소리를 하거나 우리가 세상에 태어난 의미가 뭘까 따위의 뜬구름 잡는 소리를 하기도 했는데, 그런 말을 하는 언니의 얼굴은 어쩐지 길을 잃은 어린아이처럼 보였고, 그런 언니는 내게 무척 낯설었다.

정규직만 되면 근무조건이 훨씬 좋아질 테니 요양병원이든 어디든 상관없다고 줄곧 생각해왔지만 막상 그 일이 눈앞에 현실로 다가오자 나는 내가 대학병원에서 임상경험을 이어나가고 싶어해왔다는 걸 깨닫게 되었다. 하지만 외국인인 내게 선택의 여지가 생길지는 알 수 없었고, 원하는 병원을 고르기는커녕 갑자기 백수가 될지도 모른다는 사실이 나를 불안하게 만들었다. 체인형 세탁소가 생겨 소득이 형편없이 줄어든 부모님에게 생활비를 드리고 있는 남동생은 내가 얼른 가계에 보탬이 되기만을 애타게 기다리고 있었는데, 한국의 가족을 생각할 때면 나 혼자 잘살아보겠다고 먼 곳까지 와 아등바등하는 게 정말 내가 원했던 삶인가, 울적해졌다.

아무리 나이를 먹어도 사람들은 자신이 원하는 바가 무엇인지 제때 알아채지 못한다는 것, 그 사실은 여전히 나를 놀라게 한다.

ㅡ

나도 중고등학교 시절 대학생이던 사촌언니를 보면 나와는 다른 사람같아 부러웠다. 우리집보다 비교적 경제적 여유가 있어보였고, 화장한 얼굴은 봄꽃 핀 듯 생기 있어보였다. 모든 것이 세상이 원하는 기준에 맞지 않다고 생각해서 자신감도 없었고 사촌언니와 같은 입장이었다면 과연 자신있게 삶을 살았을까 싶다.

소설 속 K장녀였던 사촌언니는 엄마의 뜻을 거절하지 못해서 자신이 원하는 대학도 선택하지 못했다. 나이차이가 꽤 많이 나는 어린 남자를 마음에 두거나 정말 자신이 원하는 것이 무엇인지 모른 채 방황하는 모습은 화자의 입장에서는 답답했을 것이다. 하지만 본인도 결정을 해야하는 상황에 맞닥뜨리면 진짜 원하는 것과 가족을 위해 해야하는 것을 두고 저울질하며 정말 하고 싶은 것이 맞는지까지 생각하게 되는데, 그런 고민들과 불안감들에 의해 내린 결정이 나중에 후회는 하지 않을까 또 생각할 것이다.

백수린 작가의 책을 읽으면 잊고 있던 마음 한구석의 내 이야기들을 꺼내보여주는 것 같았다.

부모를 딛고 세상으로 나간다는 문장을 읽을 때 당시의 내 모습이 떠올라 부끄럽기도 했고, 지금 내 아이들이 나를 보며 느끼는 감정들이 교차되어 정말 묘한 슬픔감정이 들었다.

#창작과비평 #클럽창작과비평 #제11장 #2023봄 #클러버 #창비 #스위치 #계간 #백수린 #빛이다가올때 #소설 #미션

우리가 마주 앉아 공부를 하고 있다는 사실이 열다섯 여름의 기억을 불러왔기 때문일 것이다. 몇개월 사이 10센티미터나 커버린 키와, 붉은 여드름이 가득 돋은 이마뿐 아니라, 뭐든 될 수 있을 것 같지만 동시에 아무것도 될 수 없을 것 같은 나란 존재 자체를 견디기가 힘들었던 그 시절.

|