소재가 의학이라는 기본적인 공통점을 넘어 두 콘텐츠가 겹쳐진 이유는 여러 가지다. 우선 질병을 환자의 ‘이야기’로부터 풀려는 접근이 그렇다. ‘질병을 처음으로 병력이라는 맥락에서 바라본 사람은 히포크라테스’라고 책이 말했던 바와 같이 히포크라테스의 관점을 공유한다는 말이다. 이들은 환자 자체를 어떠한 병의 증상처럼 대한다.

보통 의학에 관련된 이야기는 '병'이 그들의 삶을 바꾼 원인이거나 결과가 된다. 병을 얻어 사람이 변하거나, 그들의 삶이 어떠했기 때문에 병에 걸렸다는 식이다. 그러나 두 작품에 나오는 환자들은 병이 그 환자의 정체성이며 병과 함께 사는 이들이다. <아내를 모자로 착각한 남자>를 쓴 올리버 색스가 신경학 전문의인 것과 <하우스>의 그레고리 박사가 특이한 질병만을 고치는 진단의학 전문의인 것도 두 작품이 갖는 차별성에 기여하는 듯하다.

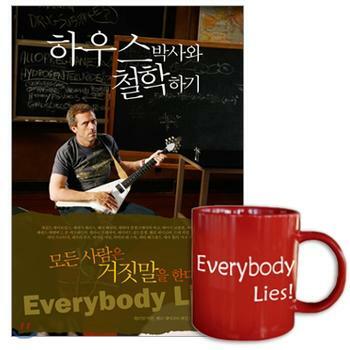

내용뿐 아니라 형식에서도 공통점이 있다. 올리버 색스의 문장이 옛것임에도 세련되게 다가오는 이유는 그가 비유와 상징에 능하기 때문이다. 그는 문장 곳곳에서 철학을 인용한다. 니체, 쇼펜하우어, 흄, 프로이트와 같은 철학자뿐 아니라 각종 문헌들을 넘나들며 환자의 케이스에 적용한다. 드라마 <하우스> 역시 비유와 상징을 이용한 대화와 철학적 명언이 난무하기로 유명하다. 심지어는 <하우스 박사와 철학하기(원제: House and Philosophy: Everybody lies)>라는 철학안내서까지 출판됐다.

책을 사면 하우스가 자주 쓰는 빨간 머그도 줬나보다. 출처는 Yes24.

내용과 형식의 공통점 때문인지 각 에피소드의 모양새도 닮았다. 매독에 걸려 조증이 걸린 할머니의 에피소드는 <하우스>의 시즌1 에피소드8에 등장하는 할머니와 같다. 그 둘의 차이점은 <아내를 모자로 착각한 남자>에서는 할머니 스스로 이를 ‘큐피드병’으로 진단해 의사를 놀라게했지만 <하우스>에서는 닥터 그레고리가 선수를 친다. 환자인 할머니가 “색깔도 더 구별 잘되고 음악도 너무 더 잘 들려요. 난 82세이고 다른 할머니들이랑 카드놀이나 해야하는데 엉덩이가 깜찍한 남자를 보면 눈을 뗄 수가 없어요.”라고 말하자마자 “매독입니다.”하고 명쾌한 진단을 내려버린다.

그 외에도 환상에 시달리는 환자(<아내>-‘회상’, ‘억누를 길 없는 향수’)에 관한 에피소드는 <하우스>의 시즌5 에피소드15 ‘unfaithful’에서 예수의 환상에 시달리는 신부의 이야기와 겹치며, 얼굴인식에 장애를 가진 ‘아내를 모자로 착각한 남자’의 p선생은 <하우스> 시즌 5의 세 번째 에피소드 ‘Advers events’의 왜곡된 그림을 그리는 화가의 증세와 비슷하다. 하나하나 매치하자면 거의 모든 에피소드를 드라마에서 찾아볼 수 있을 만큼 유사성을 띤다. 물론 환자의 병명은 달라도 비슷한 증상과 인물의 이야기라는 것이다.

드라마 <하우스>의 시즌5 에피소드 3에 나오는 왜곡된 그림을 그리는 화가의 그림.

이렇게나 유사한 두 작품이지만 인상적인 차이점이 존재한다. 바로 저자인 의사와 그레고리 의사와의 차이다. <하우스>의 그레고리 박사는 훌륭한 의사인 동시에 고칠 수 없는 환자다. 그레고리 박사를 올리버 색스의 <아내를 모자로 착각한 남자> 중 하나의 에피소드로 끼워넣어도 전혀 무리가 없다. 그는 제 2부 ‘과잉’의 에피소드 ‘익살꾼 틱 레이’뒤 편에 들어간다면 딱 알맞을 환자 케이스다. 투렛 증후군으로 인해 틱 장애를 앓고 있는 레이는 증상이 일어나는 시간동안에만 천재적인 드러머가 되고 뛰어난 운동선수가 된다. 그가 처방받는 약물에 의해 ‘정상적인’ 상태가 되면 그는 그저그런 인간이 되버린다. 그렇기에 그는 이 병이 ‘자신에게 그것이 재능인지 저주인지 도무지 모르겠다’고 말한다.

<하우스>의 그레고리 박사는 교통사고 이후 수술로 허벅지 근육을 잃은 뒤 끊임없는 진통제(마약 성분의 바이코딘)에 중독되어 있는 우울증 환자다. 하지만 바이코딘 중독으로 인한 만성적인 예민함과 우울증이 주는 현실감각은 그가 ‘천재 의사’로 활동할 수 있는 원동력이다. 그가 바이코딘 대신 새로운 약물의 도움을 받으며 진통이 사라지려고 하는 시기, 의학 능률이 떨어지는 자신을 발견한다. 스스로 ‘비참한’ 상태에 있는 편이 의사로서 능력을 펼칠 수 있는 상태임을 알게 된다. 그레고리는 스스로 환자로 남는다. 틱 환자 레이는 말한다.

틱 증상을 치료할 수 있다고 하더라고 그 다음엔 뭐가 남나요? 전 틱으로 이루어져 있으니 아무것도 남지 않을 겁니다. (<아내를 모자로 착각한 남자>, 188p)

반면에 <아내>의 저자 올리버 색스는 이상적인 의사다. 그는 모든 환자를 소개할 때마다 사랑스러운 수사를 늘어놓는다. ‘지적인’, ‘재능있는’, ‘멋진’과 같은 수사들이 심각한 질병을 갖은 환자들에게 붙는다. 그는 환자 이전에 사람을 사랑하는 의사임이 분명하다. 병은 너무나 멋진 사람에게도 예외없이 찾아온다는 말이 하고 싶었던 것일까. 올리버 색스가 바라보는 병은 불행으로만 여겨지는 병이 아닌 또 하나의 정체성으로서의 병이다. 책의 마지막 역자의 후기가 와닿는다.

만일 그가 병 자체에 대해서만 관심을 기울였다면 이렇게 진한 감동을 주지는 못했을 것이다. 그는 병보다는 인간에게 관심을 기울이는 인간적인 의사이기 때문에 이 책과 같은 걸작도 집필할 수 있었던 것이다. (<아내를 모자로 착각한 남자>, 430p)