-

-

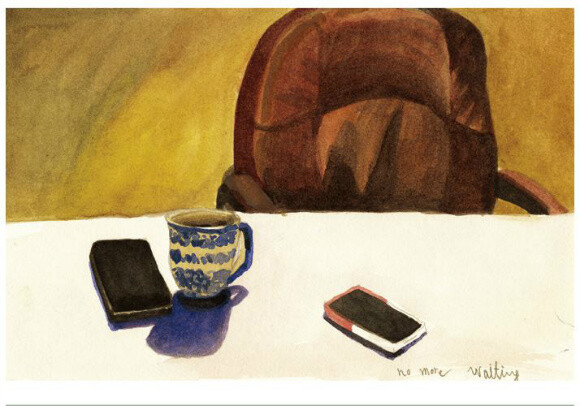

쓸쓸해서 비슷한 사람 - 양양 에세이

양양 지음 / 달 / 2014년 11월

평점 :

소파에 앉아 머그컵에 따끈한 물을 채운다.

가만히 베란다 창으로 밖을 본다.

낮은 층, 넓은 창, 지나가는 사람들의 표정까지 읽을 수 있는 공간.

어느 높은 원룸에 살 땐 누리지 못하던 것. 사치 아닌 사치.

좁은 공간 책상 앞에서는 도저히 볼 수 없던 세상 ‘안’....그리고 그걸 보는 나.

금방이라도 문을 열고 나가면 그 풍경이 될 수 있는 거리.

문득 지금이 고마워진 건, 양양이 소개한 자기 방의 창문 이야기 때문.

5층 건물에서 볼 수 있는 그저 그런 도시 풍경과 얕은 하늘이 보일 뿐입니다. 그럼에도 이토록 창문에 연연하는 까닭은 안의 내가 세상과 소통할 수 있는 통로가 바로 창문이기 때문이에요. 가만히 앉아서 나는 저 건너편 집의 살림살이를 상상하기도 하고 그 사람이 어떤 일을 하는지, 밥은 뭘 먹었는지를 궁금해하기도 합니다. 오늘의 별을 보면서 내일의 날씨를 가늠해보기도 하고, 낮은 저편에 앉아 있던 새들은 모두 어디로 갔는지, 그러고 보니 새들의 집이 어디인지도 모르고 살고 있었구나 하는 생각도 하고요. 그렇게 홀로 앉아서 바깥과 이런저런 이야기를 나누는 거지요. 창은 나에게 멋진 화면이자 공상소설이자 ‘이상한 나라의 폴’이 사차원 세상으로 들어가는 구멍인 셈입니다. (p.023)

넓은 창 앞에 함께 앉아 아무 것도 하지 않고도 어색하지 않을 수 있겠다, 싶었다.

가수 양양의 노래를 찾아 듣는다, 글을 읽다 말고.

머릿 속에 양양이란 이름처럼 순하고 예쁜-다정하고 상냥한 가상의 목소리를

하나 만드느니 진짜 이 사람의 목소리로 에세이들을 만나고 싶어서.

<우린 참 비슷한 사람>을 노래하는 목소리가 말한다,

너무 많은 이야기를 하려 한 건 아닌지 (<우린 참 비슷한 사람> 가사 중에서)

아닐 거예요, 아마도. 싱긋 미소지어 주고 싶다.

그녀가 은지에게 '선물'하고 향초와 오렌지를 내민 것처럼.

『쓸쓸해서 비슷한 사람』을 읽으면 읽을수록 ‘여행’이 그리워지곤 했다.

검은 봉지와 장미 한 송이를 쥔 채 걸어가는 남자를 보면서도,

부산이 그리워서 ‘부산오뎅’이란 가게를 향하는 양양을 상상하면서도,

통영의 시장 어귀의 국밥집 소녀와 이모님들의 몸짓을 멀뚱히 바라보면서도,

대학로 패스트푸드 가게의 엄마와 딸의 대화를 엿들으면서도,

하다못해 쓸모있는 헌 물건들을 만나 골목에 쭈그려 앉은 작가를 떠올리면서도

내내 바깥의 공기를 느낀다.

몇 개월 자유로운 시간들 제대로 갖지도 못한 내 처지가 좀 억울해서 그런가,

바깥의 공간 ‘안’에 자연스레 어우러지고 노래하고 글을 쓰는 작가가 부럽기도 하다.

창가에 앉아 심드렁하게 기타를 만지작거리면서,

딱히 내게 눈을 맞추며 이야기하진 않아도

살며시 기댈 수 있을 정도의 힘을 등에 싣고 있을 것 같은 그녀.

또 어딘가 떠났으려나 또 무얼 챙겨 집으로 들어왔으려나.

그녀의 ‘바깥’에서 ‘안’으로 들어온 사람들과 사물의 이야기를 들으면... 문득 떠나고 싶어진다.

기차는 떠나네 정해진 시간에

나는 떠나왔고 너는 돌아가네

처음 만난 풍경 안 적 없던 사람들

각자의 침묵과 창문 하나의 통로를 나누며

달려가네 기차는 종착역을 향하여 (<기차는 떠나네> 가사 중에서)

*출판사 이봄이 마련한, 책 선물.*

기차를 타고 떠나고 싶게 만들었다.

그 언젠가 가봐야지 했던, 통영에도.