『늘 괜찮다 말하는 당신에게』 정여울의 심리 치유 에세이

4. 글을 쓴다는 것의 의미

인간의 본성에서 가장 ‘못 말리는 부분’ 중 하나가 바로 보상심리다. 결핍이나 고통을 겪고 나면 반드시 그에 대한 보상을 요구하는 본성은 수많은 폐해를 낳는다. 스트레스로 인한 쇼핑 중독에서부터 자신의 콤플렉스에 대한 보상으로 공격적인 행동을 일삼는 나폴레옹콤플렉스(Napoleon complex)에 이르기까지, 보상심리는 ‘내가 이렇게 고통스러운데 왜 내게는 어떤 보상도 없지’라는 내면의 억울함을 풀어내는 모든 행동으로 확장된다. 작은 키에 대한 열등감을 보상받기 위해 수없이 전쟁을 치르고 결국 황제 자리에까지 오른 나폴레옹처럼, 보상심리는 역사를 움직이는 강력한 동기부여가 되기도 한다.

하지만 나폴레옹의 종말은 참혹하지 않았는가. 왜곡된 보상심리의 끝은 언제나 ‘보상받기 전보다 더 못한’ 상태로 추락하는 결말일 때가 많다. 개인을 넘어 집단 차원에서 일어나는 보상심리는 과거에 대한 일그러진 향수를 낳기도 한다. ‘그때가 제일 좋았지, 그 시절로 돌아가면 얼마나 좋을까’라는 식의 ‘고달픈 현재’에 대한 집단적 보상심리가 과거의 독재정치를 미화하는 방향으로까지 치닫기도 한다.

부모와 자식 간의 관계도 끝나지 않는 보상심리의 수레바퀴가 되기 쉽다. 자신이 이루지 못한 꿈을 자녀에게 투사하는 부모들이 얼마나 많은가. ‘내가 좀 더 체계적인 교육을 받았다면 내 인생은 달라지지 않았을까.’ 하는 생각 때문에 자녀에게 공부뿐 아니라 온갖 취미나 교양 등의 각종 사교육을 습득하게 하고, 아이들이 힘들다고 짜증을 내면 ‘이게 다 널 위한 거야.’라고 주장하는 부모들. ‘내 인생은 이렇게 되었지만 너는 그렇게 살면 안 돼.’라는 생각 때문에 자녀에게 공부뿐 아니라 온갖 인생의 행로까지 사사건건 간섭하는 부모들은 사랑이라는 이름으로 자신의 욕망을 충족하는 일그러진 보상심리를 보여 준다.

장남에게서 자신의 이상을 충족하지 못한 부모들이 둘째, 셋째에게 ‘형이 해내지 못한 것들’을 요구하는 경우도 있다. 보상의 수레바퀴는 본디 ‘끝’이 없어서, A에게서 이루지 못한 욕망을 B로 채우려는 심리는 B에서 C로, C에서 D로 끊임없이 전이된다. 이 끊임없이 결핍을 느끼는 자신의 내면에 문제가 있는데도, 정작 당사자는 자신의 마음 깊은 곳을 들여다보려

하지 않는다.

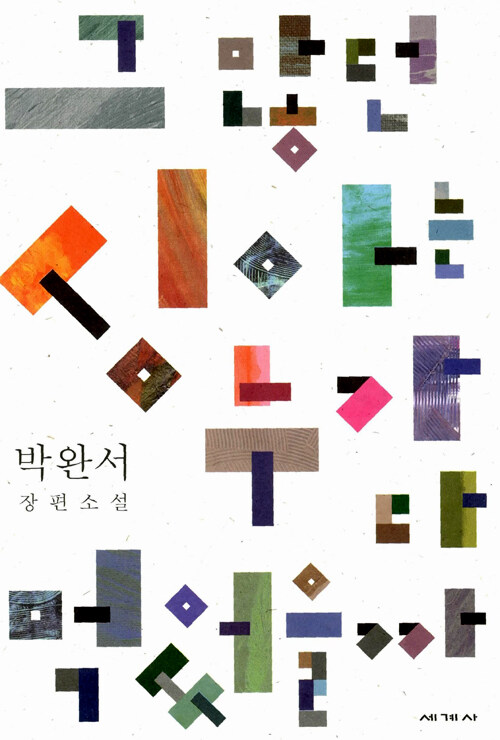

박완서 소설가

박완서(1931-2011)의 『그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까』에 등장하는 엄마와 딸의 관계도 바로 이런 보상심리가 충족되지 않아 끊임없이 갈등하는 두 모녀의 이야기로 읽을 수 있다. ‘서울의 큰 병원’으로 갔다면 살려낼 수 있었던 남편이 시골의 열악한 의료 환경 때문에 일찍 죽었다고 생각하는 엄마. 엄마는 딸만은 서울에서 남 보란 듯이 ‘신여성’으로 키우고 싶다는 생각에 홀로 된 며느리의 급작스러운 서울행을 뜯어말리는 시부모를 뒤로한 채 서울로 향한다. 문제는 엄마의 이런 독단적인 행동이 딸인 ‘나’에게 지울 수 없는 상처를 남겼다는 것이다.

자신의 외모 중에서 가장 자신 있었던 삼단 같은 머리카락을 엄마는 딸의 의사도 묻지 않고 그야말로 ‘싹둑’ 잘라 버린다. “서울 아이들은 다 그렇게 한다.”는 게 이유다. 본인의 의견도 묻지 않고 딸의 머리 모양을 느닷없이 상고머리로 만들어 버린 엄마의 행동은 ‘나는 내 딸을 서울로 데려갈 테니 시부모님은 말리지 말라.’는 강력한 의사 표현이기도 했다. 하지만 정작 딸과 아들을 데리고 천신만고 끝에 정착한 서울은 결코 엄마의 보상심리를 제대로 채워 주지 못한다.

‘나’는 고향 박적골에서는 부족한 것 없이 그야말로 풍요롭게 자랄 수 있었지만, 서울 현저동에서는 가족이 빈곤층으로 전락해 버렸다는 사실을 깨닫는다. 시골에서는 조부모의 무조건적인 사랑과 자연이라는 풍요로운 보물창고로 인해 부족함을 느낄 겨를이 없었다. 하지만 서울에서는 딸을 ‘좋은 초등학교’에 보내기 위해 주소까지 속인 엄마의 모습을 보며 혹시나 자신의 진짜 주소를 아이들에게 들킬까 봐 노심초사하는 소녀가 되어 버린다. 서울로 올라간 것도 엄마의 뜻, 집에서 멀리 떨어진 학교로 주소까지 속여서 보낸 것도 엄마의 뜻이었기에 딸의 가슴에는 원망이 쌓이기 시작한다. 엄마의 가슴속에 콕 박힌 그 ‘서울 지향성’과 ‘신여성 콤플렉스’가 딸에게는 고향의 사랑하는 모든 것들을 한꺼번에 잃어버리는 상실감을 초래한 것이다.

‘나’의 오빠 또한 어머니의 보상심리에서 자유롭지 못했다. 아버지가 일찍 돌아가시고, 일찍부터 가장이 되어야 했던 오빠는 학교를 졸업하자마자 취직을 해서 어머니를 기쁘게 해드린다. 하지만 그 행복도 잠시, 한국전쟁이 터진 뒤 오빠가 포탄에 다리를 다치고 서울에서 유일한 의지처였던 숙부마저 돌아가시자 온 집안은 쑥대밭이 된다.

1951년 1월 피란민 행렬

그토록 북적이던 서울이 이제는 완서네 가족만 남고 텅 비어 버린다. 모두가 피난을 가 버린 것이다. 다리를 다쳐 꼼짝 못 하는 오빠와 이제 해산한 지 얼마 되지 않은 올케까지 있으니 피난조차 여의치 않다. 착하고 모범적이었던 오빠는 갑작스러운 전쟁과 자신의 부상으로 심각한 트라우마를 겪고, 그렇게 강인하고 씩씩했던 어머니마저 패닉 상태에 빠진다. ‘서울’과 ‘신여성’을 향한 엄마의 꿈은 이렇게 끝이 나는 걸까. 아들이 다리 부상 때문에 가장으로서의 지위를 상실하자 어머니의 보상심리는 이제 온통 딸에게 쏠리게 된다.

이렇듯 보상심리가 폭발하는 순간은 바로 치명적인 위기에 처했을 때다. 지금까지 집안에서 귀염받는 막내이자 늘 결국에는 어른들의 보호를 받는 수동적인 위치에 머물렀던 ‘나’는 지금까지의 모든 억눌린 세월을 한꺼번에 보상받기라도 하듯 새로운 가장의 지위에 올라선다. 모두가 피난 가 버리고 텅 빈 저 빈집들을 다 털어서라도 이 늘어난 대가족을 어떻게든 먹여 살려야겠다는 강한 의지가 샘솟기 시작한다. 그녀는 그토록 수많은 사람들로 북적이던 서울이 순식간에 텅 비어 버린 그 순간의 충격 속에서 바로 일생을 뒤흔드는 중요한 결심을 한다.

‘바로 이 순간을 기록하는 작가가 되어야 한다.’는 열망이 꿈틀거리기 시작한 것이다. 이 커다란 도시에 오직 우리 가족만 남았다는 것, 이 거대한 폐허를 보는 것이 나 혼자뿐임을 깨달은 ‘나’는 이렇게 생각한다. 앞으로 언젠가 글을 쓸 것 같은 예감, 그 예감으로 인해 공포를 이겨낼 수 있었다는 ‘나’의 고백은 언제 읽어도 뭉클하다.

“조금밖에 없는 식량도 걱정이 안 됐다. 다닥다닥 붙은 빈집들이 식량으로 보였다. 집마다 설마 밀가루 몇 줌, 보리쌀 한두 됫박쯤 없을라고. 나는 벌써 빈집을 털 계획까지 세워 놓고 있었기 때문에 목구멍이 포도청도 겁나지 않았다.” ‘시골’과 ‘구시대의 여성’이라는 울타리로부터 탈출하고 싶었던 엄마의 보상심리는 기대만큼 충족되지 않았지만, 전쟁으로 인해 촉발

된 그 모든 고약한 우연에 대한 정당한 복수의 방법을 ‘작가의 길’에서 찾은 딸의 지혜로 이 이야기는 뜻밖에 해피엔딩을 맞는다. ‘작가가 된다는 것’은 그 모든 슬픔과 고통마저도 아름다운 이야기의 소재로 만드는, 모든 끔찍한 불행에 대한 정당한 복수의 길이었다.

보상심리의 한계는 자기 내부의 치유 능력을 상실하고, 상처의 진통제를 자기 바깥에서만 찾으려 한다는 점이다. 스스로의 노력과 인내로 얻어낸 명예조차 때로는 위태롭게 무너져 내리는데, 하물며 잘난 자식을 통해 얻어낸 의존적 자긍심이라면 얼마나 허약한 모래성일까. ‘이게 다 널 위한 거야.’라며 자녀의 인생을 ‘사랑’이라는 이름의 가혹한 쇠사슬로 옭아매지 말자. 모성애 또는 부성애의 탈을 쓴, 답답한 자기 인생에 대한 일그러진 보상심리가 ‘부메랑키드와 헬리콥터맘’의 영원한 애증관계를 만든다. 부디 엄마들이여, 이 세상에서 받지 못한 것을 아들딸에게서 받아내려 하지 말자. 우리 자신이 진짜 원하는 것은 오직 자신의 인생 내부에서만 얻을 수 있으므로. 때로 ‘사랑’이란 이름의 올가미는 지독한 보상심리의 다른 이름이기도 하니까.

다음 주 출간됩니다.