-

-

삶과 문학의 경계를 걷다 - 김종회 문화담론

김종회 지음 / 비채 / 2019년 5월

평점 :

평론가의 글이라고 해서 그저 단순히 어렵거나 딱딱하기만 한 글일줄 알았다. '삶과 문학의 경계'라는 제목 그대로 자신이 평생을 추구해온 문학이라는 장르에 있어서 자신의 이야기를 그려내고 있어서 하등 어렵지도 않을뿐더라 오히려 읽는 재미가 톡톡한 글들이었다. 한편의 글들의 길이도 길지 않아서 더욱 읽기에 편안함을 가져다 준다.

이야기의 소재는 돌아가신 분들을 기리는 추모의 글들같은 개인적인 이야기부터 북한문학이나 중국문학들에 대한 설명하고 있는 전문적인 이야기까지 다양하다. 그런 다양한 면이 아마도 제목을 더욱 충족시키는 것은 아닐까 하는 생각이다.

작가는 자신의 고향인 고성의 자부심을 드러내며 그곳에서의 일어나고 있는 새로운 문화를 설명하고 있다. 그것이 바로 '디카시'라는 것인데 처음 들었을때는 이런 단어도 있는가 하면서 살짝 어리둥절했지만 그것이 다지털카메라와 시의 합성어라는 설명을 듣고 나니 금새 이해가 된다.

'시'라는 장르를 조금은 더 현대적으로 조금은 더 접근하기 쉽게 새로운 장르를 만들어 냈다고 보면 된다. 디카나 폰으로 사진을 찍고 거기에 간단하게 글을 적는 것이다. 요즘은 어플들도 많이 있어서 더욱 쉽게 글을 쓸 수 있다.

단순히 짧은 글들을 시라고 할수는 없겠으나 넓게 보면 자신이 만들어 낸 글들을 전부 문학이라고 한다면 그렇게 부르지 못할 것도 없다싶다. 작가는 이런 새로운 것이 자신의 고향에서 발원되었음을 드러내고 있고 자랑스러워 하고 있다.

이런 지리적인 설명들은 고성말고도 여러 군데 있다. 황순원 문학관을 설명하기도 하고 내가 살고 있는 군포를 소개하기도 한다. 서울의 위성도시로 뚜렷한 특산물도 내놓을 만한 전통문화도 없는 형편이었으나 '책과 독서의 명품도시' 비전으로 설정하면서 주목받기 시작했다.(168p)

서울 근교에 있으면서도 사람들이 잘 모르는 곳인데 역시 책과 관련이 있는 직업을 가진 작가라서 아는구나 하는 생각과 함께 시장이 바뀌고 나서 이런 특징이 사라지고 있는 것 같아서 조금은 아쉬운 마음이 든다.

전 시장은 연임을 여러번 하면서 자신이 가진 책에 대한 소신을 시 곳곳에 심어두었는데 정권변화가 새삼 인식되는 순간이다. 좋은 것은 새로운 인사가 오더라도 계속 유지가 되었으면 하는 바람이다. 대통령만 하더라도 5년을 하면 끝이니 그때마다 바뀌는 정책들은 참 부질없다는 생각이 없다.

특히 교육 부문에서는 십년 아니 그 이상도 봐야 하는 것인데 정권이 바뀔 때마다 변하는 정책인 통에 어디에 맞춰서 교육을 해야 할지 참 답답하다는 생각이다. 비단 교육분야 뿐일까 모든 분야가 다 그렇지 않을까. 그래서 비리도 더 심하다는 개인적인 의견이다. 그저 단 5년동안 자신이 원하는 마음대로 하면 그뿐 아닌가. 책임의식이 부족하다는 생각이다.

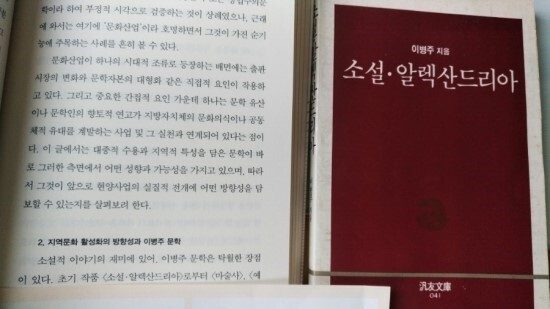

향토문학을 설명하면서는 이병주 작가의 책을 언급했는데 낯익은 제목을 읽다보니 발견했다. 얼른 책꽂이에 가서 살핀다. 역시나 있다. 범우문고에서 나온 [소설* 알렉산드리아]다. 1989년 2판 2쇄가 발행된 작품으로 책챗의 뒷면에 1,000원이라는 가격표기 반갑기 그지없다. 163페이지의 손바닥만한 문고본의 가격이 이정도 . 시대가 다르긴 하지만 책값의 변화를 엿볼 수 있다.

이 책을 몇번 손에 들었지만 아직 끝까지 읽지 못했다. 김종회라는 평론가가 언급해주지 않았다면 아마 나는 이 책을 그저 간직하고만 있을 뿐 가치를 알지 못했을수도 있다. 역시 책은 책을 부른다는 말이 정답이다.

작가는 삶과 문학의 경계를 걷는다고 했다. 삶은 곧 문학이 아닐까. 즉 문학이라는 큰 카테고리 속에 내 삶이 존재한다는 것이다. 그렇지 못하더라도 그렇게 되었으면 하는 것이 자그마한 나의 바람일 것이다.