-

-

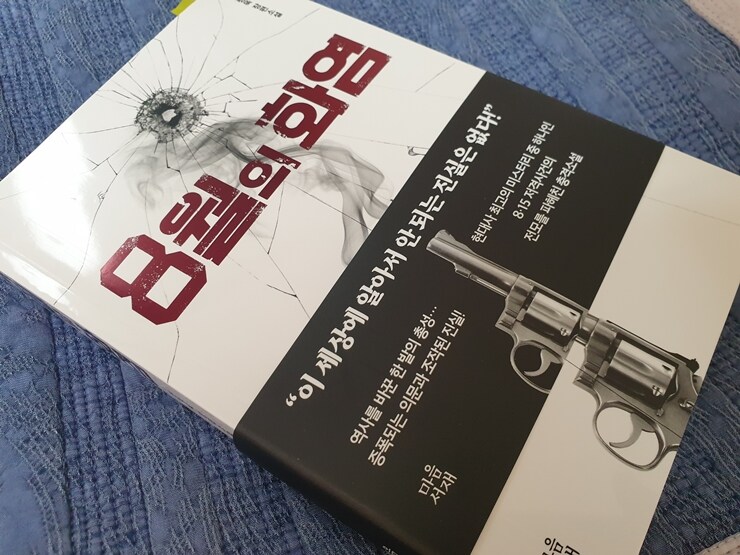

8월의 화염

변정욱 지음 / 마음서재 / 2020년 9월

평점 :

1974년 8월 15일 오전 10시 23분 30초. 광복절 기념식이 열리던 남산 국립극장에서 터진 총성에 대한 기록, 변정욱의 <8월의 화염>이다. 소설은 24살 재일교포 문세광의 단독범행이 아니라는 가정하에서 그날의 사건을 재구성했다. '이 사건으로 과연 누가 가장 이득을 보았는가'라는 합리적 의심에서 출발한 <8월의 화염>은 아직 풀리지않고 있는 미스터리를 소상히 다루고 있다.

'백전백패'라는 불명예를 안고 사는 인권변호사 민규는 피폐해진 가계를 살리기 위해 세상과 손을 잡을 채비를 한다. 자본을 거머쥐고 있는 기업주, 권력을 맘껏 휘두르는 정치인과의 승산없는 싸움은 낡아빠진 자신의 구두처럼 더없이 고단해진 상태. 행운인지, 불운인지 그에게 문세광을 변호하라는 요청이 떨어진다. 그저 반전의 기회로 여기던 민규는 사건을 분석하면서 점차 충격적인 실체에 접근하게 되고, '세상과 타협할 때가 아닌 세상과 맞짱 뜰 시간'임을 직감한다.

오사카를 떠나 중앙정보부 요원이 득실거리던 조선호텔에 여장을 푼 문세광. 트랜지스터라디오를 풀자 금속 물체가 우르르 쏟아 진다. 스미스앤웨슨 38구경 리볼버 한 자루와 총알 다섯 발. 어설픈 위조여권과 금속 무기를 지닌 채 김포공항을 무사히 통과한 과정이나, 자유의 몸으로 누릴 마지막 일주일간의 행적에서 문세광을 사주한 배후세력의 존재를 <8월의 화염>은 느끼게 한다.

"그날 그 시각, 오전인데도 불구하고 마치 저녁노을이 지기 전처럼 세상이 침침하고 노랗게 물들어 있었다."

책은 단순한 사건의 실체를 파악하기 위해 흘러가지만은 않는다. 역대 영부인 가운데 가장 국민적 사랑과 추앙을 받은 고 육영수 여사가 남긴 에피소드와 그를 떠나보내는 국가의 아픔을 소상히 묘사하면서 '왜 이런 사건이 일어나야만 했는가'라는 의문을 더욱 강하게 드러낸다. 광화문에서 동작동 국립묘지까지 200만이 넘는 인파 속에서 거행된 영결식 장면은 그날의 사건이 얼마나 큰 충격과 상처로 남아있는지 알려 준다. "목련화를 닮은 조국의 어머니는 가셨습니다"는 멘트에 모든 아픔이 담겨 있다.

그럼에도 문세광에 의해 저격된 것이 아니라면, 문세광의 단독범행이 아니라면 도대체 진실은 어디에 있는 것인지 <8월의 화염>은 각종 드러난 사실과 증언을 바탕으로 끊임없이 질문한다. '대중은 큰 거짓말일수록 더 잘 속는다'는 히틀러의 말은 실체를 향한 민규의 수사를 독려한다.

"너 이 새끼, 빨갱이야!"

"당신들 생각에 반대하면 무조건 다 빨갱이입니까?"

빨갱이라는 이름의 주홍글씨면 모든 진실을 뒤엎고 남을 당시 권력 주변을 둘러싼 미개한 인간들의 '비릿한' 행태는 사건만큼이나 불편함을 전한다. 돈을 벌기 위해 고향을 떠나 가발공장에 취직한 여공들이 몇달치 밀린 월급을 요구하다 군화발과 몽둥이에 무참히 짓밟히는 장면, 과도한 노동의 대가로 기계에 의해 손목하나가 잘린 힘없는 노동자가 낸 손해배상 청구가 '조국의 근대화'라는 이름하에 단칼에 묵살되는 모습이 그러하다.

"너 이 새끼, 적페야!"

"당신들 생각에 반대하면 무조건 다 적폐입니까?"

권력을 쥔 자들의 '비릿한' 행태는 여전히 불편하다. 속전속결로 진행된 문세광의 재판, 그날 그를 기소한 서슬퍼런 검사는 몇 해 전 끝내 수갑을 찬 채 압송되는 처량한 뒷모습을 가진 노인으로 작가의 시야에 들어왔다고 한다. 그 노인을 보며 작가가 가진 생각은 울림이 크다. '이 세상에 알아서는 안되는 진실은 결코 없다'는 것.

자신의 영웅과도 같은 육 여사를 직접 볼 수 있다는 기대에 들떠있던 합창단 소녀의 죽음은 힘든 시기 보통사람이 가졌던 꿈, 그리고 그 꿈이 어떤 세력에 의해 속절없이 무너지는 슬픈 과거를 보여 준다. 소녀가 남긴 '비겁자는 천 번 죽고, 용자는 한 번 죽는다'는 경구가 지금 시대에도 진한 감동으로 남는다.(*)