-

-

그림 속 천문학 - 미술학자가 올려다본 우주, 천문학자가 들여다본 그림 ㅣ 그림 속 시리즈

김선지 지음, 김현구 도움글 / 아날로그(글담) / 2020년 6월

평점 :

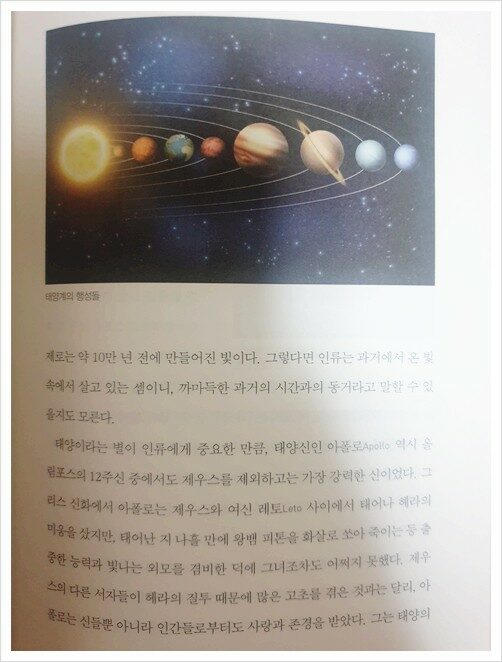

인간이 우주에 대해 알기 시작한 건 얼마되지 않았다. 인간이 달에 발을 딛고, 우주 탐사를 시작하기 전까진, 밤하늘은 신비롭고 베일에 싸여진 미지의 세계였다. 이런 매력적인 하늘을 보고 미술가들은 상상의 나래를 펼치지 않을 수 없었을 것이다. 그 덕에 우리는 예술품 속에 담겨진 신화와 여러 이야기들을 느낄 수 있게 되는 것이다. '그림 속 천문학'은 당시 미술가들이 어떻게 우주를 보고 느꼈는지, 또 어떻게 표현했는지 상세히 설명해주고 있다.

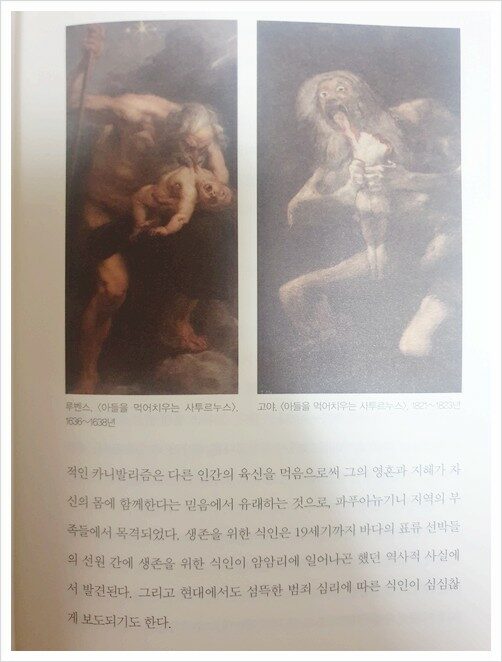

태양계에 있는 각 행성마다 신의 이름이 붙여져있다. 목성은 제우스, 금성은 비너스처럼. 예술가들이 행성을 어떤 신에 빗대었고 어떻게 생각했는지 현재 과학과 비교해보면 그 유사성에 놀랍기도 하다. 그 중 흥미로웠던 건 토성의 이야기다. 토성에 붙은 신의 이름은 사투르누스, 다른 말로 크로노스이다. 공전속도가 매우 느리고 춥고 어두운 행성인데 노화와 죽음, 무력감을 상징하는 시간의 신인 크로노스의 음산한 모습과도 비슷하다.

크로노스 얘기 중 유명한 이야기가 있을 것이다. 바로 자기 자식에게 왕좌를 빼앗긴다는 예언을 듣고 자식들이 태어나는 족족 먹어버린다는 다소 잔인한 이야기이다. 이 이야기를 그린 루벤스와 고야의 작품도 끔찍하고 잔인하게 표현되어 있는데 특히 고야의 그림은 신화의 상징성 이외에도 카니발리즘에 초점을 둔 것이라고 한다. 다른 인간의 육신을 먹음으로써 그의 영혼과 지혜가 자신의 몸에 함께한다는 믿음에서 유래하는 것이라고 하는데 실제 고야가 그 의미를 녹아냈는지, 전쟁을 통해 느낀 광기와 폭력, 악을 표현하려 했는지는 알 수 없다. 늙고 고요해보이면서 공포스러운 거대한 폭풍을 품은 토성의 모습이 고야의 그림과 유사점이 많은 것도 흥미로운 부분이다.

태양계에 신화의 모습을 붙여놓은 것도 흥미롭지만 미술가들은 행성 외에도 다른 것들을 그림에 그려넣었다. 이는 현대인인 우리 눈으로 보기에도 아리송하다. 아르트 데 헬데르의 '그리스도의 세례'나 카를로 크리벨리의 '성 에미디우스가 있는 수태고지'에는 너무도 확연하게 UFO의 모습이 그려지고 있다. 이들은 외계인을 만나본 것일까? 이견으론 하늘에 빛나는 원반 형태가 성령을 상징하는 것뿐이라고 한다.

작품 속에 그려진 장치는 그려넣은 미술가 본인만이 알 수 있기에 매력적이고 재미있는 것이 아닐까? 하늘은 미술가에게 상상의 나래를 펼치는 배경이자 신의 존재를 보여주는 신비롭고도 위대한 공간이었을 것이다. 하지만 이는 현대에도 다르지 않다. 여전히 우주는 우리에게 무한한 가능성을 주고 신비로운 존재이다. 심지어 과거에 그려진 그림 속 하늘의 모습도 우리에게 궁금증을 던져준다는 것도 재미있다. 미술가들이 남긴 그림을 통해 우주의 모습을 상상하고 느껴볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다.