입이

열리는 순간부터 따스한 기운이 온 몸을 돌아 살포시 내 온 몸을 안아주는 이름.

아이의

작은 입에서 터져 나온 한 마디에 세상을 다 얻은 듯 황홀함을 선물하는 이름.

그

이름은

내

입에서 아이 입에서

세상에

첫 발을 내딛을 때 터져 나온 한마디

“엄마”

아이와

도서관에서 이순원 선생님의 “어머니의

이슬털이”와

첫만남을 가진 날,

책을

다 읽고는 표지를 한참동안 바라보고 있어서 살짝 물었어요.

“어때?

어떤 느낌이 들었어?”

“슬프기도

하고 기쁘기도 해.

그런데

엄마, 이슬털이가 뭐야?

하고

되물어오네요.

이슬털이?

그건…

그렇구나,

우리

아이는 지금껏 도시에서 살았구나.

도시에선

이슬을 느끼고 이슬을 밟을 일이 없구나.

이슬로

인해 바짓단이 살며시 젖어오는 그 서늘함을 느껴보지 못했구나.

“이슬털이가

뭔지 몰라서 표지를 한참동안 쳐다본거야?”

“아니,

그냥.

따듯해서.”

“따듯했어?”

“응.

아들은

이제 학교 잘 갈 거야.

엄마에게

고맙기도 하고 미안하기도 하거든.”

이슬털이가

뭔지 아는 엄마와 이슬털이가 뭔지 모르는 도시의 아이는

오롯이

엄마라는 이름으로 공감하고 함께 느낄 수 있었어요.

작년

늦가을,

북극곰에서

주최하는 북콘서트에서 이순원 선생님과 송은실 선생님을 뵈었어요.

만남을

갖기 전,

두

분 선생님의 정성이 담긴 “어머니의

이슬털이”를

만난 뒤라 그런지

두

분의 얼굴에서 어머니도 보였고, 아들도 보였고,

아들의

옆에서 응원가를 불러 주듯 꼬리를 흔들어주며 곁을 지켜주는 하얀 복슬강아지의 장난끼 어린 모습도 보여서

만남이

이루어지는 시간 동안 참 따듯하고 편안했던 기억 한조각을 갖고 있지요.

이순원

선생님은 강릉에서 유년시절을 보냈다고 하셨어요.

물론

학교를 빠지는 날도 여러 날이라고 하고.

학교로

가는 척 집을 나와 뒷산에 모신 할머니 산소로 올라가 하염없이 이야기하고

낮잠을

자기도 하며 많은 생각을 하였다고 해요.

아마

그 때의 이야기와 자유 그리고 자연이 지금의 이순원 선생님을 만들어 냈으며,

지금

우리 두 손에 놓이는 따듯한 그림책을 세상에 펼쳐보이게 하신 바탕이 된 것 같아요.

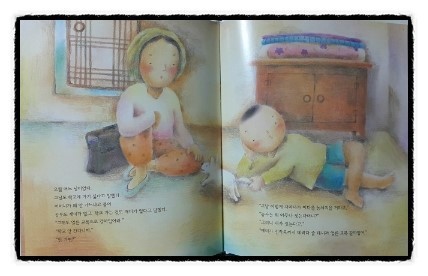

오늘도 아들은 학교에 안 간다고 이런저런 핑계를 대며

아랫목을 차지하고 누워 버티기 시작하지요.

엄마의 답답한 심정은 처음부터 관심 없노라고 말해 주듯 얼굴엔 잘못한 기색조차 찾아볼 수가

없으며

이 핑계 저 핑계로 둘러보지만 뾰족한 이유가 있지

않기에 본인도 참 머쩍어 보이네요.

민망한 마음에 엄마 품으로 가려는 강아지 꼬리를 잡아

보지만 강아지는 쉬이 잡혀주지 않지요.

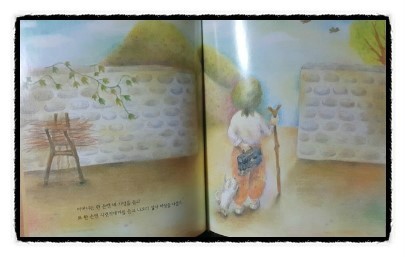

엄마는

지겟작대기와 아들의 책가방을 들고 교복을 입고 나올 아들을 기다려 주지요..

뒷짐진

엄마의 등에서 고집을 부리는 아들을 어찌 학교로 보낼까 하는 걱정이 묻어나고,

쉬이

꺾어지질 않을 듯 고집스러우면서 멀리 내다보며 아들을 기다리는 여유가 함께 느껴져

달려가

폭 안으며 미안하고 잘못했다고 말하고 싶어지네요.

엄마는 앞장서서 질퍽하고도 물기 많은 이슬을

지겟작대기로 털고 당신 몸으로 맞아가며 산길을 걸어요.

아들은 엄마의 뒤를 따라 걸으며 엄마의 발자국을 따라

걷지요.

아들 옷이 조금이라도 덜 젖었으면 하는 엄마와

질퍽이는 길을 걸으며 가기 싫은 학교를 가야만 하는

불만투성이 아들이 산길을 걸어요.

이제 곧 신작로가 나오네요.

엄마는 가슴 속에 품고 있던 새 양말과 새 신을

신겨주지요.

엄마의 품에 있던 양말은 얼마나

따스했으며

엄마의 깊은 마음을 알게 된 아들은 얼마나

죄송했을까요.

그럼 엄마는 어땠을까요?

엄마는 군소리 없이 신발을 신고 학교를 향하는 아들의

뒷모습이 마냥 고맙기만 했을거에요.

우리

엄마는 항상 일을 하시고 항상 바쁘셨어요.

엄마에게

할 얘기가 있으면 부엌으로 빨래터로 엄마 뒤를 따라가야만 했으니까요.

그리고

내

이야기를 듣는 중에도 엄마의 손은 노는 법이 없었어요.

그랬던

엄마가 처음으로 쉬게 된 어느 겨울날,

엄마는

중학생이 된 나에게 도시락 배달을 자처해주셨어요.

보온

도시락도 있었고,

난로에

양은도시락을 올려놓고 데워먹을 수도 있었던 그 때,

엄마는

갓 지은 밥에 김치를 볶아 밥 아래 깔고 참기름과 깨를 뿌려 가슴에 안고

점심시간에

맞춰 학교 정문 앞에서 나를 기다려주셨어요.

나는

선생님과 인사를 나눔과 동시에 교실에서 뛰쳐나와 뜨끈뜨끈해서 맨손으로 잡기도 힘든 도시락을

엄마처럼

가슴에 품고 교실을 향해 전력질주를 했지요.

그

때의 그 따스함과 그 고소한 참기름 냄새는 결코 잊을 수가 없어요.

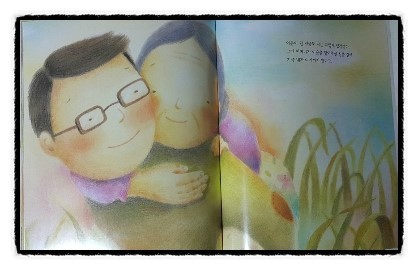

두

아이의 엄마가 되어 아이들을 위해 식사를 준비할 때 엄마가 문득문득 떠올라요.

그

때 그 시절, 엄마는 얼마나 고되었을까.

왜

한 번도 힘들다 도와달라 말씀하지 않으셨을까.

엄마였기

때문이겠지요.

"엄마"라는

따듯한 이름을 오래도록 가슴에 묻어두고픈 날입니다.