-

-

샤넬, 미술관에 가다 - 미술 속 패션 이야기

김홍기 지음 / 미술문화 / 2008년 5월

평점 :

구판절판

미술과 패션, 제게 참 낯섭니다. 낯선 두 분야가 <샤넬 미술관에 가다>란 책으로 만나 소근소근 그들의 이야기를 들려주고 있어요. 삶을 이야기하되, 옷의 관점에서 말이지요. 옷의 관점이라, 궁금증이 확 생깁니다.

왜 하필 옷일까요?

옷은 개인의 명예와 유혹을 드러내고 감춤과 드러냄을 통해 은밀한 욕망을 표현하기도, 허위와 과장을 끄집어내기 때문이랍니다. 먹고, 입고, 자는 것 중 옷이라....저자 김홍기 소개를 보니 당연해 보이네요.

"그림을 보며 읽는 일이 제2의 습관이 된 남자. 원래는 앙드레김 같은 패션디자이너가 되고 싶었다. 그러나 의상학과에 두 번 낙방한 후, 안 되는 얼굴이지만 배우가 되어보잔 심산으로 연극영화과가 있는 동국대 경영학과에 꼴찌로 입학. 최소 학점만 이수하며 과 친구들에게 왕따를 당함. 졸업 후 '10년 후에도 여전히 튀고 싶다'는 (주)신세계의 모집공고문 속 시크(chic)한 남자 모델이 나의 모습이 될 거라 믿으며 입사에 도전, '다행히' 합격하여 아동복 상품기획과 구매업무를 담당했다. 이 시절 패션 공부를 하며 복식사에 재미를 붙였고, 이 경험은 뒷날 한국 최초로 미술사와 복식사를 결합한 책 <샤넬 미술관에 가다> 집필로 이어짐.

입사 초기 꿈꾼 시크(chic)는 온데간데없고 시크(sick)해진 건강과 문학적 감수성을 되찾기 위해 퇴사를 감행, 뉴질랜드로 무작정 1년 코스 여행을 떠남. 그곳에서 빙하를 세 번 타고 번지점프를 열두 번 함. 새벽에는 발레학교를 다니며 둔감해진 신체 감각을 찾고, 저녁에는 아름다운 자연을 사진에 담음.

다음 포털에 [김홍기의 문화적 제국]이라는 블로그를 운영하며 미술과 패션을 테마로 한 글들을 씀. 세계 민속복식을 테마로 각 나라의 문화적 코드를 '캐발려' 보려는 야심찬 계획을 갖고 있다.

다음 블로그 http://blog.daum.net/film-art "

이 책의 주인공은 빅토리아 시대(1837~1901) 그림에 등장한 패션이에요. 기존 미술사에 복식사 시각을 더해 생생하게 잘 풀어냈습니다.

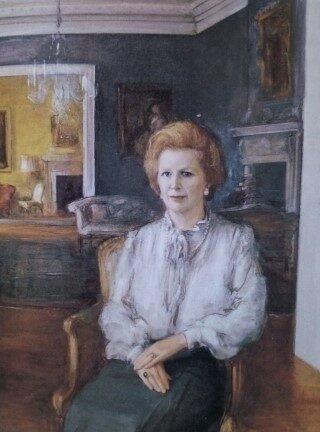

'나를 완성한 패션' 에선 철의 여인이라 불리는 마거릿 대처가 나와요. 벽돌 하나하나를 쌓아 집을 지어가듯 꾸준하게 한 길을 가는 그가 보이지 않나요? 만약 이 그림의 옷이 집시풍이나 힙합풍, 하늘하늘 드레스풍이었다면 영 어색했을 거에요. 이렇듯 패션은 나를 완성하는 방점입니다.

로드리고 모이니한 <마거릿 대처 수상> 1983

'시대를 움직인 패션' 에선 터키풍 유행으로 유럽여성들이 바지를 입을 수 있게 된 것, 중국취향의 시노와즈리, 일본풍의 자포니즘 등을 그림을 통해 보여주고 있어요.

'유혹하는 패션', 은 제목답게 절 유혹합니다.

부채 언어로 읽는 작업의 정석, 로코코시대의 꽃단장기술 얘기에 눈이 커지고, 두 개의 얼굴을 가진 복식 얘기는 시선을 잡아 끌더군요.

여성의 신체는 감추면서도 드러내는 것이래요. 특히 강조하고 싶은 육체의 부분을 가림으로써 남자의 상상력을 자극하고, 드러냄을 통해 자기 현시의 욕구를 충족한다니.....(아, 강조하고 싶은 부분이 없는 저는 어찌해야 할지요)

'주제가 있는 패션'에서는 무수한 정보를 전달하는 일종의 거울인 '모자', 현대 남성의 군복인 정장, 사회의 아웃사이더를 표시하는 삼색 줄무늬 얘기가 나오고, 마지막 '화가가 사랑한 패션' 으로 그림과 옷의 이야기인 이 책이 끝납니다.

재미있는 두 부분을 소개할께요.

처음 톱 해트가 등장했을 때 사람들은 어마어마한 충격을 받았다 합니다. 길거리를 지나던 여자들이 기절하고 아이들은 고함을 지르고......하여 톱 해트를 만든 사람이 법정에 끌려가 벌금을 물었다고 하네요.

존 싱어 서전트 <리브스데일 경의 초상> 1902년

그리고 우리가 주위에서 흔하게 봤던 삼색 줄무늬는 바탕과 무늬를 구별하기 어렵다고 정직하지 못한 무늬, 즉 사탄의 무늬라 불려졌다네요. 이러한 전통이 오늘까지 이어져 죄수복에 줄무늬가 들어가게 되었다 합니다.

루카스 크라나흐 <성 캐서린의 순교> 1508년경

원래 패션에 관심이 많던 저자는 인생이 뜻한대로(?) 풀리진 않았으나, 생업을 통해 경력을 쌓아 미술과 패션이라는 신선한 접목을 해낸게 아닌가 싶어요. 그래서 다소 생소한 '국내 패션 큐레이터 1호'가 됐다지요.

가끔은 지겨운 밥벌이지만, 생업에서 자신의 관심분야를 살리려는 생각은 여러모로 기특할 겁니다. 당장....저는 어떨까 생각해보지만, 어휴, 난감합니다.

이 책을 읽어도 지금 우리 시대를 움직이는 패션, 유혹하는 패션...을 말할 재간이 없지만, 나를 완성하는 패션에 대해선 한마디 할 수 있을 듯 싶어요.

집에 가족 나들이한 사진이 쌓여 있어요. 배경도 다르고, 아이들 얼굴과 키도 다르지요. 근데, 사진 속 제 옷은 매년 똑같아요. 봄, 여름, 가을, 겨울....계절마다 전 제복을 입고 있군요!

이것이 '나를 완성하는 패션'이라 부를 수 있을까요?

일상성이 엿보이는 '책과의 일상', 블로그명처럼요?

다시 읽은 날 2012. 6. 18 by 책과의 일상

http://blog.naver.com/cjiim