아직 대학생인 나는 한 달에 한 번, 용돈을 받기 위해 아빠에게 전화를 건다. 딸이지만 살가운 대화를 하기가 어색한 부녀(父女) 사이에 '돈' 소리가 오가면 가슴이 시멘트로 덮힌 듯 막막해진다. 목구멍에서 뭉클하게 비어져 나오는 내 '미안하다'는 말에, 아빠는 수화기 너머에서 손사래를 치며 '아니다'하고 얼른 대답한다. 그러면 나는 내가 마치 맡겨둔 돈을 찾는 사채업자처럼 느껴져 괴롭다.

합법적으로 돈을 뜯는 딸에게 정기적으로 돈을 납부하기 위해 아빠는 수십 년의 세월을 지금까지 일터에서 보냈다. 농사는 한순간도 쉴 수 없는 중노동이라 아빠는 비 오는 날도 제대로 쉬어본 적이 없다. 나는 가끔, 우비를 쓰고 비닐 하우스를 고치는 아빠를 바라보며, 당신의 노동은 언제쯤 끝날 수 있을까, 생각했다. 내가 취직하면? 결혼해서 애를 낳게 되면? 노인 연금을 받는 나이가 될 때? 나는 두 주먹으로 비닐하우스를 고정하는 끈을 잡아당기는 아빠의 일그러진 얼굴을 보며 당신에게도 언젠가 꿀 같은 '휴식'이 오길, 숨죽여 기도했다.

그러니까 나는, 실직하고 집에서 백수 신세가 된 진서의 아버지가 부러워야 했다. 아내가 돈을 벌고, 자신은 사랑하는 딸과 하릴없이 떡볶이나 먹다가 저녁에는 드라마를 보면서 하루를 보내는 그의 일상은 '휴식'이 아닌가. 허나 나는 덜컥 겁이 났다. 삶을 이루던 조각이 한순간 부서져 버린 남자를 보고 있는 것은 괴롭고, 두려운 일이었다. 내가 바랐던 것은 아버지의 '휴식'이지, '상실'이 아니었다.

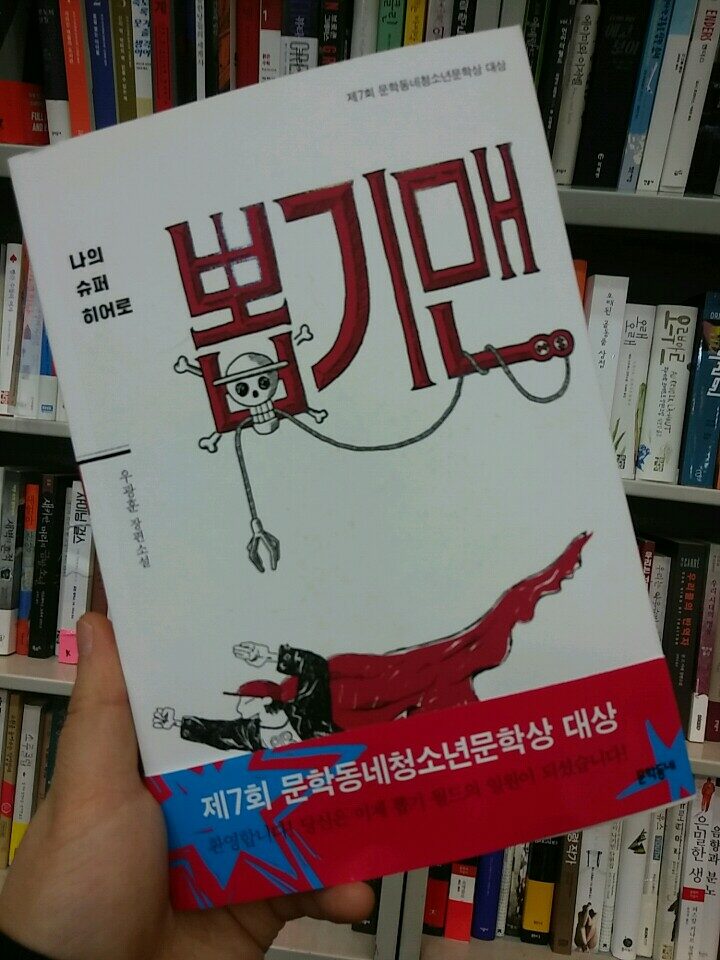

그래서 진서의 아버지가 잡동사니가 가득 든 뽑기 상자에 매달려 영혼이라도 팔 듯 몰두하고 있는 장면을 볼 때마다 나는 그 뒤에 있는 거대한 슬픔을 느낄 수가 있었다. 무작정 닥쳐버린 그 낯설고 지루한 시간들을 견뎌내기 위해 몸부림치고 있는 그를 그냥 꽉, 안아주고 싶었다.

나의 당신처럼, 진서의 아버지가 사는 세상도 부당하고 가혹한 곳이었다. 하늘 아래, 진짜 선물을 주기 위해 만들어진 정직한 뽑기 기계가 없는 것처럼, 그네들은 '돈'으로 점철되어진 사기의 세상에서 때론 어깨가 부서질 듯 숄더 어택을 해서라도, 살아남아야 했던 것이다. 한 번이라도 그 기계를 이겨보기 위해 고군분투하는 진서 아버지의 노력을 보면서 아, 나의 아버지도 그렇게 살아왔구나, 하는 생각에 가슴이 탁, 막혔다. 그리고 마침내 싸구려 라디오며, 피규어를 잔뜩 뽑아내면서 기뻐하는 진서 아버지가 실은, 울고 있었음을, 나는 내 아버지의 무뚝뚝한 얼굴을 떠올리며 깨닫게 된 것이다.

어쩌면 내 아버지는 지금, '아픈 것'이 아닐까. 진서의 어머니가 뽑기에 열중하는 남편을 보며 말했듯, 묵묵히 밭을 갈고, 뱃일을 나가는 아버지의 그 쉼없는 '몰두'는 당신의 맘 속 어딘가가 병들었다는 신호가 아니었을까. 아버지의 젊은 시절, 푸르른 꿈을 쉽게 상상할 수 없던 나는, 아버지가 자식을 위해 항구에 매어 놓은 그 '꿈'이 어떤 것이었을지, 가늠해 보았다. 자식들은 무거운 추처럼 아버지에게 매달렸다. 그리고 그가 '꿈'을 향해 가는 발걸음을 멈추게 했다. 그리 생각하면 가슴이 미어지는 것이다.

아버지가 묵묵히 삶의 무게를 견뎌오는 동안, 나는 무얼했나. 나는 소설 속의 주인공 진서처럼 아버지의 버팀목이 되어줄 수 있을까. 진서의 어머니처럼, 외로운 가장의 등을 꼭, 안아줄 수 있을까. 소설을 덮은 뒤, 나는 이 대구 어딘가에 진서네 가족이 진짜 살고 있을 것 같은 생각에 사로잡혔다. 그 따뜻한 모습을 떠올리며, 아버지께 전화를 걸었다. 나는 잘 있어요, 아빠. 아빠, 밥 먹었어요? 아빠, 아프지 마세요. 아프지 마세요...