-

-

보이지 않는 말들

천경우 지음 / 현대문학 / 2019년 12월

평점 :

이 글에는 스포일러가 포함되어 있습니다.

예술가는 아니지만 디자인을 전공하고 업으로 삼아 직장생활을 했다. 당시엔 디자이너들끼리 암묵적인 합의가 있었다. '절대 원본 파일을 요구하거나 작업 방법을 묻지 않는다.'

원본을 공유하지 않는 건 저작권의 문제도 있지만 작업과정이 드러나는걸 꺼리기 때문이기도 했다. 붓으로 그린 그림과는 달리 컴퓨터로 작업한 그래픽은 원본파일이 있으면 시작부터 끝까지의 과정과 효과를 모두 볼 수 있기 때문에 나도 원본을 공유할 때 어쩐지 패를 다 들킨 것처럼 창피했다. 어렴풋하게나마 연예인과 예술가들의 심리가 느껴졌다.

'그래서 예술가들은 그렇게 베일에 쌓인채 활동하는걸까? 자신이 탄생시킨 '작품'을 위해? 연예인들이 작품을 위해 '신비주의'를 고수하는 것처럼?' 어쨌든, 《보이지 않는 말들》의 천경우 교수는 20여년간 선보인 퍼포먼스를 엮어 틀을 깼다.

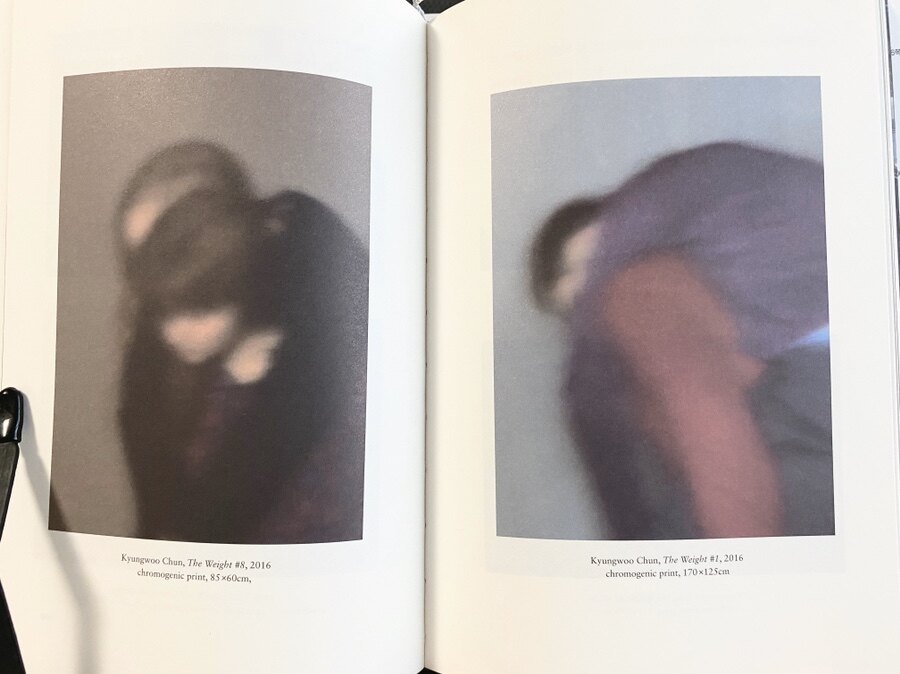

저자는 주로 정형화되어 있지만 개인마다 다르게 느낄 수 있는 것들을 주제로 삼았다. 시간, 공간, 무게... 수치상으로 정확하게 표시할 수 있고 여럿과 나눌 수 있는 것들이지만 사람들은 같은 틀 안에 있을지라도 무한한 것들을 공유할 수 있다.

똑같은 3.3m²도 누군가에겐 불편하지만 누군가에겐 안락할 수 있다. 개인의 누적된 경험에 따라 다르게 쓰이고 느껴진다. 똑같은 2020년 1월 12일 12시지만 누군가에겐 고통스럽고 누군가에겐 행박한 시간이 되고 있으니 우린 '같은 시간'을 공유한다고 할 수 없겠다. 여기서 파생되는 갈등, 의구심, 의심, 이해, 배려, 존중, 다름, 불편한, 기쁨 등 모든 걸 느낄 수 있는데 한번에 느껴지는게 아니라 나의 태도에 따라 그 때 그 때 다르게 와 닿는다. 작품은 그대로인데 말이다.

"우리의 삶은 누군가와 연결된 무게와 제한적인 시간으로부터 마침내 그 형태를 찾아간다. 그 무게는 짐이기도 하고 안정감이기도 하다. 존재의 밀도에 상응하는 적당한 무게를 갖는다는 것은 얼마나 어려운 일인가."

무표정한 사람들이 무슨 이유에서 가깝게 앉아 기다리는건지. 차례 차례 떠나는 사람은 무얼 향해 가는지. 남은 이들은 무얼 기다리고 있는건지. 누구의 번뇌도 가볍게 취급할 수 없다. 앉아있는 곳에서 잠시 폰을 내려놓고 주변을 둘러보면 사뭇 사람들이 다르게 느껴진다. 너무 쉽게 그리고 자주 침범한 '보편적(혹은 타인의) 삶에 대한 속단과 편견'을 다시 되돌아보았다.

내 한 몸도 살기 힘든 세상이기에 남을 돌볼 수가 없는 것이 아니라, 서로를 돌보지 않았기 때문에 내 한 몸도 건사하기 힘든 세상이 된 것이다.

- 장혜영, <어른이 되면>

《보이지 않는 말들》을 보고 생각이 바뀌었다. '민낯이 더 아름다운 이게 진짜 예술이구나.' 현대미술을 다시 보게 되었다. 솔직히 예술가 본인이 아닌 다른 사람들의 해석은 아름다움이나 의미를 덧씌우는 것 같단 의구심이 늘 있어왔다. 나의 경우엔 이 의심이 미술을 즐기는데 걸림돌이 되어왔는데 얹힌게 내려간 듯 속이 시원하다. 감춰놓았던 비밀을 드러내 한결 친근하게, 적극적으로 다가와 준 천경우 예술가께 감사와 존경을 표한다.