-

-

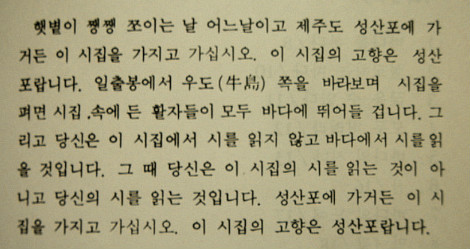

그리운 바다 성산포 ㅣ 우리글대표시선 12

이생진 지음 / 우리글 / 2008년 11월

평점 :

구판절판

2년 전 겨울, 섬에 대한 열병을 크게 앓았었다. 오매불망 섬에 대한 그리움으로 안절부절. 그럴때 마다 이생진 시인의 '그리운 바다 성산포'를 껴 안고 살았다. 당장 떠나면 되었을 것을, 왜 그 때는 속앓이만 하고 있었을까. 이 시집을 구입한 것은 약 20여 년 쯤 된 듯하다. 그래서 해진 쪽은 투명 테이프를 붙여서 읽곤 하였는데. 책꽂이에 늘 서 있는 시집. 이 시집을 재발견하게 된 것은 10여 년 전의 한 토막 추억때문이다.

그때도 12월 쯤해서 겨울의 우도를 찾은 적이 있다. 난생 처음 섬에서 섬을 찾은 것인데 그때의 숨막히는 황홀감은 지금도 잊을 수 가 없다. 그런데 우도 닿는 배에 승선을 하고나서부터 비가 내리기 시작한다. 제주도의 날씨는 변덕스러우니까, 금방 그치겠지 했다. 일찍 해가 져서 우도 어느 마을에 숙소를 정하고 잠깐 마을을 한 바퀴 돌고 돌아온다. 바다는 내일 아침 만나기로 하자. 마음놓고 실컷 보기로 하자. 그러나.......,

맨 먼저/나는 수평선에 눈을 베었다/그리고 워럭 달려든 파도에/귀를 찢기고/그래도 할 말이 있느냐고 묻는다/그저 바다만의 세상 하면서/당하고 있었다/ 내 눈이 그렇게 유쾌하게/베인 적이 없었다/내 귀가 그렇게 유쾌하게 찢긴 적이 없었다// (38 수평선)

밤부터 아침까지 폭풍우에 싸인 우도의 바다. 창문을 통해 멀리 내다본 바다는 포도빛깔이었다. 붉은 포도빛. 지금까지도 나는 그런 바닷빛깔을 본 적이 없다. 정말 붉은 포도주빛깔이었을까. 나의 착시현상은 아니었을까. 더 자세히 봤어야하는데, 신비스러움과 함께 엄습한 두려움. 더 이상 바다와 눈을 마주칠 수가 없었다. 비가 그칠 생각을 하지 않으므로 바다구경은 물건너가고 일단 우도를 떠나야했다. 출렁이는 배 안에서의 공포. 그것이 우도에 대한 기억의 전부다. 항상 아쉬운 생각. 우도 바다에 대한 갈증. 그래서 꺼내본 것이 '그리운 바다 성산포' 갈증으로 숨이 막힐 듯 당장 해갈이 필요했다.

돈을 모았다/바다를 보러간다/상인들이 보면/흉볼 것 같아서/숨어서 간다// (25 바다로 가는 길)

드디어 결행. 그렇게 2년 전 배낭을 꾸리고 우도를 목적으로 떠났다. 배낭 귀퉁이에 이 시집을 끼워 넣고서! 공항에 도착하자마자 성산포행 버스를 타고 성산 일출봉에 도착. 10년이 넘은 성산포의 모습은 참 많이도 변했다. 그때는 성산봉에 오르는 길이 철삯으로 되어있어서 어찌나 아슬아슬했던지. 지금은 반듯반듯한 돌계단으로 단장을 하고 수많은 관광객을 맞고 있다. 성산일출봉 꼭데기서 바라다 보이는 장엄한 우도. 또 우도 예찬이 시작된다. 틈나는대로 이 시집을 꺼내 읽었는데, 남들이 보면 대단한 문학인이나 등단을 앞 둔 시인정도로 생각했을지도? 얼른 내려가 우도로 가서는 하룻밤 머문다. 찬찬히 걸어도 보고 자전거를 이용하기도 한다. '그리운 바다 성산포'와 했던 심장 쿵쾅거리던 제주바다 여행.

성산포에서는/설교를 바다가 하고/목사는 바다를 듣는다/기도보다 더 잔잔한 바다/꽃보다 더 섬세한 바다/성산포에서는/사람보다 바다가 더/잘 산다// (2 설교하는 바다)

다시 또 겨울이 한창이다. 그 바다 그리움병이 도지려고 한다. 임시방편, 시집을 꺼내읽는다. 이겨낼 수 있을까? 아니 이겨낼 수 없기를! 머지않아 난 제주행 배낭을 꾸릴지도 모르겠다. 제발 그러기를.......,

바다에서 돌아오면/가질것이 무엇인가/바다에선 내가 부자였는데/바다에서 돌아오면/가질 것이 무엇인가/바다에선 내가 가질것이 없었는데/날아가는 갈매기도/가진 것이 없었고/나도 바다에서/가진 것이 없었는데/바다에서 돌아가면/가질 것이 무엇인가// (81 바다에서 돌아오면)