-

-

집으로 가는 길 ㅣ 비룡소의 그림동화 244

미야코시 아키코 글.그림, 권남희 옮김 / 비룡소 / 2016년 10월

평점 :

아이가 태어나고, 일을 시작하면서 밤은 나에게 가장 중요한 시간이 되었다. 하지만 회사는 나의 밤을 야금야금 빼앗아서 갔고, 아이는 나의 품을 한없이 찾았다. 작년만 해도 자는 시간 뺀 나머지 시간을 회사 일과 육아로 보냈던 나는 결국 지난 달에 회사를 그만두고 아주 작은 출판사로 옮겼다. 그곳은 다행히 일 양이 적은 편이다. 덕분에 퇴근 시간이 다가오면 밤에 기대로 살짝 마음이 들뜬다. 추위도 잊은 채 오늘 밤엔 무얼 하며 보내지 골몰하며 버스를 기다릴 땐, 기대감이 최고조로 오른다. 집에 도착하기까지 삼십 분도 채 걸리지 되지 않지만, 그 짧은 시간이 참으로 달콤하다. 하루 중 편안하게 사색할 수 있는 시간이자, 유일하게 혼자 있는 시간이기도 하다. 아이에게 필요한 물건들을 꼽아보기도 하고, 어떤 책으로 어떤 글을 쓸지 생각도 하고. 소식이 뜸한 친구에게 안부 전화를 하기도 한다. 때론 낮 동안 말 못하는 동물로 산 것처럼 하늘을 보며 혼잣말을 쏟아내기도 한다. 아무래도 어둠이 오면, 긴장이 풀어지고, 몸과 마음이 무방비 상태가 되어버린다.

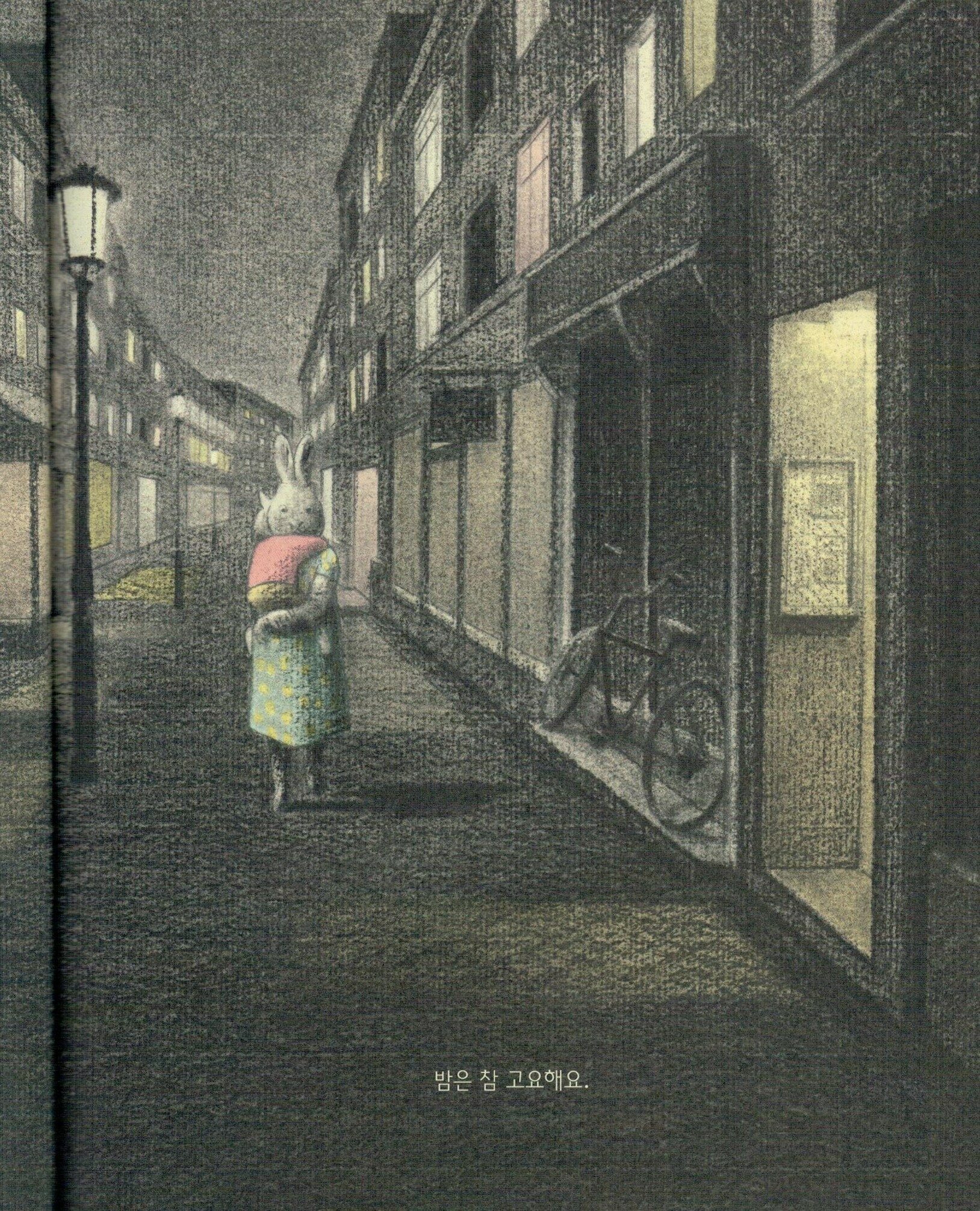

이때, 딱 읽기 좋은 책이 있다. 바로 미야코시 아키코의 <집으로 가는 길>이다. 어둠이 내려앉은 한적한 골목길에 아기 토끼는 엄마 토끼 품에 안겨 집으로 돌아간다. 품안에서 한껏 나른해진 아기 토끼가 바라본 밤의 첫 풍경은 가게가 문을 닫는 것부터 시작한다. 마치 의식의 세계가 문을 닫는 것처럼. 아기 토끼가 오감으로 좇은 밤은 질감 있는 흑색의 그림으로 펼쳐진다. 그리고 어둠 속에서 빛은 우리의 의식을 깨우지 않을 정도로 은은하다. 작가는 그림 속 의인화된 동물들의 표정을 그들이 어떤 기분 상태인지 쉽게 가늠할 수 있을 정도로 생생하게 그려놓았다.

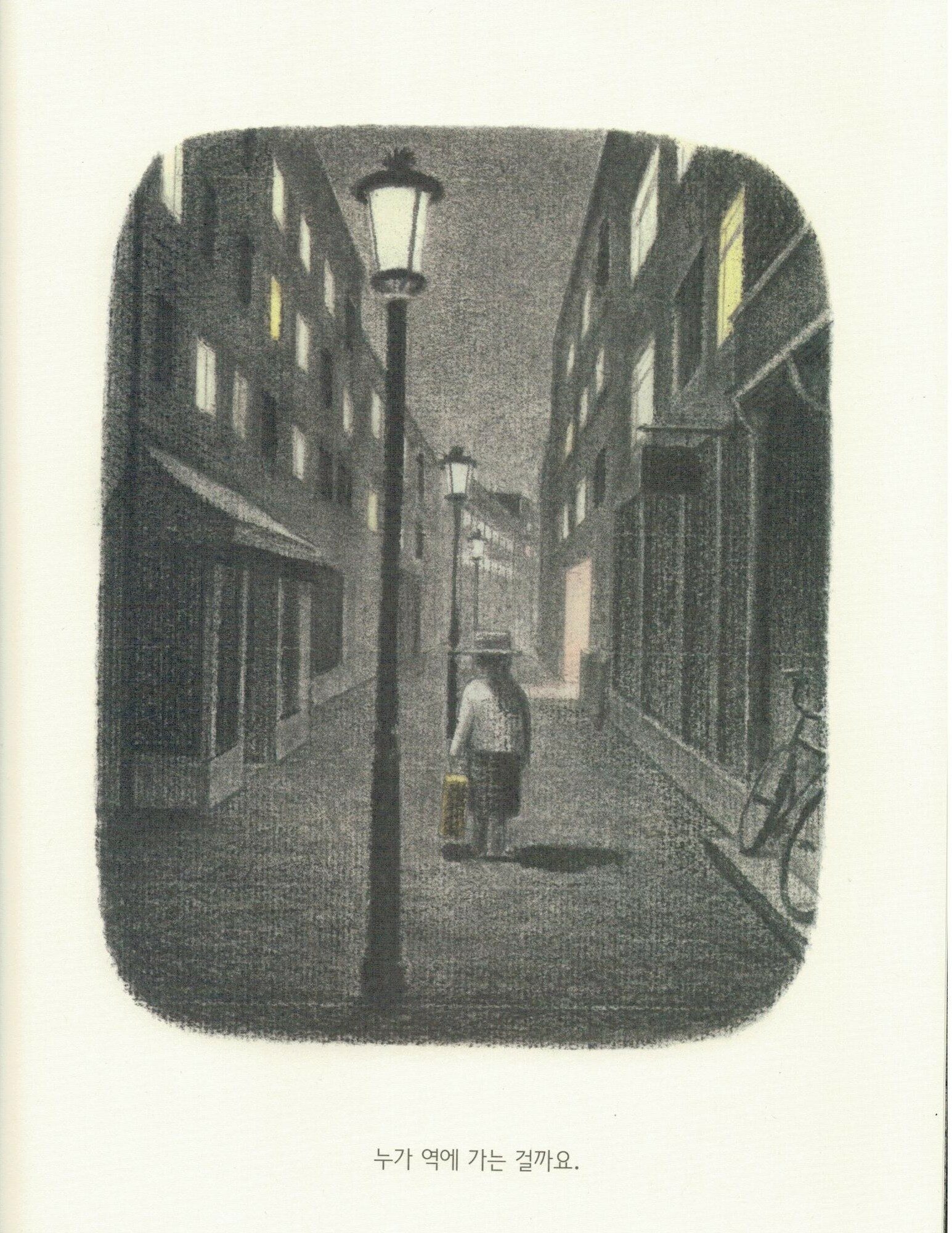

게다가 목탄을 뭉개고 문질러 표현한 까만 밤은 칠흑 같은 어둠이 아니다. 덧칠해도 감출 수 없는 종이의 결은 미끈하고 끈적한 밤이 아니라 따뜻한 밤을 연출한다. 그렇게 표현된 밤은 장마다 새로이 등장하는 인물들의 사연으로 다양한 결을 드러낸다. 파티하는 사람들, 불을 끄고 깊은 상념에 잠긴 사람, 욕조에 몸을 푹 담그며 휴식을 취하는 사람, 책을 읽다 소파에 잠든 사람, 그리고 마지막엔, 집인지, 어디인지 목적지는 알 수 없으나 어딘가로 멀리 떠나는 사람까지. 어둠은 점점 뻗어 나가 이곳을 떠나는 사람의 모습까지 놓치지 않고 잘 포착한다. 깜깜해서 보이지 않는다고 변명했다간 여기선 통하지 않는다. 오히려 여기서 어둠은 빛 같다. 내 이웃의 사연과 감정까지도 세세하게 전달하고 있으니까 말이다.

이 책을 볼 때마다 느끼는 생각이지만, 아기 토끼가 엄마 토끼 품에 안겨 침대에 잠이 드는 과정은 우리의 탄생 과정을 떠올리게 한다. 엄마 품이야말로 세상에서 가장 안전하고 믿을 수 있는 곳이다. 엄마 품에 안긴 아기 토끼의 모습은 꼭 뱃속 아기 같다. 하는 짓도 꼭 태아다. 우리는 엄마의 뱃속에서 열달을 지내다가 미성숙한 상태로 세상 밖으로 나온다. 우리의 최초의 집이었던 엄마의 뱃속에서 엄마 품으로 '집'을 옮기고. 우리는 엄마의 품만큼이나 편안하고 안전한 물리적인 공간인 '집'에서 생활한다. 그러나 '집'이라고 다 편안하고 다 안전할까. 누군가는 그런대로 만족하는 사람도 있을 것이고, 또 누군가는 결핍을 느끼고, 다시금 제 '집'을 찾아 떠나는 사람도 있을 것이다. 아마도 기차를 기다리는 그림책 속 인물은 그런 사연을 가진 인물일게다.

마지막 장의 글은 엄마의 자궁에서 태어나 각기 다른 다른 삶을 살아가는 우리들에게 왠지 위로의 말처럼 다가온다.

모두에게 오는 밤,

모두에게 다른 밤

집으로 돌아가

잠이 들어요.

잘 자요.