-

-

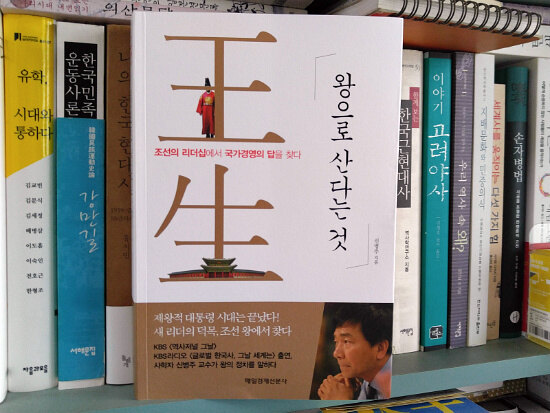

왕으로 산다는 것 - 조선의 리더십에서 국가경영의 답을 찾다

신병주 지음 / 매일경제신문사 / 2017년 3월

평점 :

구판절판

조선의 왕들의 치적을 담은 이 책은 태조의 함흥차사 이야기부터 시작한다. 조선이라는 왕조의 시작부터 피비린내나는 형제간의 골육상쟁이 일어났다. 태조 이성계는 이를 보다못해 함흥으로 가버리고 태종 이방원은 아버지를 부르기 위해 차사들을 보내지만 돌아오지 못한다는 이야기. 결국 태조가 돌아오지만 아들에게 활을 쏘려하기도 한다. 권력앞에서는 형제도 가족도 없는 비정한 일면이다.

조선은 왕권과 신권의 조화와 균형으로 500년간 나라를 유지했다고 한다. 이러한 점은 현대의 삼권분립과도 일맥상통하는 부분이 있다. 그러나 이 책에 나오듯 조선에 왕들은 세종이나 정조처럼 왕권과 신권의 조화를 이룬 임금들도 있으나 모든 임금들이 반드시 그랬던 것은 아니다. 태종이나 세조같이 힘으로 신권을 누른 임금이 있는가하면 반정으로 신하들에 의해 추대된 인조나 초기의 중종, 그리고 철종으로 대표되는 세도정치 시기의 임금들 처럼 신권에 눌려있는 임금들도 있었다. 또한 신권에 반하여 내키는대로 행동했다가 왕위에서 쫒겨난 연산군이나 광해군도 있었다.

조선의 왕들에게서 얻을 수 있는 리더의 조건은 무엇일까? 첫째로 건강이 아닐까한다. 수신제가치국평천하의 수신은 심신의 수양을 이야기하는데 여기에는 건강도 포함된다. 개혁군주인 정조도, 효명세자나 헌종도 모두 건강을 얻지 못해 자신의 치세를 제대로 펼치지 못하고 수명을 다했다. 물론 마음대로 조절하기 힘든 질병이나 과한 격무에 의한 질환들일 수 있겠으나 운동 등을 통한 기본적인 건강관리는 왕이 치세를 이어가는 첫번째 덕목이다.

두번째는 소통이다. 세종은 대립파였던 황희를 끌어안았고 천민이었던 장영실을 중용하는 등 폭넓게 인재를 썼고 세조는 신하들과 술자리를 나누며 만남의 장을 가졌다. 정조는 신하들과 편지를 주고 받으며 비속어를 하기도하고 화성행차를 통해 백성들의 이야기를 들어주기도 하며 왕권을 과시했다.

세번째는 개인적인 능력이다. 세종이나 정조는 학자군주로써 이름나있고 신하들을 휘어잡을 정도의 능력을 지니고 있었고 이와는 반대로 어린 왕들이나 철종같이 배움이 없이 왕이 된 사람들은 신하들에게 휘둘려 세도정치같은 어지러운 세상을 맞이한다.

네번째로 주변을 보는 외교적인 눈을 가져야한다. 주변 열강들의 상황을 제대로 인지하지못한 경우가 많다. 선조나 인조, 고종까지 강성해지는 외부세력을 제대로 보지못하여 침략을 당하는 경우를 반면교사로 삼아야한다. 반면 광해군은 선조대의 왜란을 겪고 주변국들의 사정을 알고 국내의 친명여론에도 불구하고 중립외교를 펼쳐 현대에 재평가를 받고 있다.

이 책에서 특히 강조되는건 숙종의 치세이다. 숙종부분은 영조나 정조와 함께 그 내용이 비교적 상세히 나온다. 영정조 시기의 기반을 닦은 군주로써 인현왕후와 장희빈에 휘둘린 군주가 아닌 왕의 적장자라는 신분적 정통성으로 송시열을 사사하고 환국을 주도하여 탕평책을 시작한 왕으로 그려지고 있다. 또한 사육신의 사당이나 이순신의 현충사와 같은 충신들의 사당이나 명나라의 유교문화를 계승하는 의미의 대보단을 세우고 상평통보를 유통시키기도 했으며, 국방을 강화하고 지도를 제작하고 청과 백두산 정계비를 세워 영역을 확정하였다.

조선의 왕들의 정치가 현대에 있어서도 적용된다는 점에서 역사는 반복된다는 말을 다시금 생각하게 하는 책이었다.

<이 서평은 거인의 서재를 통해 매일경제신문사로부터 도서를 제공받아 쓰여졌습니다.>