-

-

메이블 이야기

헬렌 맥도널드 지음, 공경희 옮김 / 판미동 / 2015년 8월

평점 :

메이블 이야기는 겉으로 보기에는 한 여자가 어릴적 꿈이던 매잡이를 어른이 되어 실행하는 이야기를 담담하게 써 내려간 이야기였다.

딱히 줄거리라고 이야기 하기에 시간의 흐름과 중간 중간 나오는 화이트라는 사람에 대한 저자의 감정변화 때문에

순서대로 이야기 하기는 어렵지만 짧게 이야기 하자면

메이블이라는 참매를 직접 데려가 훈련시키고 메이블과 함께 살아가면서 아버지를 잃은 아픔 가득한 삶에서

메이블과 함께 자신을 아버지, 화이트 돌아보면서 상실감과 좌절감을 치유해 나가는 저자의 처절한 내면의 싸움을 담담하게 써 내려가다 결국 저자는 마음의 슬픔은 사랑으로 변해 메이블과도 헤어질 수 있게 된다.

처음에 읽으면서 매 이야기인데 매 이야기가 거의 나오지 않는지 의아했다.

메이블 이야기라며 매 이야기부터 해야 하는거 아닌가...라며 말이다.

하지만 왜 그녀가 매를 길들여야 하는지 알 수 있는 중요한 내용이었다.

사실 이 책을 읽기전 나의 기대는 매사냥을 어떻게 하는지 어떻게 길들이는지 자세히 알 수 있을거란 것이 대부분이었다.

물로 이 책에서 저자가 매를 훈련시키고 매사냥을 하는 것을 자세히 묘사하는 것을 볼 수 있었다.

책에서 저자가 말하듯 매에게 사냥을 못하게 한다는 것은 아이들에게 놀지 못하게 하는 것이었다. 그렇기에 이 부분이 중요시 묘사가 되지만 이 책에서 매와 저자와의 관계에서 중요한 것은 그것이 아니었다.

그 존재 자체가 저자에게는 의미였다.

저자는 그 새 자체 매 메이블을 통해 치유하지 못한 상처를 치유하고 커다랗게 흔들려서 어디로 갈지 모르는 삶에서 메이블을 통해서 구원을 받는 그 과정과 그녀의 마음의 변화가 너무나 중요했다. 왜나면 그 슬픔은 누구라도 겪을 수 있는 사랑하는 사람을 잃은 상실감의 슬픔이었기 때문이다.

그 구원받기 전의 혼돈과 괴로운 시간을 매라는 매게체로 슬픔과 괴로움을 화이트라는 작가의 삶을 살피면서 화이트를 향한 관심과 동정, 매에 대한 화이트의 글에 대한 불편함을 곱씹는 것 등은 거대한 상실감으로 놓치못하던 아버지와의 이별을 진정으로 내려놓는데 많은 도움을 주었다. 불편해 하던 화이트의 글들을 차차 이해하며 상실감과 괴로움, 슬픔을 내려 놓아가는 작가의 모습에 나도 모르게 가슴이 뭉클 해졌다.

특히 담담하게 자신의 상태를 (좋던 나쁘던 이상하던 끔찍하던) 자세히 담담히 써 내려간 그녀의 용기에 감동했다.

또한 자신이 원하는 것을 알기위해 고민하고 마음을 읽어가며 문제를 해결하기 위해 어려운 결정을 내리는 그녀의 모습이 부럽기도 했다.

올해들어 가장 체력적으로 힘든 한 주간 메이블 이야기를 읽으면서 나는 내내 나의 외할아버지를 생각했다...

시골에서 농사를 지으시면서 도시에서 방학때 마다 내려가는 손주들을 위해 그네를 메고 직접 잠자리채며 새총을 만들어주시던 자상한 할아버지.

내가 도시 아이면서도 자연을 사랑하고 하늘을 보는 여유를 놓치않게 해주셨던 분.

자글 자글 하고 까만 얼굴에도 보석처럼 빛나던 눈과 까칠한 새끼줄 처럼 거친손을 하셨지만 따뜻했던 외할아버지의 손이 생각났다.

동물들도 잘 키우셔서 동물들 돌보는 것도 알려주셨던 외할아버지.

내가 외국에 나가 있을때 아프셔서 걱정하실까봐 말씀도 못 드리고 갖다와서 말씀드리려고 했는데

그 사이 돌아가셔서 마지막 얼굴도 목소리도 듣지 못해 한동안 아니 아직도 생각만 하면 눈물이 나는 외할아버지.

(몽골에서 인부들이 선물로 준 몽골 책에 내가 자주 보던 새들의 사진이 있었다...)

그때 내가 있던 곳이 몽골이라 초원이라 이 책을 읽으면서 더욱더 할아버지가 생각났다.

메이블의 사냥을 읽을 때 마다 몽골에서 보던 매와 독수리등의 맹금류가 날아다니던 모습이 생각났다.

그 황량하고 처절하게 아름답던 초원과 가끔 슬프게 아름답던 하늘과 끝없이 펼쳐지던 야생화들의 모습이 눈앞에 다시 떠올랐다.

결국 책을 덮기 직전 쯔음의

그럼에도 시간은 흘러갔고 나름대로 조심스럽게 마법이 일어났다. 그리고 이제 손에 그 판지 조각을 쥐고 가장자리를 매맘지자, 모든 슬픔은 다른 것으로 변해 버렸다. 그것은 단출한 사랑이었다. 나는 판지 조각을 다시 서가에 넣었다. "저도 사랑해요, 아빠." 내가 속삭였다. p420

이 문장에 속수무책으로 눈물이 흘렀다.

다행이었다. 그렇게 그녀를 괴롭히던 그녀의 슬픔이 사랑이 됨에 안도가 흘렀다.

소설도 아니고 에세이도 아니었지만 유독 맘에 들던 문장이 많아서 읽으면서 내내 사진을 찍어두었다.

책이 예뻐서 차마 줄을 긋고 싶지 않았달까...

책도 오랜만에 보는 양장에 가름끈도 있는 예쁜 표지라 들고다니면서 읽으면서 뿌듯하기 까지 했다.

마음에 들던 문장들...

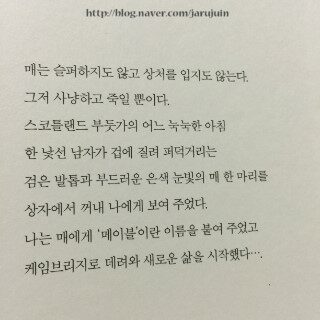

매는 슬퍼하지도 않고 상처를 입지도 않는다.

그저 사냥하고 죽일 뿐이다.

스코틀랜드 부듯가의 어느 눅눅한 아침

한 낯선 남자가 겁에 질려 퍼덕거리는

검은 발톱과 부드러운 은색 눈빛의 매 한마리를

상자에서 꺼내 나에게 보여 주었다.

나는 매에게 '메이블'이란 이름을 붙여 주었고

케임브리지로 데려와 새로운 삶을 시작했다....

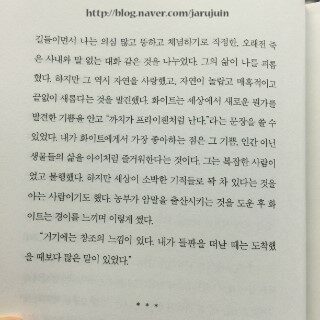

참매는 아주 작은 부분들도 생명력으로 끓어올랐다. 멀리서 보면 메이블 주위에 증기가 나와 휘감아 올라갔다가 모든 것을 살짝 뿌옇게 만드는 게 보일 것 만 같았다. 그렇게 메이블은 강렬하고 구체적인 생생함이 두드러졌다. 메이블은 내 상처를 태워 없애는 불꽃이었다. 매 안에는 후회나 깊은 슬픔이 있을 수 없었다. 과거도 미래도 없었다. 매는 오직 현재에 살았고, 그게 나의 피난처였다. 나는 매의 줄무늬 있는 날개의 움직임에 몰두하는 것으로 죽음에서 벗어날 수 있었다. 하지만 나는 매 안에 죽음이라는 퍼즐이 붙잡혀 있다는 것을, 그 안에 나 또한 붙잡혀 있다는 것을 까맣게 잊고 있었다.

"거기에는 창조의 느낌이 있다. 내가 들판을 떠날 때는 도착했을 때보다 많은 말이 있었다."

"사랑에 빠지는 것은 쓸쓸하지만, 그 상대가 시골일 때는 그렇지 않다."

화이트의 글들을 책 곳곳에 인용한 덕분에 나도 화이트라는 작가의 글이 궁금해 지기 시작했다...

이 것들 말고도 책의 내용중에 저자의 눈에 그린듯한 묘사들이 내 마음을 사로잡았다.

셜록이라던가 007에 나오것만 같은 풍경들...

내가 나무를 심던 몽골이 연상되는 풍경들....

매의 사냥모습은 정말 눈에 그려지는 듯 했다.

사진 한 장 없는 글이었지만 내 눈앞에는 영국의 중세 매사냥의 모습도 마법의 숲도 캠브리지도 그녀의 집도 펼쳐졌다.

가끔 다시 열어서 읽어보게 될 책 같다.

그럼에도 시간은 흘러갔고 나름대로 조심스럽게 마법이 일어났다. 그리고 이제 손에 그 판지 조각을 쥐고 가장자리를 매맘지자, 모든 슬픔은 다른 것으로 변해 버렸다. 그것은 단출한 사랑이었다. 나는 판지 조각을 다시 서가에 넣었다. "저도 사랑해요, 아빠." 내가 속삭였다. p420

|