-

-

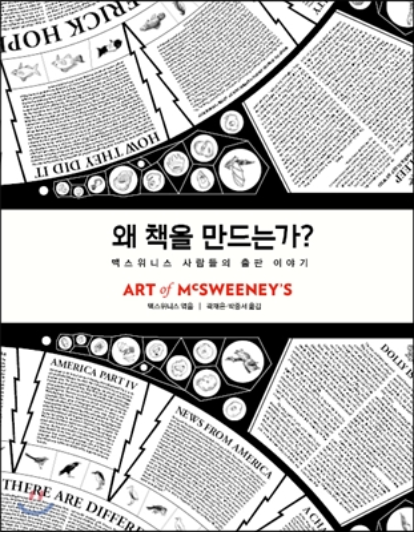

왜 책을 만드는가? - 맥스위니스 사람들의 출판 이야기

맥스위니스 엮음, 곽재은.박중서 옮김 / 미메시스 / 2014년 1월

평점 :

맥스위니스, <왜 책을 만드는가?> 리뷰

맥스위니스, 미메시스, <왜 책을 만드는가?>

© 네이버 책 정보

글을 쓴다는 것은 나름대로 '고상한' 일이지만, 생각보다 비참해질 때가 많은데 그건 바로 퇴짜를 맞을 때다. 무슨 일인들 그렇지 않은 일이 어디 있겠느냐만은, 개인의 창작을 필두로 하는 일일수록 아이러니하게도 타인의 평가로부터 자유로울 수 없기 때문이다. 뭐든지 지면이든, 영상이든 어딘가에 실어줘야 내 창작물도 세상에 존재 가치를 조금이나마 알릴 수 있는 것이다. 그래서인지, 작년 이맘 때 모 대학잡지에 글을 기고하고 담당자로부터 아무런 답장이 없어 심란했던 하루가 아직까지도 기억에서 지워지지 않는다. 그저 누군가의 입맛에 맞지 않았겠거니, 의연하기에는 내 멘탈은 이미 '와장창' 했으니 말이다.

퇴짜 좀 맞으면 어때?

물론 지금도 내 멘탈이 와르르 무너지는 일을 일주일에도 몇 번 씩 경험하고 있다. 기획 단계부터 퇴짜를 맞은 글, 마음 먹고 써보려 했으나 생각만큼 잘 되지 않아 중간에 쓰기를 그만두는 글, 그리고 새벽에 썼다가 아침이면 가슴을 치며(?) 성급히 지우는 남 부끄러운 글까지, 어쩌면 나오는 글보다 세상 빛을 보지 못한 채 사라지는 글들이 더 많을 것이다. 그리고 학생 시절을 지나 사회로 나가 정녕 내가 글 쓰는 일을 하게 된다면 이런 일은 정말 비일비재하겠지. 누군가를 의식하며 그 사람에게 마음에 드는 글을 쓰기란 생각만 해도 어렵고 머리가 빠질 만큼 고통이 수반되는 일이다. 그럼에도 불구하고 아직까지(아직이라 하기엔 아직 나는 나이를 덜 먹은 듯 하지만) 글쓰기의 매력에서 헤어나오지 못하고 있다. 퇴짜 맞는 글도, 엎어지는 글도 다 내 자식만큼 애정이 담겨 있는 글이기 때문이다.

"아마 1995년이나 1996년 정도일 겁니다. 친한 친구이자 뛰어난 단편 소설 작가인 코트니 엘드리지가 어느 날 다른 문예지에서 퇴짜 맞은 원고들만 모아서 실어 주는 잡지를 만들려고 하는 이 남자를 만났다는 거예요. 코트니는 자신이 조금이나마 도움이 될 수 있지 않을까 생각한다고 했습니다. 그러면서 혹시 제게도 해당되는 원고가 있는지, 그러니까 다른 곳에서 거절당한 글이 있는지 알고 싶어 하더군요. 물론 거절당한 원고야 항상 차고 넘치죠. 언제나 수도 없이 거절 편지를 받는 것, 관심을 받으면 또 그만큼 거부도 당하는 것, 어쩌면 그것이 작가로서의 제 숙명일지도 모릅니다."

p. 18

맥스위니스 사람들의 출판 이야기

이렇게 퇴짜 맞은 원고들은 오갈 데 없이 개인 컴퓨터 하드에 고이 몸을 감추게 된다. 그러다가 이따금씩 글쓴이가 한가할 적에 열어보며 '내 글이 그렇게 별로였나' '생각해보니 더 교정을 보고 보냈어야 했어' 와 같은 생각을 하며 자책하게 만들기도 한다. 아마도 해당 원고들은 더 이상 세상에 얼굴을 내밀기는 어려울지도. 하지만 이렇게 쉽게 묻혀버린 원고들도 누군가에 의해 다시 발굴되기도 한다. 책 <왜 책을 만드는가?>는 퇴짜 맞은 원고들을 모아서 잡지를 창간하게 된 맥스위니스 편집부 사람들의 이야기를 담고 있다.

"맥스위니스의 사람들 가운데 북 디자인이나 출판 제작을 공식적으로 배운 이는 한 명도 없다는 사실을 짚고 넘어가야 한다. 이 작은 출판사의 식구들은 태반이 자원봉사자나 인턴으로 첫발을 뗐고, 그래서 모두들 스스로를 평생 무언가를 배워야 하는 학생이라고 간주한다. 우리는 말에 대한 사랑 때문에, 세계와 우리 자신을 이해하는 데 가장 큰 도움을 주는 말을 매만지는 그 끝없는 과정에 대한 사랑 때문에 함께 모였고, 또 여전히 함께 한다. 또한 그 말이 살아남고 존속하는 데 가장 큰 도움을 주는 책 만들기의 끝없는 과정에 지금 몸담고 있다."

-데이브 에거스, 서문

'맥스위니스'는 문학과 예술이라는 주제를 가지고 정형화되지 않은 틀에서 다양한 시도를 선보이는 잡지다. 창간 이전에 문학 계간지에 대한 지루하고 재미 없다는 편견에 시달리고 있었던 편집장은 아무도 시도하지 않았던 방식이지만, 단 몇 명의 사람들만이라도 재밌게 볼 수 있는 잡지를 만들고 싶다는 생각을 하게 된다. 주류 언론사들로부터 거절 당한 원고들을 조금씩 모으는 것으로 이 독특한 이야기는 시작한다. 몇몇 알고 있는 이들에게 메일을 돌리고, 또 그 사람들이 주변 이들에게 메일을 보내는 형식으로 시작된 '퇴짜 맞은 원고 찾기'는 오늘날의 '맥스위니스'를 있게 하였다.

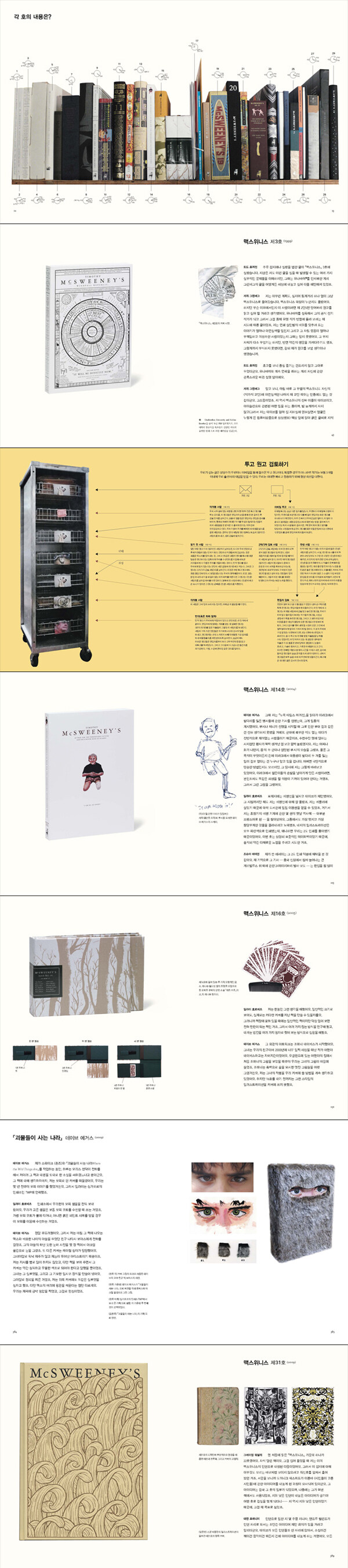

맥스위니스, 미메시스, <왜 책을 만드는가?>

© 알라딘

"사람 몇이 발송 작업을 도와주겠다고 나섰으니까 예정대로라면 두어 시간 안에 일이 끝났어야 했어요. 그렇지만 자꾸 쳐지기 시작했고, 결국 피자마저 바닥나자 나중에는 착한 사마리아인들만 남게 됐죠. 누군가가 10번가, 그러니까 우리 사무실에서 모퉁이 하나만 돌면 되는 곳에 있는 주소 딱지를 발견했을 때는 이미 밤 10시가 가까워져 있었어요. 제가 불쑥 그랬죠. '우리 손으로 직접 배달해요.' "

p. 46

과정은 서툴지만, 결과물은 훌륭해

그러나 <왜 책을 만드는가?>는 단순히 소규모 출판사의 창업 성공 스토리를 담은 책은 아님을 미리 밝힌다. 출판업이 상세하게 어떻게 이루어지고 어떤 안목이 필요한지 등의 형식적인 이야기를 알고 싶다면 다른 책을 읽어보는 게 더 낫다. <왜 책을 만드는가?>는 '재밌는 것을 해보고 싶다'라는 다소 엉뚱하고 어리석은(?) 생각 하나로, 말 그대로 '하고 싶은 것을 해낸' 사람들의 에피소드를 담고 있기 때문이다. 책은 맥스위니스 편집에 뛰어들었던 사람들과 원고를 보내준 필자들의 인터뷰를 육성 그대로 담고 있는 형식을 꾀하고 있다. '맥스위니스' 창간의 취지와도 조금 비슷하게 정해진 스토리나 형식이 없는 것이 이 책의 특징이다. 그래도 어디로 튈지 모르는 개구쟁이 같은 편집부 사람들의 이야기를 읽고 있노라면 읽는 이마저 유쾌해진다.

* 아쉬운 점

앞서 말했지만, 출판에 대한 진지한 논의를 원하는 독자에게는 맞지 않는 책일 수 있다. 그렇지만 언제나 진지한 고민만 하는 것보다는 가끔씩 유쾌하고도 약간은 엉뚱한 사람들의 이야기를 들어보는 것도 도움이 되지 않을까 싶다. 엉뚱한 사람들의 이야기는 항상 귀담아 들어볼 필요가 있다.

사진이 풍부한 책이다. 조금 두껍지만 동시에 눈이 즐거운 책이기도 하다.