-

-

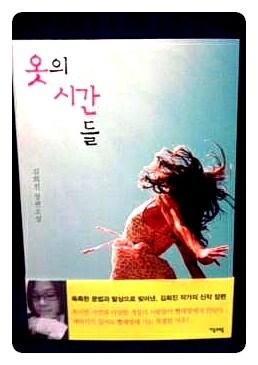

옷의 시간들

김희진 지음 / 자음과모음(이룸) / 2011년 4월

평점 :

나른한 봄 기운이 아슬아슬하게 코를 찌른다. 코를 간질간질하다 재채기를 하니 어느새 깜깜한 저녁이다. 누군가는 떠돌다가, 누군가는 생계를 위해 아르바이트를 하다, 누군가는 여행을 하다 저녁이 되면 그네들은 하루의 먼지가 온통 들러붙은 옷을 바리바리 싸들고 온다. 한 데 엉커 색이 바랜 찰흙덩이처럼 때가 묻은 옷들이 있다. 동전 하나를 넣고 세탁을 하고, 또 하나를 넣고 건조를 한다. 옷은 그때마다 무겁게 쥐고 있던 이야기를 살살 풀어낸다. 나는 원래 예쁜 옷이었어요. 그런데. 내 얼굴이 못나져도 무척 즐거웠어요. 슬펐어요. 지루했어요. 그렇게 빨래방에서 만난 달짝지근한 이야기들이 모여 김희진의 소설 ’옷의 시간들’이 되었다. 옷이 저마다의 모양새를 지닌 것처럼 그 옷을 입은 사람에게도 저마다의 이야기가 있다. 옷은 그 사람의 표정으로 자신의 이야기를 풀어낸다.

두런두런하는 옷의 소리가 들려 오는 듯 했다. 내가 그들의 세상에 잡임했고, 색다른 번역기를 착용하여 빙글빙글 도는 그들의 이야기를 들었을 때, 옷이 왜 바랠 수 밖에 없는지 그 이유를 알 수 있었다. 한둘의 이야기가 모두 먼지 털어내 듯 가볍게 보여도 끝내 남아있는 뿌연 먼지덩이처럼 진득하게 달라붙어 있었다. 잔뜩 묵어 있던 먼지는 그때그때 털리지 못하고 옷을 바래는 데 큰 역할을 했다. 더 이상 옷은 처음 만들어졌을 때처럼 반짝반짝 빛이 나지 않았다. 마음의 상처라고도 할 수 없는 잦은 일들이 세상의 흔적으로 거기에 남아 있었다. 옷이 바랠수록 주인공들의 시간도 흘러갔다. 태어난 날과 죽은 날이 같은 사람을 찾는 여자, 지문이 같은 사람을 찾는 남자. 마음에 위안이 될 수 있는 무언가를 찾으면서 그들의 시간은 거침없이 흘렀다.

한 세탁기에 두 사람의 빨래가 엉킨다. 완연히 양해를 구했을 때 배시시 웃으면서 한 사람의 빨래에 다른 한 사람이 자신의 구질구질한 빨래를 집어넣은 탓이다. 빙글빙글 세상만사의 이야기를 모두 휘젓고 나온 빨래는 내것네것 상관없이 똑같이 깨끗하다. 빨래방에서 만난 사람들의 이야기가 꼭 그렇다. 소소한 이유로 만나 자신의 이야기를 하나씩 꺼내다보니 서로의 마음이 후련하다. 옷의 시간이 멋지게 세탁되어 흘렀다. 틈틈히 등장하는 작가의 다른 소설, 언니의 소설의 인물들이 카메오로 등장하여 위트있게 소설의 쉼표를 찍어줄 때, 나는 세상의 옷 이야기를 탁탁 펼치고 옷이 보여준 푸른하늘을 볼 수 있었다. 톡톡 튀는 캐릭터에서 평범하다고만 생각했던 내 모습을 발견한 덕분이다.