-

-

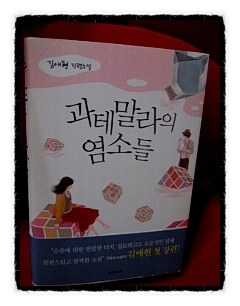

과테말라의 염소들

김애현 지음 / 은행나무 / 2010년 10월

평점 :

품절

소설 속 주인공이 한 군데에 갇혀있을때, 작가는 곤란을 겪을 때가 많다고 한다. 한 곳에서 혼자 고민하고 두근거리는 상황을 모두 홀로 만들어내야 한다면 주인공에게 그런 시련이 없겠지만, 다행히 ’나’에게는 10년지기 절친 셋과 그 곳에서 사귄 초코라는 친구 그리고 입원한 어머니와 불륜관계였다는 전 선생이 ’나’를 겪려하고 이야기를 주고받기 위해 찾아와 주었다. 어머니가 갑작스런 사고를 당해 상심한 채 병원 중환자실 앞에 묶여 있어야 했던 나는 지칠정도로 어머니의 차도가 없음을 전해야 했고, 어머니에 대해 생각했던 그간의 생각을 다시 끄집어 내야했다.

과테말라의 염소들, 이 책에서 말하고 싶었던 것은 어머니만이 자아낼 수 있는 사랑이었고 이를 희고 노랗고 까만 우유에 녹여냈다. ’나’에게 하나 해준 것 없는 것으로는 젖을 못 물린 것 뿐이라던 어머니는 딸에게 젖 먹던 힘까지 내라고 말을 건네었고, ’나’는젖을 먹어본 적도 없는데 젖 먹던 힘을 어떻게 내냐고 툴툴대다가도 ’젖 먹던 힘이 ..... 났으면 좋겠다’라고 생각하면서 조금씩 어머니가 주었던 사랑을 떠올리기 생각한다. 조각난 사랑을 다시 맞추어 온전히 받아들이려는 과테말라의 이야기가 ’나’의 이야기로 비슷하게 녹아든다.

나는 안타깝게도 어머니가 의식을 차리지 못하는 상태가 되자 하나둘, 어머니에 대한 다른 이야기를 듣게 된다. 그래서 어린 나이에 아버지를 잃고 바쁜 어머니와 살아온 사이 쌓아 놓았던 앙금을 점차 풀게된다. 다시금 자신에게 닥쳤던 상황을 이해하고 어머니의 사랑을 튕겨내지만 말고 온연히 받고 싶다는 생각이 드는 것이다. 친구들은 하나같이 자신들을 이해해주고 멋진 직장을 가진 어머니를 부러워하고 있었고 자신보다 더 어머니를 친근하게 생각하는 것 같았다. 그리고 어머니는 자신도 모르는 남자친구가 있었다. 그리고 그 사람들을 통해 어머니의 이야기를 듣고자 한다.

이 책은 이중구조를 연이어 오다 하나로 합쳐지는, 지난 베르베르의 소설에서 많이 볼 수 있었던 구성을 취하고 있다. 처음 두 이야기를 읽었을 땐 먼 나라 과테말라에서 전하는 호세의 이야기와 현대의 한국에 살고있는 평범한 ’나’의 이야기가 왜 연이어 나오는지 알지 못했다. 이질적이면서도 금세, 하나하나의 소재가 불현듯 겹쳐졌다. 그러면서 두 이야기가 어떻게 이어질지 궁금해졌다. 점점 두 이야기에서 발견할 수 있는 공통점이 늘어날수록 소설은 재미있어졌다. 마음 한켠이 금세 따뜻한 바람으로 물들었다. 그리고 곧, ’나’의 상처와 호세의 상처는 치유된다. 구효서 소성가가 이 책의 저자인 김애현의 문체에 대해 ’발랄한 터치로 슬픔을 빚어내고, 덧바르면서 긁어내는 절묘한 현기증적 ’모순 필법’은 이 작가의 특징이다.’라고 말한 것에 크게 고개를 끄덕일 수 있었다. 앞으로 그녀의 글이 좋아질 것 같다.