-

-

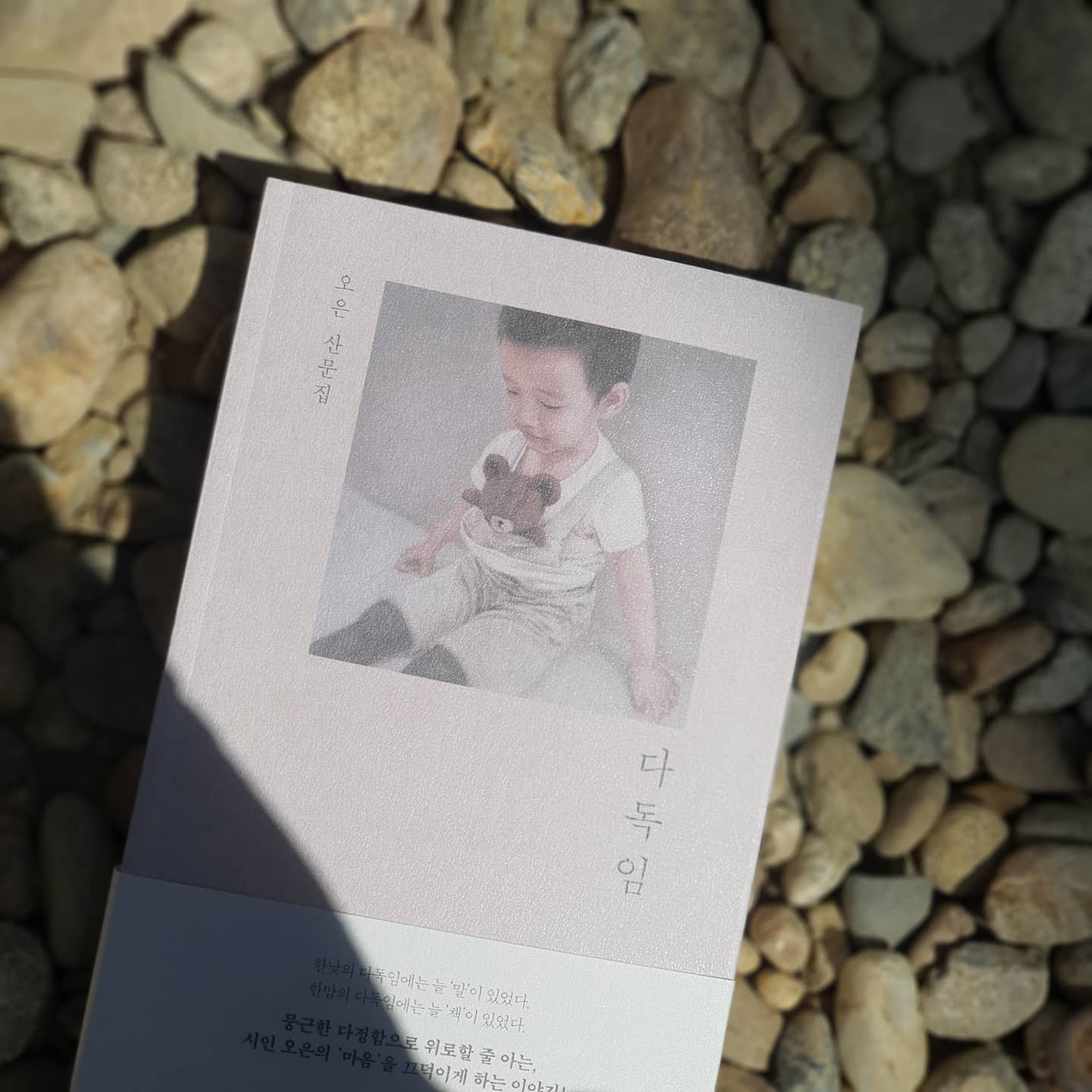

다독임 - 오은 산문집

오은 지음 / 난다 / 2020년 3월

평점 :

단어들이 살아 춤을 춘다. 새로운 창작은 전에 없던 걸 새롭게 만들어 내는 것이 아니라, 늘 곁에 존재하지만 주목하지 않았던 것을 '발견'하는 것과 다름없지 않을까. 오은 시인의 산문집 '다독임'을 읽는 내내 들었던 감상이었다. 외부에서 그럴싸한 무언가를 찾기보다 내 안에서 무언가를 찾자고, 그래야 한다고 그가 말하는 듯했다.

책은 2014년부터 현재에 이르기까지 그가 써내려 온 그의 기록들을 고스란히 담고 있다. 그의 아버지가 조언하셨다는 '누구나 읽고 이해할 수 있는 글'에 주안점을 두며 써 내려갔다고 한다. 언어에 일가견이 있는 시인이 읽는 이를 생각하는 마음을 특히 더 담았다고 하니 이토록 세심한 글이 나온 걸까. 글을 쓰고 고치고 또, 달이고 우리고, 다시 채에 거르고. 그래서 이 '다독임'에서 그의 정제된 진심이 느껴지나 보다. 읽는 이라면 누구든 그의 마음가짐을 고스란히 느끼리 수 있으리라 확신한다.

'할 말과 해서는 안 될 말'에선 당시 들불처럼 번졌던 촛불집회에 대한 소신을 밝히고 있다. 책 속 '아무튼, 책이다' 편에서 밝혔다시피 그 역시 '아무튼' 시리즈의 팬이라고 했다. '나의 다음은 국어사전 속에 있다'에서 그는 국어사전에 대한 애정을 말하고 있었다. 이처럼 세월의 흐름 따라 일어났던 일련의 사회적 쟁점을 얘기할 때도, 또 그 속에서 작가로서 느낀 개인사들을 얘기하기도 한다. 평범한 하루를 살아가는 소시민의 일상을 이야기하다가도 평범하지 않은 시기에 느꼈던 개인의 소신과 분기충천을 그대로 담아내기도 한다. 그 자체로 스스로를 위한 '다독임'이라도 되는 듯 말이다.

나는 '오은'이라는 시인을 잘 알지 못한다. 그간 '시'라는 분야를 그리 즐기지 않기도 했고, 왠지 '시인'이라는 단어가 내겐 왠지 모르게 동 떨어져 보이는 존재로 느껴졌던 까닭이다. 그러나 이 책을 통해 그와 교분을 나눈 듯했다. 일방적인 감상일지라도, 책 속 그의 글을 통해 이따금 동질감을 느끼기도, 한편으론 나와 다른 비범함을 느끼기도 했다. '시인'이란 저 멀리 떨어져 존재하는 사람이 아니구나. 그 역시 현실에 두 다리 단단히 딛으며 호흡하고 부대끼는 존재가 맞구나. 원래부터 그러했을 사람이건만, 아둔한 나는 이 책을 통해서야 비로소 그 당연한 사실을 발견한다. 그의 다독임을 읽으며 나 역시 누군가 다독이는 듯했다. 그래서 그가 그리 말했나 보다. '하는 사람도, 그것을 듣는 존재도 그 순간만큼은 괜찮아지게 만드는 말이다.'라고.

얼마 전 읽었던 '소란'과 비슷한 마음이다. 생각날 때마다 이따금이라도 다시 꺼내어 읽고 싶다. 평범한 일상에서 그가 느낀 바를 다시금 읽고 그의 사유를 쫓고 싶다. 그가 내디뎠던 발자국 모양 그대로 밟아가며 그 안에서 또 나만의 사유를 그의 것과 견주어보고 싶다. 이 과정 그 자체만으로도 나의 세계가 더 풍요로워지리라 확신한다.

시인 '오은' 같은 분들이 더 많아졌으면 좋겠다. 내 주위에도 한 명쯤 있을 만큼, 그래서 우연히라도 한 번쯤 만나 대화 나눌 수 있을 만큼. 얼마나 즐거울까 그 자리는. 얼마나 재미있을까 나누는 그 대화들이.

나는 이 책을 권할 수밖에 없다.