-

-

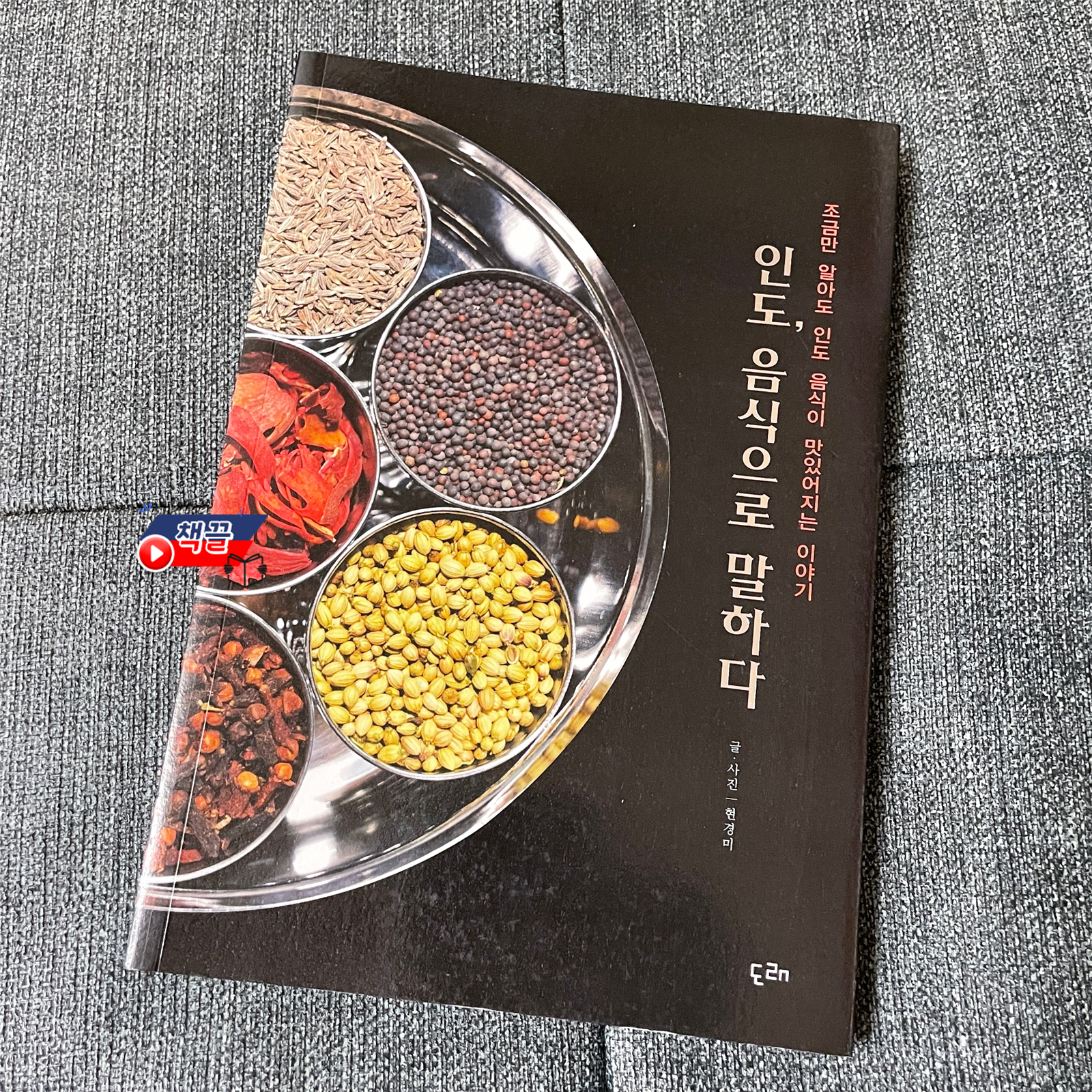

인도, 음식으로 말하다 - 조금만 알아도 인도음식이 맛있어지는 이야기

현경미 지음 / 도래 / 2020년 1월

평점 :

인도에 처음 도착한 순간 시간 개념에 혼돈이 온다. 장작으로 불을 피워 음식을 만드는 19세기 사람들과 휴대전화로 길을 찾는 21세기 사람들이 공존하는 낯선 나라. 지금까지 지녀온 관습, 통념, 규칙 등 모든 것이 인도에서는 부질없다. 되는 일도 없고, 안 되는 일도 없는 이상한 시간의 흐름 속에 나 자신을 맡긴 채 고정관념을 버려야만 여행이 가능하다.

<인도, 음식으로 말하다>의 저자가 왜 인도에 빠져들었는지를 소개한 대목이다. 이 책은 인도의 요리법을 소개하는 대신 인도의 수도이자 세계에서 가장 오래된 도시 중 하나인 뉴델리 인근을 중심으로 그 지역의 인도 음식에 관해 저자가 보고 느낀 점들에 대해 사진과 함께 소개한 에세이다.

저자는 남편, 딸과 함께 4년간 인도에 살면서 겪었던 경험담을 책에 풀어냈다. 인도에 살았을 당시에는 음식에 별로 관심이 없었는데 서울에 돌아와 살면서 잊고 있던 기억들이 떠오르게 됐고, 기억만으로는 부족해 2018년 다시 인도를 방문해 부족한 부분들을 채워 나갔다고 설명했다.

p.20

인도에서도 김장은 주부들에게 가장 중요한 일 중 하나다. 날씨가 그래도 선선해지는 12월 초부터 가정에서는 김장을 시작한다. 그때 이외에는 한국산 배추가 나오지 않기 때문에 때를 놓치면 김치를 담글 수가 없다. 김장은 한번 담그기가 어렵지 일단 담가 놓으면 몇 달은 반찬 걱정 없이 지낼 수 있어서 좋다.

p.39

매일 아침마다 강화가루를 꿀에 타서 마셨는데 보름이 조금 지난 어느 날, 세수를 하는데 얼굴이 매끄럽게 느껴졌다. 이상해서 거울을 자세히 보니 물사마귀가 흔적도 없이 사라져 있었다. 눈으로 보면서도 믿기 힘든 일이었다.

어느 날 문득, 추억의 보따리 속에 꾹꾹 눌러 담아 구석 어딘가에 처박아 놓고 더 이상 풀어 볼 일이 없었던 이 모든 이야기들을 정리해서 한 권의 책으로 묶어봐야겠다는 생각이 들었다. 『인도, 신화로 말하다』를 출간한 뒤 지인들과 함께 인도식당에 갔을 때 인도음식전문가에게 조언을 구하듯 내게 질문하는 모습을 보며 막연하게 인도 음식 이야기를 하는 것보다는 인도여행 시 실질적인 도움이 되는 이야기를 하고 싶었다.

서양 음식들은 자주 접할 수 있었지만 사실 인도 음식은 특별한 날이나, 특별히 가서 먹겠다는 의지를 갖지 않으면 잘 찾지 않게 되진 않는다. 몇 번 인도 음식점을 방문해 먹었던 커리나 난을 제외하면 음식 재료나 이름 모두 생소하게 생각된다. 그렇지만 이 책에 소개된 다양한 인도의 풍경들을 보면 낯설고 생경하지만 직접 가보고 싶어진다.

이 책은 저자의 말처럼 '조금만 알고 나면 맛있어지는 인도 음식 이야기'를 담고 있다. 저자는 4년 동안 인도에 살면서 삼시 세끼를 해결하는 것이 가장 큰 숙제였다고 한다. 한국에서는 밥 짓고 요리를 하는 일들이 일상 그 자체였지만 인도에서는 한 끼의 식사도 쉽지 않은 고된 노동이었다고 이야기했다.

p.71

술을 즐겨 하지 않지만 가끔은 인도의 국민맥주 Kingfisher와 함께 먹었던 탄두리 치킨이 생각난다. 인도 살 때는 탄두리 치킨밖에 먹을 게 없다고 그렇게 한탄했는데 지금은 제일 맛있었다고 기억되는 것을 보면 추억이라는 이름의 포장술이 대단하다.

p.86

탈리와 비슷하게 생긴 것이 인도인의 부엌에 필수인 마살라 디바이다. 우리 식으로 표현하자면 복합양념통으로 이 책의 표지를 장식하고 있다. 마살라는 강황 편에서 언급한 것처럼 각 가정마다 향신료를 독특하게 배합해서 만들어 그 집의 음식 맛을 좌우한다. 우리나라에서도 집집마다 장맛이 다른 것과 같은 이치다.

우리나라에서도 요즘에는 양고기를 먹는 사람들이 많아졌는데, 저자는 인도살이 초창기에는 양고기를 거의 먹지 않았다고 한다. 인도에 가기 전에는 양고기 요리를 먹어본 적이 없었는데, 닭고기만 먹다가 질려서 양고기를 먹어보기로 했다고 한다.

한데 예상외로 맛있었다고. 우리나라 갈비찜처럼 고기가 야들야들 결대로 부서지면서 살살 녹아내렸는데, 양고기 특유의 누린내는 맡을 수 없었다고 한다. 이처럼 이 책을 읽다 보면 저자가 인도에 살면서 먹어본 다양한 요리들과 식재료들과 만날 수 있다.

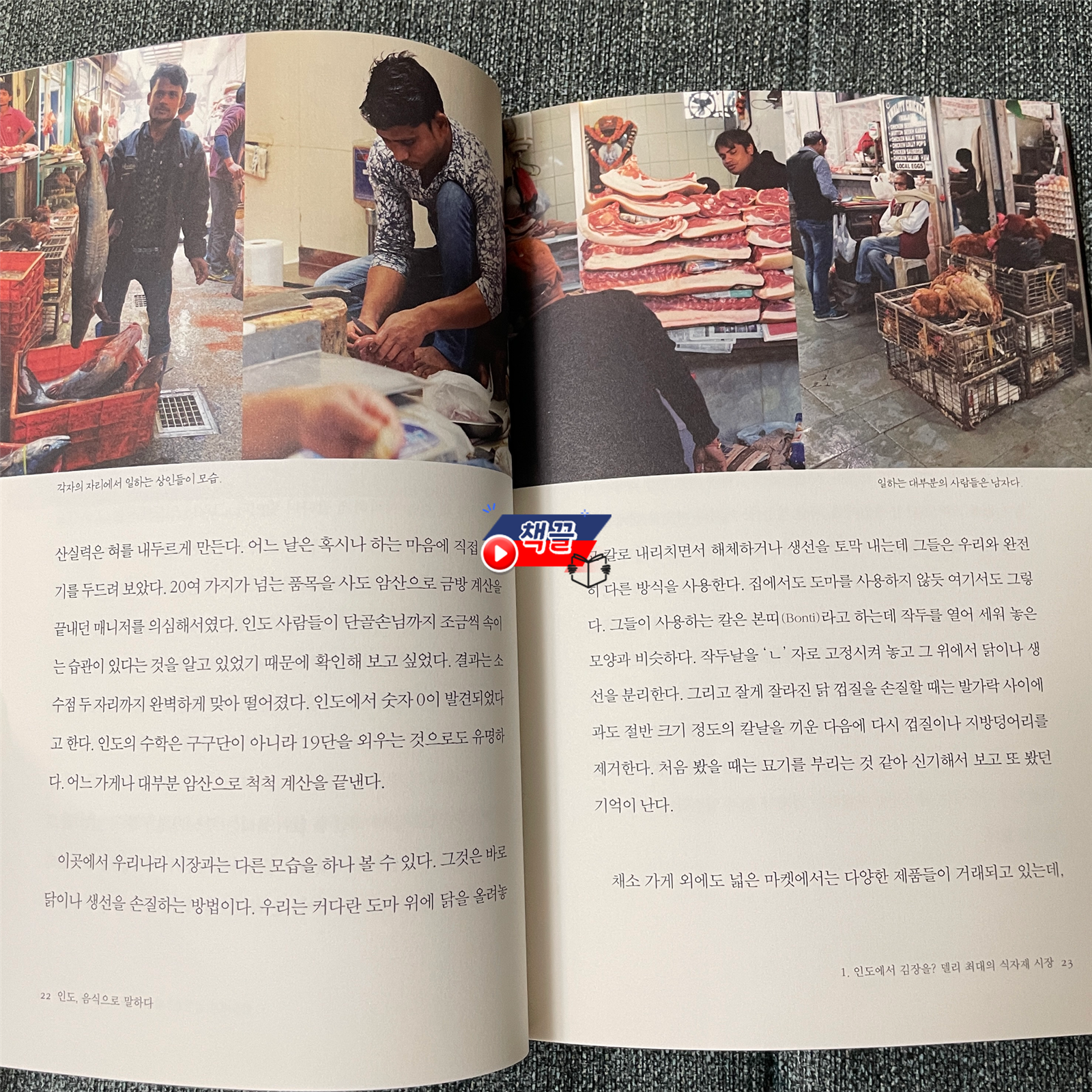

델리 최대의 식자재 시장인 INA마켓에서 배추 같은 한국인을 위한 식재료를 살 수 있다는 점을 비롯해 인도인의 집에 초대받아 가면 무조건 짜이 한 잔과 달콤한 과자를 준다는 점도 흥미롭다. 커리의 주원료인 강황의 효과, 탄두리 치킨, 인도의 양요리 코르마, 로간 조쉬, 인도의 채소 빨락, 인도의 과일 망고 등 인도 특유의 음식과 식재료 소개도 재밌게 읽을 수 있다.

p.103

인도에서 가장 많이 눈에 띄는 채소는 바로 '무'다. 힌디어로 '물리'라고 하는데 동네 채소가게는 물론 길거리에서도 라면 수프 비슷한 양념과 함께 많이 팔리고 있었다. 우리나라 무와는 그 생김새가 조금 다르지만 깍두기도 담고 물김치도 만들어 먹을 수 있으니 이 또한 얼마나 다행인가, 시금치만큼이나 반가운 마음에 '이제는 인도에서도 살 수 있겠구나' 하는 생각까지 들었다.

p.120

인도를 비롯한 열대지방에서는 대부분 커다란 바나나 앞에 음식을 담아서 손으로 먹는다. 설거지가 필요 없고, 상상을 초월하는 더위 속에서 식기에 세균이 번식하는 것을 걱정할 필요가 없으니 오히려 위생적이고 자연친화적인 음식 문화라고 할 수 있다. 또한 손으로 음식을 먹어야 하니 인도에는 뜨거운 국물 요리나 먹기 불편한 국수 요리가 없다. 국물 요리를 워낙 좋아하는 한국인들에게는 제일 아쉬운 부분이다.

특히 이 책은 인도를 여행해 보고 싶은 사람들에게, 인도에 가면 어떤 음식을 먹으면 좋을지에 대한 가이드 역할도 해준다. 인도에 대한 새로움과 궁금증을 풀 수 있는 책과 만나보시기 바란다.

이 포스팅은 길나섬 출판사로부터 도서를 제공받아 주관적인 관점에서 살펴보고 작성했다.

* 출처 : 박기자의 책에 끌리다, 책끌