고등학교 2학년이었는지. 3학년이었는지 기억이 가물가물하지만, 수행평가로 문학인과 관련된 장소를 직접 가서 사진을 찍는 평가가 있었다. 원래 한 곳만 가도 상관이 없었지만 친구들과 노는 것이 좋아 두 군데를 갔다. 한 곳은 기념관 같은 곳이었는데 누구였는지 기억이 잘 나지 않는다. 그런데 남은 한 곳이 바로 연세대학교 내에 있는 윤동주 시비였다. 지금이야 연세대학교 내에 윤동주기념관이 있다만, 나 때만 해도 윤동주기념관은 없었다. 친구와 윤동주 시비 앞에서 빠르게 사진을 찍고 놀러갔던 기억이 난다.

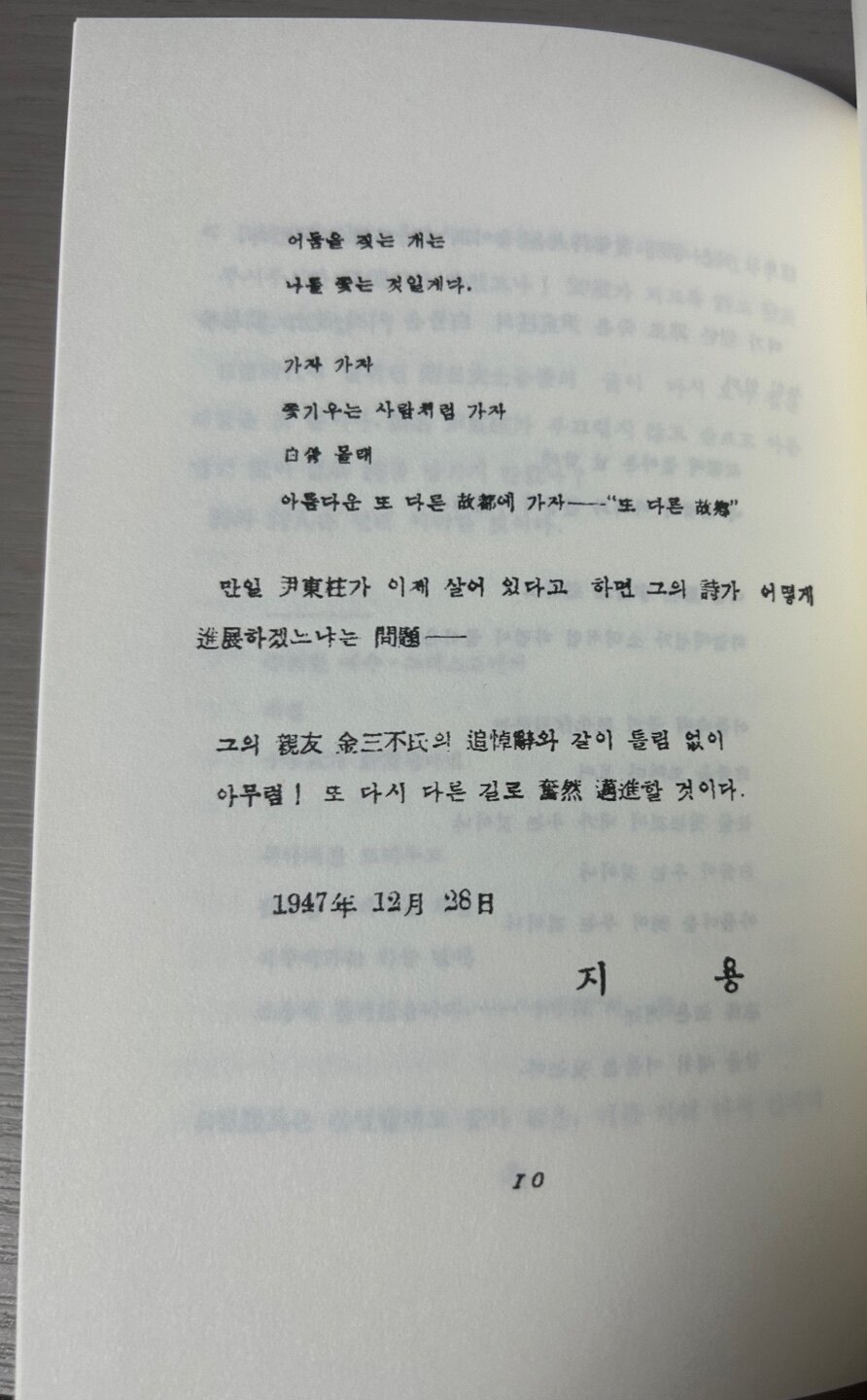

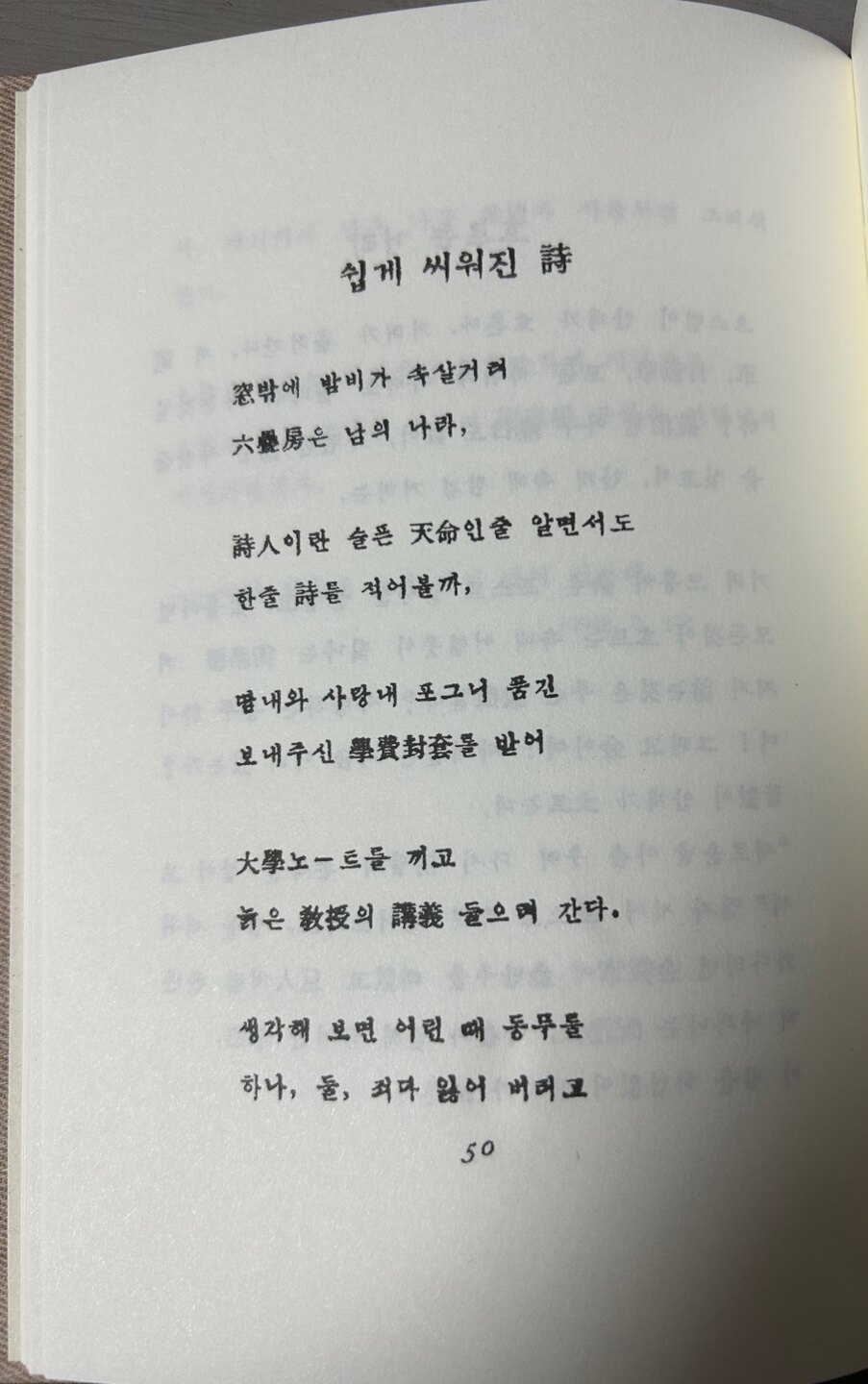

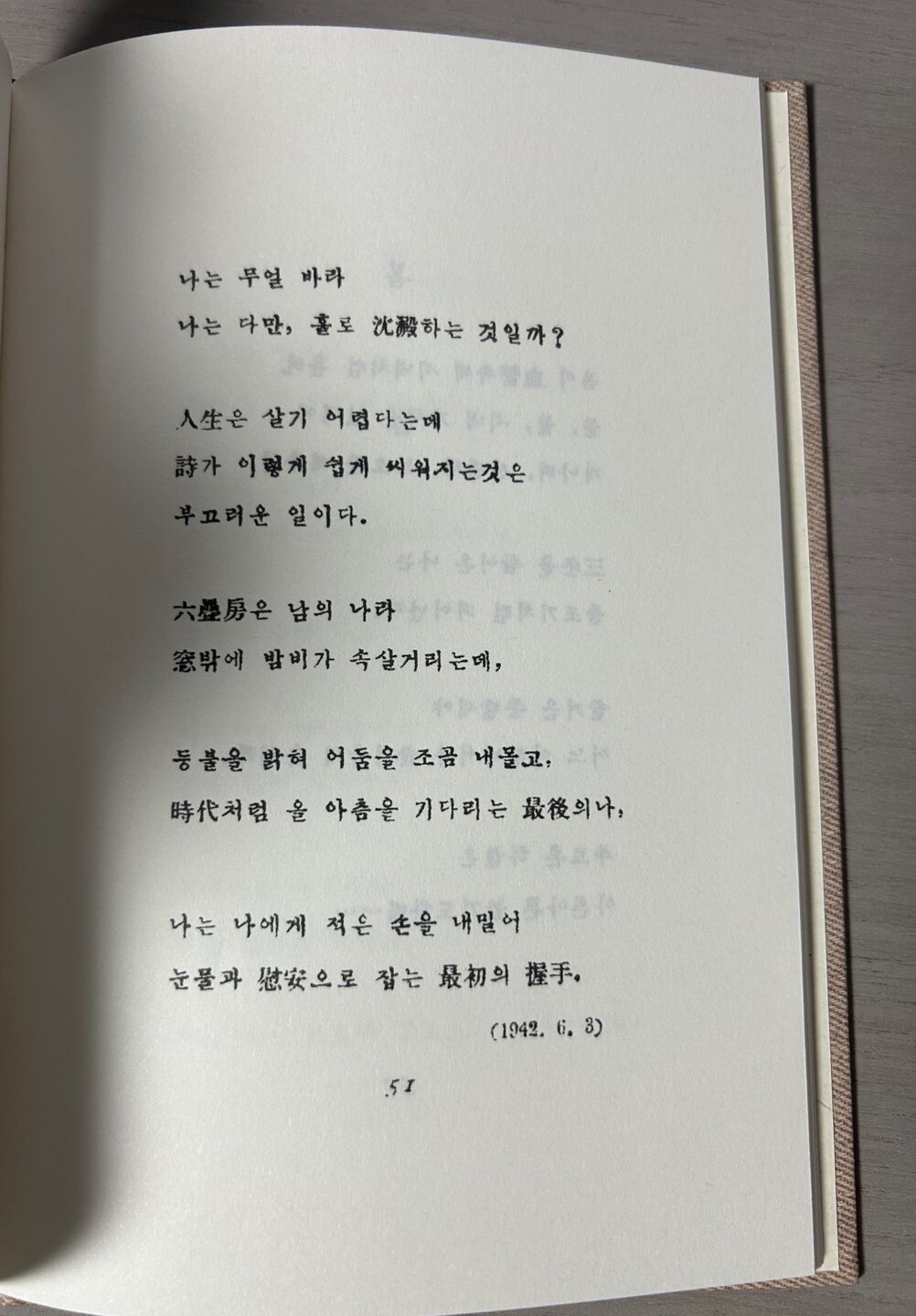

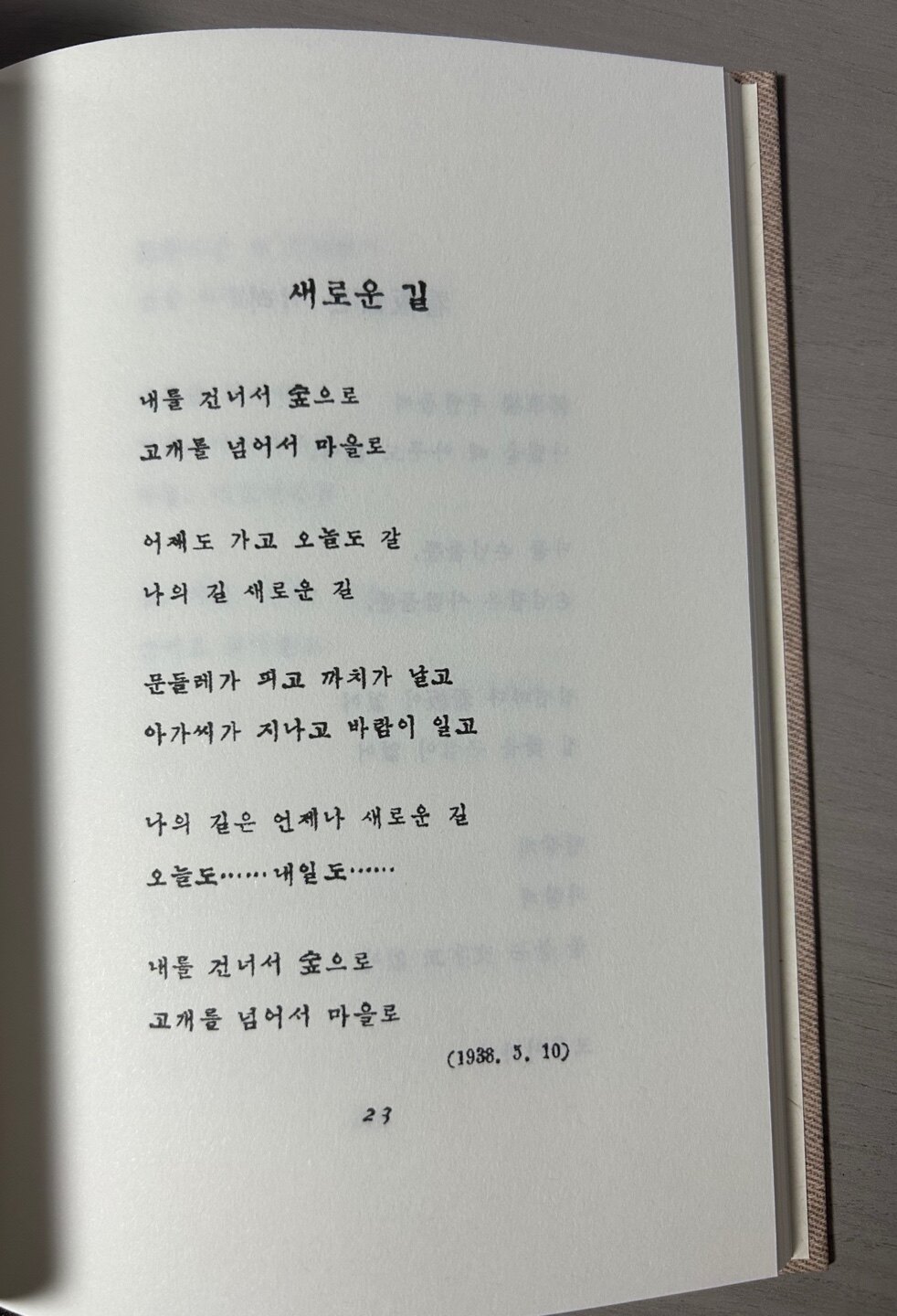

윤동주 시인의 시들은 이미 많이 알려져 있기도 하고, 그만큼 책으로 많이 출판되었다. 심지어 윤동주 시인의 시집은 이미 복각본이 존재하기도 한다. 그래도 이 책이 마음에 들었던 것은 그림 없이 정말 윤동주 시인이 썼을 법한 디자인이 아닐까 싶다. 한장 한장 책을 넘기면서 사료 다루듯 조심히 다루면서 읽었다. 글자가 박물관에 있는 책에 쓰여 있는 활자와 비슷하다. 그 당시 윤동주 시인이 어떤 마음으로 시를 썼을지 조심히 읽어봤다.

시를 읽으면서 아쉬운 점이 있다면 역시 한자. 한자로 겨우 숫자 정도 셀 수 있는 나에게 한자 단어는 너무나 큰 벽이다. 그래서 한자가 있는 시는 네이버에서 찾으면서 읽어봤다. 그의 시를 읽으면서 일본으로 유학을 간 전후로 느낌이 많이 다르다는 것이다. 유학 전엔 희망을 담고 있지만, 유학 중엔 아무것도 할 수 없다는 자괴감을 담고 있다. 그래서 그의 대표작은 대부분 후기에 몰려 있지만, 개인적으로 <새로운 길>이라는 시가 마음에 들었다. 항상 가는 길이지만 새로운 길로 느낄 수 있는 윤동주 시인의 희망이 느껴지는 것 같다.