-

-

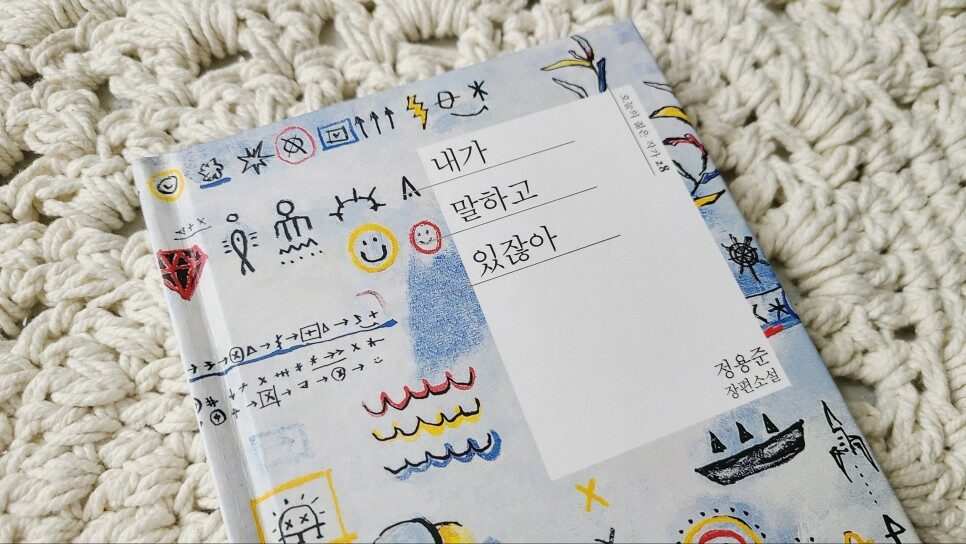

내가 말하고 있잖아 ㅣ 오늘의 젊은 작가 28

정용준 지음 / 민음사 / 2020년 6월

평점 :

어떤이는 성장 소설로 분류하기도 했고, 또 어떤이는 언어로 소통하는 행위에 대한 주인공과 독자를 향한 응원의 이야길 담은 소설이라 했다.

생각보다 막힘없이 술술 읽혀진게 소설에만 갖혀있지 않는 일상적 인간에 대한 이야기여서라고 느꼈다. 어느 소속에서든 한번은 볼 법한 이가 소설의 주인공이었다. 그가 극복해가는 방식 또한 너무나 드라마틱하도록 특별한게 아니었으며, 너무나 흔해빠진 것도 아닌 적잖히 유추가 되며 힐끗힐끗 앞이 보이는 내용들이라 복잡하게 머리 쥐어짜며 읽는 소설이 아니어서 좋았다.

잘 해주면 사랑에 빠진다고 소갤하는 사람. 누군가 한 손을 내밀어 주면 두 손을 내밀고, 껴안아 주면 스스로 녹아버리는 눈사람이라 이야길 하고, 잘해주기만 하면 돌멩이도 사랑하는 바보라고 스스로를 이야길 했다. 그러다 단호하게 말했다. '하지만 열네 살이 된 지금은 다르다'는 녀석.

스스로를 다짐하듯 말하는 아이의 모습은 사뭇 진지하지만 글로서 그 모습을 바라보는 나로서는 귀여워죽겠다. 하하하하하.

말 더듬는 소년이 마음속에 담아두었던 이야기와 언어 교정원을 다니며 만난 사람들을 관찰하며 자신의 상태와 비교하며 이야길 들려준다. 우리는 극복이라는 말을 참 쉽게 하지만 온전히 '극복'했다며 마침표를 찍기까지는 생각보다 긴 시간이 필요하다.

말 더듬는걸 어떻게든 이겨내보려는 다부짐이 느껴지다가도 이렇게 스르륵 녹아내리기도 잘 하는 변화무쌍한 심경의 문장을 보니 팔랑거리는 소년의 마음이 고스란히 전해졌다.

P12_ 자기도 못 하는 걸 할 수 있다고 거짓말하는 나쁜 어른. 원장은 내 마음이 들리기라도 한 듯 천천히 고개를 끄덕이며 말했다.

그렇게 쉽게 고칠 수 있었던거면 진즉에 고쳐졌겠지. 내가 쉽게 말을 할 수 있다는 것만으로 다른 이도 똑같을 거라는 생각을 해선 안된다. 무심코 단어들을 뱉어내는 사람도 있을 것이고, 입술끝에 걸려있다 힘겹게 한마디를 할 수 있는 사람도 있다는 것. 모두의 생김새가 다르듯 자신을 드러내는 방식 또한 다양할 수 밖에 없다는걸 알아주길 바라는 단락이라 여겨졌다.

P66_ 하기 어려운 말. 할 수 없는 말. 해도 해도 더듬는 말. 단어와 문장을 낙서하듯 써 내려간 깨알 같은 글씨가 장마다 가득했다. 그것은 마치 입술 밖으로 꺼내지 못한 말을 가둬 둔 감옥 같았다. ..... 입술에 살짝 올려 혼잣말로 중얼거렸다. 역시 더듬지 않았다. 참 이상하지. 말이 뭐길래, 소리가 뭐길래. 이렇게 한마디 하는 게 힘든 걸까.

그 언어교정원 참 맘에 든다. '스프링 언어 교정원'의 원장은 다양한 방식으로 목구멍과 입꼬리에 달린 단어들을 살살 긁어낸다. 말을 하기 어려워하는 사람들은 노트에 적는 것 만으로도 갈증을 해소하기도 한다. 쓰는 것에는 두려움이 없기에 어쩌면 손끝으로 더 정교하게 말하고 있는 걸지도 모르겠다. 세심하고 신중했기에 입 밖으로 흘려버리는게 어려웠던건 아닐까 하는 다른 관점으로 보고싶어졌다.

P114_ 어차피 나만 보는 노트인데도 솔직한 마음을 쓰는 것이 어렵다. 직접 겪은 일을 쓰는 것도, 그때의 기분과 감정을 정확하게 쓰는 것도 쉽지가 않다. 그럴 땐 거짓말을 쓴다. 내가 겪은 일이 아닌 것처럼 그 일을 쓰고 엄마를 생각할때 드는 마음을 엄마가 아닌 다른 사람의 이름을 넣어 말한다.

엄마의 느슨한 태도와 걸 맞지 않는 집착을 가진 폭력. 이따금 느껴지는 아들을 향한 애정. 엄마의 애인에게서 받는 상처는 언어를 교정하러 갔던 곳의 사람들에게 위로를 받고 편이되어준다. 그 부분을 보자면 왠지 성장드라마에서 한번쯤은 나와줄법한 장면이고, 여기에 빈틈없이 캐릭터들이 다 심어지고 있었다. 언억교정원 원장이라는 자가 나타나 소년의 엄마보다 더더욱 보호자 처럼 굴지를 않나 할머니는 친손자처럼 보듬어 주질 않나. 자양강장제를 들고와선 일단 뭘좀 먹여주고 시작하려는 모습과 이 집안에서 제일 머리좋기로 손꼽히는 이모같은 이의 등장으로 똑소리나는 대응까지.

화면이며 제일 꽉차는 한컷이 완성된다. 어허어허 오디오물리더라도 할말은 다 해야겠다는 소년의 보호자같은 이들의 목소리들. 어디 이거 언어교정원 그룹원이 맞나 싶을 정도여서 이 교정원 진짜 제대로 가르쳤구나 싶은 생각이 들더라.

입밖으로 내지 못하는 마음의 이야기를 글로 적은걸 보는 원장. '용서'와 '복수'라는 단어가 너무 많다며 다시 '용복'이라는 새로운 이름을 지어주는데 여기 닉네임 맛집이 아닌가 싶을 정도로 찰지게 지어주더라. 싫은데 내가 왜 이걸 싫어하는지 알게 해주면서도, 미워하고픈데 미워하긴 또 싫은 단어들로 지어주니 밀당을 제대로 한다 싶었다.

소년은 이름이 바뀌면서 생각도 바뀌고, 뭔가 마음이 다부져지는 게 보였다. 꼭 하고자 하는 말을 입밖으로 뱉어내는게 다는 아니라 여겼다. 말은 하나의 수단 일 뿐이라 느꼈다. 단숨에 읽기 좋은 길이감과 복잡하지 않은 인물. 알게모르게 내 주변에 있을 법한 이들. 그래서 더욱 페이지가 빨리 넘겨졌고 언어 교정원 원장의 커리큘럼에 박수를 칠 수 밖에 없나보다.

'내가 말하고 있잖아' 이 한 문장에 마침표 / 물음표 / 느낌표 / 쉼표 그 어느것도 끝맺음을 안 한 이유. 그 이유를 조금 알 거 같다.