-

-

오십, 나는 이제 다르게 읽는다 - 도스토옙스키부터 하루키까지, 우리가 몰랐던 소설 속 인문학 이야기

박균호 지음 / 갈매나무 / 2022년 7월

평점 :

『죄와 벌』, 『레베카』, 『마담 보바리』, 『까라마조프 씨네 형제들』, 『해변의 카프카』, 『장미의 이름』, 『춘향전』 등 이 책에 나오는 소설들 중 많은 책들을 접해보았던 기억들이 있다.

아마도 이 책들을 주로 접했던 시기가 나의 기억속에서는 초등학교때로 기억한다.

가난했던 시절이었기에 읽고싶은 책이 있다고 하여도 새책을 사서 읽는 것은 우리집에서 쉽게 상상하기는 어려운 일이었다. 물론, 도서관 같이 책을 빌려 있는 곳도 주변에 거의 없었던 시절이었다.

초등학생이었지만, 유난히 책을 좋아하는 나를 위해 터울이 많이 나는 큰 누님은 월급날이면 세계문학소설 문고판 책을 한 권 혹은 두 권씩 사다주곤 했었다. 그래서, 누님의 월급날이 나에게는 새로운 책이 하나 생기는 그런 날이었던 것으로 기억한다.

소설에 나오는 내용이 정확히 무엇을 의미하는지도 모른 체 그저 누님이 사다 준 책을 열심히 읽었었고, 그때 읽었던 소설들이 이 책에 나오는 소설들의 상당수를 점유하고 있다.

그 후로 시간이 흐르면서 지금은 언제든지 책이 보고 싶으면, 새로 사든지, 도서관에서 빌려보면 되지만, 아쉽게도 그 때 읽었던 세계의 소설들은 대부분 다시 접해보지 못했던 것 같다.

이 책에서 나오는 간단한 요약이 어린 시절의 기억을 어렴풋이 떠올려 보지만, 그 책이 그런 의미였나 하는 생각에 내 기억에서의 흔적을 애써 바꾸어보려곤 한다.

암튼, 초등학교때 읽었던. 그 후에 나이가 들면서 읽었던, 한 시대를 넘어 지금까지 전 세계인들에게 널리 읽히고 있는 소설들은 그 작품이 주는 느낌과 시대의 애환은 크게 변하지 않고 있을 것이다.

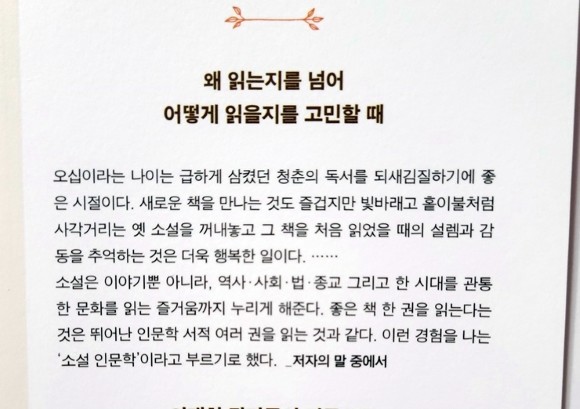

저자는 서문에서 이렇게 이야기한다.

" 왜 읽는지를 넘어 어떻게 읽는지를 고민할 때 "

그것이 오십이라는 나이가 책이라는 뗄 수 없는 도구를 설명하는 한 문장이 아닐까?

소설이라는 장르가 어릴 적에는 흥미와 짜릿한 쾌감들을 주었다면, 오십이라는 나이에는 그 시대의 애환과 사회적 이슈들에 대한 문호가들의 생각과 드러내 놓고 이야기하지 못하는 아픔을 끄집어 내야할 것으로 보인다.

『장미의 이름』이나 『금서의 역사』에서 나오는 수도승과 같은 성직자와 교회는 중국 진나라때의 '분서갱유'처럼 자신들의 이론과 주장에 반하는 책을 일반인이 접근하지 못하도록 가두어놓는 장치였지만, 역설적으로 이러한 조치가 금서를 후대까지 안전하게 전달하는 역할을 수행하게 되었다는 점을 깨닫게 된다.

우리가 잘 아는 『춘향전』에서는 이몽룡이 신분이 다른 성춘향을 어떻게 자신의 여자로 만들고, 10년이 넘게 걸리는 과거시험에서 단 몇 년만에 장원급제하여 암행어사가 되는 모습을 보면서 지금의 '아빠찬스', '신분의 대물림', '권력을 이용한 착취'라는 사회문제가 읽어지는 것은 역시 나이가 들었기 때문이겠지.

이렇듯 그냥 재미로 읽었던 소설들을 다시 한 번 읽어본다면 지금의 나이에서 와닿는 느낌은 어릴 적 그 느낌과는 사뭇 다를 것이라는 점에서 어쩌면 지금 과거의 그 소설은 다시 읽는 것이 아니고 새로운 소설을 읽는 것이 아닐까?

그렇다면 이제부터 새로움을 얻기 위하여 전 세계의 문학소설들을 하나씩 읽어보는 것도 나쁘지 않아 보인다.

이 책은 이렇듯 매너리즘이라고 할 수 있는 책에 대한 생각을 다시 한 번 되새겨 보게 한다는 점에서 좋은 기회를 준 책이라고 느끼고, 이런 느낌을 줄 수 있는 저자의 편집력과 다양한 소설에 대한 넓은 지식에 찬사를 보낸다.