-

-

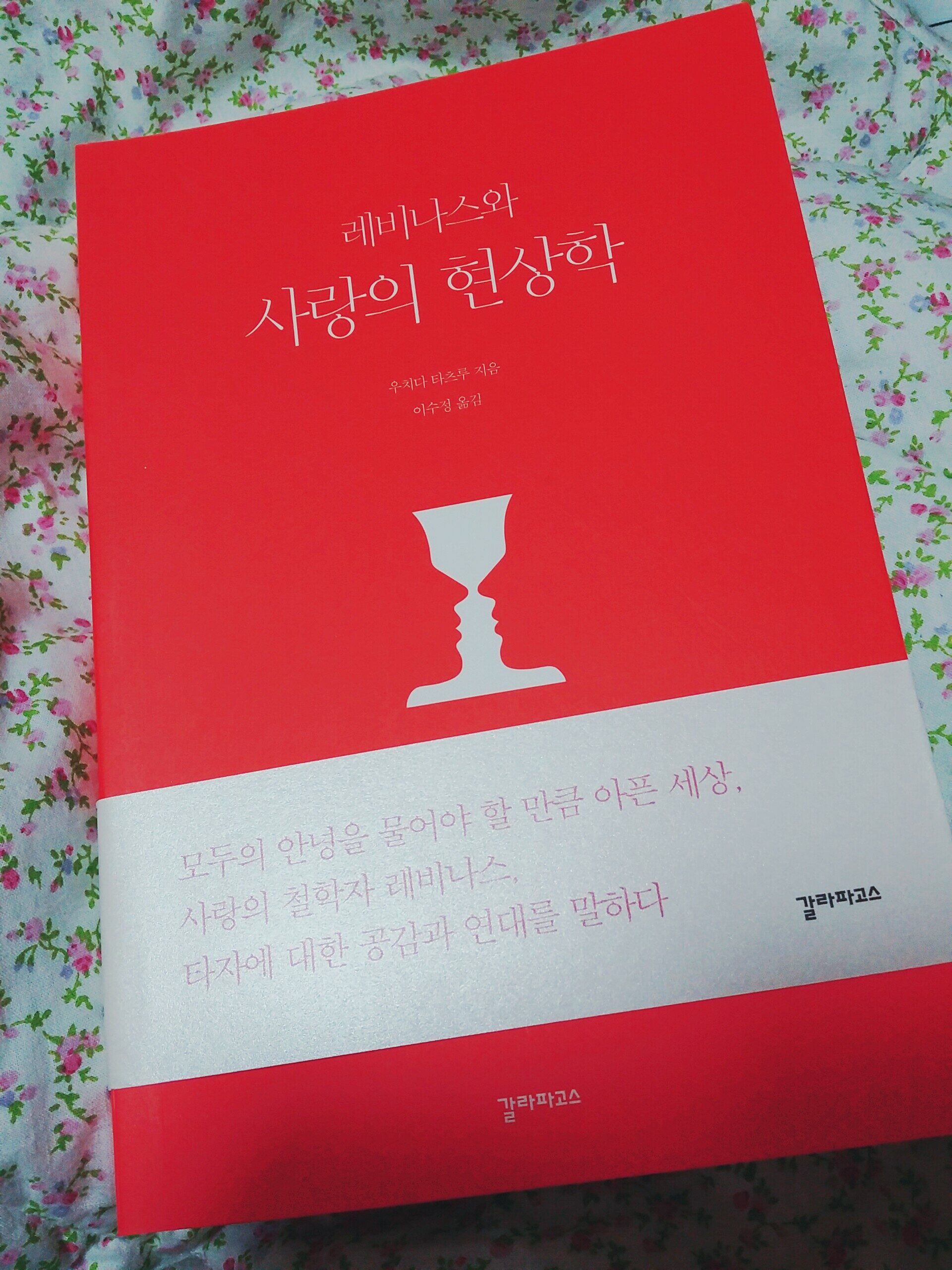

레비나스와 사랑의 현상학

우치다 타츠루 지음, 이수정 옮김 / 갈라파고스 / 2013년 12월

평점 :

286 레비나스의 에로스론은 하나의 허구적 `신화`이다. 그것은 주체성과 자유에 대해, 윤리와 유책성에 대해 사유하고, 답하기가 곤란한 그 물음들을 끝없이 물어가도록, 자기 자신에게 받아들이도록, 우리에게 권유하기 위한 `장치`이다.

우치다 타츠루는 레비나스를 읽고 표층적으로 이해한다면 그것은 너무나 쓸쓸한 이해라고 생각한다고 썼다. 우치다 타츠루 덕분에 쓸쓸한 이해를 비껴나갈 수는 있었지만 해석이 열려있는 많은 철학자들의 생각을 표층적으로 이해하면 어쩔까 싶다. 블로그에 꽤 많은 글을 남기는 편도 아니고, 내 생각의 깊이가 드러날까 글쓰는 것도 최소한으로 두는 비겁한 독자임에도 불구하고 블로그에 이것저것 남기기 시작했다. 책 읽을때마다 붙이던 작은 포스트잇도 다 써버려 새로 사면서까지 포스티잇을 덕지덕지 붙이기도 했다.

어쩐지 이 책은 어려워보이면서도 한 호흡을 멈출 수 없이 달려가게 만들어서 정말 숨을 헐떡거리면서 읽었다. 어디가 우치다 타츠루의 목소리이며 어디가 레비나스인지를 구분하기 어려울만큼 잘 써내려갔으며 길을 잃었다싶을때 우치다 타츠루가 나타나 `우리가 궁금해하던게 A였으니 A를 다시 논해보자!`하며 짜잔 나타난다. 이러니 내가 책을 놓지 않을 수가 있는가..

레비나스의 전언철회나 이것이 아니면서 동시에 이것이다라고 말하는 화법은 대단히 매력적이다. 그리고 성실히, 윤리적으로 살지 않은 사람은 절대 이해하지 못할거라고 프롤로그에서 써둔 말들도 나를 들뜨게 했다. 사실 요즘 윤리적인 것에 대해 깊이 생각해보는 찰나에 이런 책을 만나게 된 건 어쩌면 행운이면서 동시에 내가 스스로 이 길을 찾아온 것은 아닐까 한다. `자기자신의 관능`말이다.

278 서로 사랑하는 사람들이 관능적으로 지향하는 것은 각각의 상대의 관능이며, 그 상대의 관능을 활성화하는 것은 자기 자신의 관능이기 때문이다.

관능에서 주체의 근거는 사랑하는 자 안에도, 사랑받는 자 안에도 없다. 에로스적 주체는 `나는....할 수 있다`는 권능의 용어로 관능을 말할 수 없다. 왜냐하면 사랑에서 나의 주체성을 근거지우는 것은 내가 `사랑받고 있다`는 수동적 시황이기 때문이다.

237 책은 하나의 대상이지만 그것이 잠재적으로 간직하는 의미를 충실하고 완전한, 조망적 관점 하에서 인식한다는 일은 거의 상상도 할 수 없다. 한 권의 책은 읽은 이가 바뀔 때마다 개시하는 의미를 시시각각 바꾸어간다. 어떤 텍스트에 대해, 나의 읽기 이외에 다양한 이미지의 독해 가능성이 있음은 예기되어 있다 하더라도, 그것이 내가 자신의 것과 다른 읽기의 가능성을 온전한 방식으로 직관했다는 것을 의미하지는 않는다.

텍스트의 유동성에 대해서도 다시 한번 깊은 공감을 한다. 김민철씨의 <모든 요일의 기록>에 나온 `오독의 의무`라는 말을 참 좋아하게 됐는데 레비나스에서도 발견하게 되다니.

사실 아직 더 궁금한 부분이 많다.

87 `신 없는 세계에서 여전히 선하게 행동할 수 있다고 믿는자`, 그것이 진정한 의미에서의 주체이다.

아고 하는데 `대체불능의 유책성`이라는 것을 가지는 것에 대해서 조금 더 찾아보고 싶다. 그리고 나는 `노에마의 두께`를 더 두껍게 만들고 싶다.

참 이 책을 읽다가 <에로스의 종말>이 자꾸 떠올라서 그걸 다시 읽어봐야겠단 생각이 들었고 그때 이해 못 했던 타자성을 조금이나마 알 것 같단 느낌이 들었다. 그리고 우치다 타츠루 책을 다 찾아 읽어볼 생각이다!