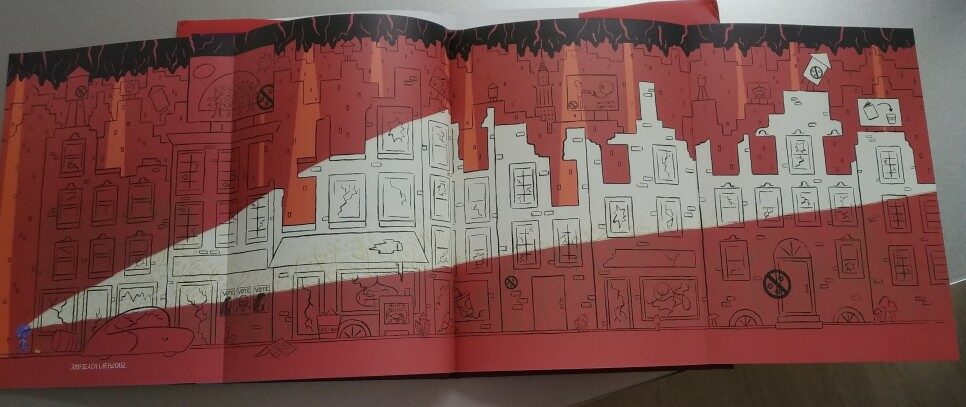

표지의 사진은 빅 브라더가 커다란 눈으로 세계를 감시하고 있는 그림이다.

<1984 /조지 오웰>의 빅브라더가 연상되고 <멋진 신세계/올더스 헉슬리>가 떠오른다.

해서, 이미 이 두 책을 읽은 사람들에게 이 책의 모티브는 그리 신선하지는 않을 수도 있다.

하지만 가벼운 듯 하지만 묵직하고 심오한 철학적 주제를 담은 , 그래서 '그래픽 노블' 다운 그림 소설이다.

오늘의 '스미트 미디어'들은 집집마다 책장 한 가운데를 떡 하니 차지하고 있던 '백과사전'을 퇴장시킨지 오래다.

그 속에 온 세상을 다 압축해서 담을 만큼 그의 힘은 크고 똑똑하다. 그 앞에서 각종 종이책, 종이서류는 언제까지 버텨낼 수 있을지.

디지털 미디어 들이 인간을 '메뚜기정신'과 '팝콘 브레인'으로 만들고 있다는 전문가들의 우려에도 불구하고 디지털의 파도는 나날이 거세지고 있다.

그렇다면 "책이 사라진 세계"는 끝내 오고 말것인가?

눈들이 인간의 모든 것을 도와주고, 화면이 골라주는 영상을 보고, 눈들의 감시를 받으면서살아야 하는 세상.

오로지 복종만 있는 세상에 사는 주인공 빅스는 작은 쥐의 도움으로, 눈들의 감시를 피해서 지하세계로 들어간다.

지하세계 도서관에서 많은 책들을 만났고 , 마침내 저항정신을, 용기를, 자유를 사랑을 알게된다.

빅스와 가족은 눈들이 모든 사람을 도와주는 도시에 살고 있습니다. 눈들은 정말 모든 것을 다 도와줍니다. 양치질 같은 소소한 일상도 돕고, 아이들이 학교에서 무엇을 읽을지 선택도 해 주면서 늘 감시도 합니다.

그런데 어느날, 빅스는 놀라운 장소를 발견합니다 도시아래로 떨어져 발견한 이 거대한 옛날 도시에서 빅스는 눈들의 감시와 간섭에서 벗어나 모든 것을 스스로 선택하고 혼자 해냅니다.

무엇보다 책이 사라진 세계에서 살던 빅스는 '책'을 처음 만나 푹 빠져듭니다.

'이 도시에 살던 사람들은 어디로 갔을까?'

빅스는 영리한 쥐와 함께 지하 도시를 탐험합니다. 그리고 결심합니다. '책'을 가지고 가족이 있는 도시로 돌아가기로!

뒷 표지를 닫기 전에 그림은 앞 표지를 열때와는 완전히 다른 상황이 전개된다.

가족끼리 둘러 앉아 책을 보는 장면과 각자 다양한 모양과 옷차림을 한 개성이 존중된 사회임을 볼수 있다.

이렇게 앞표지와 뒷표지만 열어봐도 이 책이 하고자 하는 이야기를 알수있다. 즉 그림텍스트로, 파라텍스트로 말 하고 있다.

작가는 묻는다.

"책이 사라지고 눈들이 모든 것을 다 해주는 세상. 그곳은 유토피아인가? 디스토피아인가? "

보통의 이야기가 늘 그렇듯이 어른들은 힘있는 자들의 눈치만 보느라 자아를 잃고 살아가지만 세상 논리에 물들지 않은 어린아이만이 자아를 찾아 가는 모습을 볼수 있다.

그렇다면 어른들은 너무 많은 생각을 하는 걸까? 너무 많은 눈치를 보는걸까?

바로,,,,,,, 내가 그러는 것 처럼.